具体描述

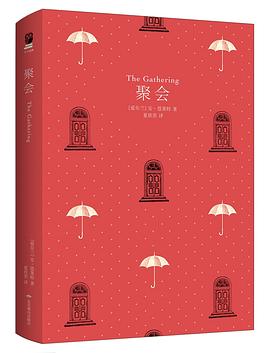

都柏林人的形形色色故事中,《聚会》大概是最让人心碎无比的一个。

故事发生在上世纪20年代到60年代的爱尔兰,海格迪家族有12个兄弟姐妹,为了参加沉海自杀的兄弟黎安的葬礼,重新聚在了一起。

女主人公薇罗妮卡深爱着哥哥黎安,由于哥哥的去世,她开始抽丝剥茧般的揭开整个家族的伤疤:童年的一切不幸,父母和子女间的爱与伤害,被侵害的哥哥的叛逆,祖辈间的恩怨情仇,忧郁的爱情,沸腾的愤怒……

这不只是一个发生在爱尔兰的家族史诗,也有在每个人心中都能找到的共鸣。阅读时仿佛所有的感官神经都裸露在外,牵动着情绪,令人欲罢不能、欲语还休。

作者简介

作者介绍:

安•恩莱特(Anne Enright,1962—),爱尔兰作家,英国皇家文学学会会员。出生于都柏林,获都柏林圣三一大学英文和哲学学位。师从安吉拉•卡特和马尔科姆•布拉德伯里,并获得了硕士学位。

恩莱特曾任广播电视台节目制作人和导演,业余写作。1993年后开始全职写作生涯,被称为爱尔兰最有前途的作家之一。1991年获爱尔兰鲁尼奖,2001年获安可奖,2007年凭长篇小说《聚会》荣获布克奖,2008年、2015年两次获爱尔兰年度小说奖。

恩莱特的创作主题涉及家庭关系、爱情和性、爱尔兰历史和及其时代精神,代表作有《聚会》《便携式处女》《父亲的假发》《林奇的欢愉》《孕育随笔》等。

译者介绍:

夏欣茁(1977-)

翻译硕士,留学英国,现居加拿大,加拿大翻译协会认证翻译。自2003年以来,先后出版了八本独立译著,跨越从儿童文学到布克奖获奖作品、从通俗小说到历史著作、从教育心理学到电影研究的多种文学体裁。

目录信息

读后感

我得到的是震撼的效果,就像家门前突然有个美不胜收的雕塑,,她是一个女作家,一个让我萌生爱意的女作家,为了她也许我会抛弃爱妻和誓言。很喜欢她的作品,有时间会再读她的其他作品。我徘徊在她的语境中,就像置于密林,时而有绿眼的狼群在奔跑,时而有婆娑的树影让我思索,...

评分不敢说我看懂了这本书,但我却真的努力去看,去弄明白:这是怎样一个故事?主人公到底想说什么? 英国人的思维很有特点,很直白,到了粗暴的地步。经常让人措手不及吓一跳。但却又让人不得不佩服他的深刻。家的温情(如果说还有的话)隐隐显现在无情之中,需要人们去找。

评分没有序言,没有后记,这是作家出版社的典型风格,原来曾有一批“作家参考丛书”就是这样,不是为普通读者消遣所用。 上周出门前将这本书放到背包内,在飞往美国的飞机上读了一遍,在一周后飞回时又读了一遍。如果不是这样的机会,也不会在一周内读上二遍,否则也不能品出它的...

评分我得到的是震撼的效果,就像家门前突然有个美不胜收的雕塑,,她是一个女作家,一个让我萌生爱意的女作家,为了她也许我会抛弃爱妻和誓言。很喜欢她的作品,有时间会再读她的其他作品。我徘徊在她的语境中,就像置于密林,时而有绿眼的狼群在奔跑,时而有婆娑的树影让我思索,...

评分文/小书蠹找乐子 人来人往的聚会并无欢欣,因为它是因葬礼而起。安﹒恩莱特以《聚会》命名小说,怎不教人侧目? 小说以主人公薇罗妮卡的视角,讲述了由哥哥黎安葬礼牵扯出的家族故事。母亲生育了12个子女,人越多,彼此却越生疏;一家人有着共同血脉、共同渊源,却根本谈不上...

用户评价

让我觉得和《无声告白》蛮像的,所以更喜欢这本书了 刚开始看蛮无聊的说,但是接着往下会发现错综的关系还是很吸引人的 结局没有后记,像是切然而止……感觉还是蛮奇怪的,像是够了却还想再知道些什么

评分2018#43#2018年春节读完的最后一本书。2.21。2007年布克奖,2007年的意识流。尽管的确有许多小手段,将一场葬礼写得不再是葬礼,但因为是意识流,于是人物轻飘了,少了打动人心的重力。

评分作者的父母除了生殖能力旺盛之外,简直一无是处,至少为人父母很是失败,竟然没有培养出一个人格健全的孩子,对外公外婆私生活的意淫更是莫名,连着看了两本布克奖获奖图书,都很鸡肋

评分不算难看,但真的没读懂。

评分新版封面为什么这么好看。。。。。。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有