具体描述

新新闻主义之父 盖伊·特立斯 初试啼声,即成经典

20世纪最伟大的非虚构书写 全世界特稿写作者的典范

每个匆匆行走在城市中的人,都有一身故事:歌星辛纳屈 玛丽莲·梦露的丈夫、棒球手迪马乔 《纽约时报》讣告记者 地铁站售票员 修路架桥工人

特立斯之前,没有人如此打量城市:

每天,纽约人要喝下46万加仑啤酒,吃掉350万磅肉,消耗21英里长的牙线。在这座城里,每天有250人死去,460人出生,15万人戴着玻璃或塑料假眼行走;这里还有500个巫师、600尊雕塑或纪念碑、3万只鸽子……

哥谭的秘密生活——《纽约—— 一位猎奇者的足迹》

一些看似无关紧要的数字和芸芸众生构成了这座城市的魅力。“新新闻之父”融会短篇小说文学语言的早期实例,其技巧和水准至今为后来者追摹。

20世纪最伟大的非虚构书写——《弗兰克•辛纳屈感冒了》

两月贴身酒吧、赌场、拳击赛、高尔夫,追询辛纳屈之友、随从、女儿、母亲、歌迷、酒保……就算巨星感冒了,特立斯仍尽得风流。

20世纪最优秀的体育写作、最好的杂志文章——《一位英雄的暮年》

棒球传奇、玛丽莲•梦露的前夫之一乔•迪马乔,退出公众视野十数载,喧嚣浮华早已散尽,特立斯技惊文坛的看家本领、绕不过去的体育书写,且看英雄迟暮、过河入林。

这是一部纽约交响曲。作者特立斯以他犀利的眼光,精准的笔法向我们展示了纽约风貌:面目模糊的人潮中不为人知的奇闻轶事,镁光灯下的明星转身之后的尴尬境遇。俱乐部门口的擦鞋匠、高级公寓的门卫、公交车司机、大厦清洁工、建筑工人,与弗兰克·辛纳屈、乔·迪马乔、彼得·奥图尔等明星一样受特立斯尊重,他以同样的好奇心对待他们。

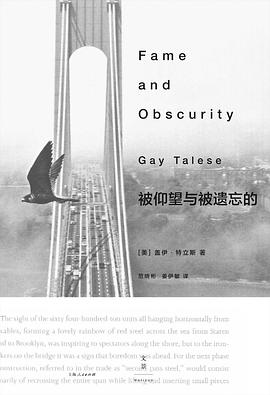

全书由《纽约:一位猎奇者的足迹》《大桥》和《走向深处》三部分组成。《纽约:一位猎奇者的足迹》描绘了纽约城中不太为人所知的人物和事件,特立斯捕捉细节的功力凸显无疑。《大桥》讲述的是建设纽约韦拉扎诺大桥给当地居民生活带来的影响及流动修桥工的生活。修桥工都是些默默无闻的普通人,可正是这些工人冒着生命危险,建成了美国无数的大桥和纽约城里一座座大桥和摩天大楼。“他们把一个个的地方用大桥连接起来了,可他们自己的生活却支离破碎。”《走向深处》由11篇美国社会知名人物的小传构成,这些人物基本上涵盖了当时美国社会生活的各个主要方面。

作者简介

盖伊•特立斯(Gay Talese, 1932年2月7日— ),美国著名作家、记者,“新新闻主义”代表人物,曾任职《纽约时报》十年,长期为《纽约客》(The New Yorker)、《时尚先生》(Esquire)等杂志撰稿。

特立斯的雄心是“将非虚构写作提升到前人未至之境,一探虚构作家之禁脔,与同侪菲利普•罗斯、厄普代克一较短长”,不仅将文学技巧引入纪实书写,更对美国社会作了切片般的精准分析。

他受《时尚先生》之邀采写的特稿《弗兰克•辛纳屈感冒了》是新新闻风格的代表性作品,被誉为“二十世纪最伟大的非虚构书写”、“有史以来最具影响力的美国杂志文章之一”、“《时尚先生》刊登过的最好文章”,并收录进“企鹅现代经典”。《王国与权力》位列“关于新闻业,五本最好的书”;《被仰望与被遗忘的》《邻人之妻》等作品也无愧时代经典。在他笔下,没有失败者、小人物、零余人,所有人都是主角般的待遇、一切都鲜活无比。全世界特稿记者视其为新闻书写的典范。

特立斯于2011年获颁诺曼•梅勒卓越新闻贡献奖。

目录信息

第一部 纽约—— 一位猎奇者的足迹

纽约:被忽视之城

纽约:匿名者之城

纽约:个性之城

纽约:奇特职业之城

纽约:被遗忘之城

第二部 大桥

流动的建桥工人

布鲁克林的恐惧

适者生存

废物与监工

别让本尼摸着卷盘

桥上之死

空中舞台

印第安人

重返湾脊

流动症

第三部 走向深处

弗兰克•辛纳屈感冒了

失败者

乔舒亚•洛根的柔软心灵

一位英雄的暮年

彼得•奥图尔:重归故里

时尚王国

寻找海明威

舞会结束了

弗兰克•科斯特洛的民族背景

乔•路易斯:步入中年的国王

坏消息先生

译后记

· · · · · · (收起)

读后感

每个匆匆行走在城市里的人,都有一身故事:歌星弗兰克·辛纳屈、玛丽莲·梦露的丈夫 、地铁站售票员、修路架桥工人……盖伊·特立斯,捕捉故事的非虚构大师。他贴身追踪这些人的故事,用一篇篇经典特稿,开创了一种非虚构写作典范。 《被仰望与被遗忘的》,盖伊·特立斯成名作...

评分 评分书里面写修大桥的铁器工,总是骄傲而自豪地向孩子们讲述他们在钢架之间行走的征服者一般的经历,而很少提及内心的恐惧和工作的辛劳。 是下班回家时在摇摇晃晃的车厢里读到这一段的,不知道为什么,忽然就想到了父亲。 父亲是建筑工人,在一个又一个工地上流汗,砌起钢筋水泥的...

评分 评分纽约的灵魂捕手 赵松 当听说盖伊-特里斯要在其新闻纪实写作中获得跟菲利浦-罗斯、厄普代克这样的小说大师相比肩的成就时,说实话我几乎是本能地笑了。作为一个记者,假如他只是矢志要成为小说大师,这倒是可以理解的,毕竟在他之前就已有不少前辈先例。但说到要把新闻纪实写作...

用户评价

这本书的封面设计简直是视觉盛宴,那种深邃的蓝与微弱的金色光晕交织在一起,仿佛一下子就把人拉进了一个充满神秘与故事的远方。初次翻开时,我被那种排版和字体选择的考究所震撼,每一页的留白都恰到好处,让阅读成为一种享受,而非负担。作者在文字的编排上展现了非凡的功力,句与句之间的节奏感把握得极为精准,时而如涓涓细流般温柔抚慰人心,时而又像惊涛骇浪般将你卷入情绪的漩涡。我尤其欣赏那些看似随性却蕴含深意的段落,它们不是那种直白的叙事,而是留给读者极大的想象空间去填补那些未言明的空白。读完第一章,我就感觉自己仿佛站在一个巨大的历史十字路口,脚下是过去的尘埃,眼前是未知的迷雾,那种沉浸感,让人几乎忘记了现实世界的时间流逝。这本书的文字密度很高,需要细细品味,每一颗词语的摆放都像是经过了千锤百炼,充满了力量与美感。

评分我必须承认,这本书的叙事结构非常大胆,它没有采用传统的线性时间推进方式,而是像一个精密的万花筒,不断地旋转、重组着时间碎片和人物视角。起初,我花了相当大的精力去适应这种跳跃式的叙事节奏,感觉像是在解一个复杂的谜题,需要不断地回溯和交叉对比才能理清头绪。但是,一旦你抓住了作者埋下的那些看似不经意的线索,那种豁然开朗的阅读体验简直令人上瘾。那些原本散落在不同时间点的场景,在特定的章节中突然汇合,产生了一种巨大的情感共鸣,让人拍案叫绝。这种非线性的叙事,极大地增强了故事的张力和深度,它迫使读者主动参与到意义的构建中来,而不是被动接受。它就像一首结构复杂的交响乐,需要全神贯注地倾听每一个声部,才能领略到其宏大的整体气势。

评分整本书的阅读感受,可以用“气韵生动”来形容。它不是那种读完就忘的快消品,更像是被精心酿造的陈年佳酿,需要时间去回味和沉淀。我发现自己会在日常琐事中突然想起书中的某个场景或某句对白,然后它们会以一种全新的视角点亮我当下的处境。这本书的语言极具画面感,即便是描写最平淡无奇的日常场景,也能让人感受到其中蕴含的诗意和张力。它在保持叙事力量的同时,还能在文字层面达到一种近乎完美的平衡,既有古典文学的厚重感,又不失现代叙事的轻盈敏捷。对于那些追求阅读深度和艺术性的读者来说,这本书无疑是一次值得投入时间与心力的绝佳旅程。

评分从主题深度来看,这本书的探讨远远超越了一般的文学范畴,它触及了现代社会中许多难以启齿的痛点,比如身份认同的漂泊感、记忆的不可靠性,以及个体在宏大历史进程中的微不足道。每一次阅读,都能挖掘出新的哲学层次。作者运用了大量隐喻和象征手法,使得那些抽象的概念具象化,变得可感可触。比如,书中反复出现的一种特定的天气现象,它不仅仅是背景描写,更像是某种宿命的象征,预示着角色们即将面对的不可抗拒的命运转折。我喜欢它这种不动声色地提出尖锐问题的方式,它不提供简单的答案,而是像一面镜子,照出我们自身世界的裂痕,让人读后久久不能平息。

评分这本书里的人物塑造达到了令人心惊的地步。他们不是扁平的符号,而是拥有多重维度、充满矛盾与挣扎的鲜活生命体。我特别关注了其中几位边缘人物的命运轨迹,他们身上那种微妙的自我怀疑和对外部世界的疏离感,被描绘得入木三分。你几乎可以闻到他们身上散发的那些复杂气味——汗水、旧书、以及未曾说出口的秘密。作者对于人物内心深处的隐秘欲望和道德困境的挖掘,毫不留情却又饱含同情。他们的每一次选择,都仿佛带着沉重的历史包袱,让人深思“人性”本身的复杂性与模糊地带。读到某些情节时,我甚至会感到一种强烈的身份代入感,仿佛他们做出的那些艰难抉择,也正在我的生命中发生。

评分新闻过了些时日注定过时,如果没有被铭记的理由,那就是毫无意义的过去,在空间和时间上都被割裂开来。第一篇的纽约如果变成此时此刻我生活的城市,那一定妙趣横生,但我与纽约隔了一个半球,而我也不是上世纪六七十年代的老人,可以有什么去追忆。更重要的是,纽约毕竟有几百年的历史,每一个十年,都是不一样的。单单的平铺直叙堆砌材料真能带来什么除写作方法外的意义吗?但第二篇大桥却能因为一个桥的实体,一个固定而流动的建筑工群体,一个个鲜明的人物,可以成为有趣的历史。从这个篇章中,我们可以看到一条主线,一种精神,便不如纽约此篇散漫了。至于第三篇,比第一篇更食之无味,一些太细节的描写让非虚构显得虚构。总结地说,这本书适合消遣,但并不能真正获得什么,因为它已经成为了历史,却依旧是新闻的姿态。

评分令人印象深刻的群像。写出这样的文字,需要有极善观察的眼睛和克制的表达习惯。中国要是也多一些这样的非虚构写作就好了,将来或许不失为对这个时代的最好记录,那是影像资料不能取代的

评分国内特稿写作圈捧得很高的都在学这种写法,相当烦人。

评分确实别有滋味的非虚构,第一部分纽约的猫和巫师清早8点的电影院等灵动的城市细节,笔调之美小资电影都可不加改动直接用,其后的彼得·奥图尔巴黎评论等文如繁华璀璨灯火下消失在人海的传奇,一路似有花村里莱纳德·科恩伤感忧郁的歌声陪伴陪读,一如作者对那些流动修桥工的形容:“他们把所有的地方都连接起来,而他们自己的生活却永远是那样支离破碎”

评分“每个匆匆行走在城市中的人,都有一身故事。”

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有