具体描述

《纳尔齐斯与歌尔德蒙》把故事和人物安排在中世纪:自幼失去母亲的修道院学生歌尔德蒙立志侍奉上帝,他的老师和朋友纳尔齐斯却劝说他放弃苦修和戒条的束缚,回归母亲赋予他的本性之中,成为灵感充沛的人。于是歌尔德蒙听从了他的劝告,开始流浪的生涯。自从爱欲被一位吉卜赛女郎所唤醒,歌尔德蒙的身体和灵魂就经历了无数次爱情与背叛,争夺与死亡,浸透了红尘的气味,也烙下了许多细微、优美而沧桑的感触。直到有一天,他被一座圣母像的美所震撼,激起了他创造的欲望。于是歌尔德蒙师从雕刻家,沉潜到雕塑艺术中。历经千回百折,他又回到自己的挚友和师长纳尔齐斯的身边,两人分别以灵感和理性启发对方,终于使歌尔德蒙掌握了化瞬间为永恒的艺术法则,雕出了以他的恋人丽迪亚为原型的完美塑像圣母玛利亚。在艺术创造的过程中,不羁的天性仍然驱使他远离静态的生活,去追逐“不道德”的艳遇,去放逐自己的躯体,直到它衰老、死亡,直到它已穷尽世间的所有奇遇,直到自己不再渴求任何幸福。歌尔德蒙死在理性的兄长纳尔齐斯身旁,死在对“母亲”和“死亡”的大彻大悟中,虽然他没有完成对夏娃母亲的雕塑,但是他没有任何遗憾。

《纳尔齐斯与歌尔德蒙》是一部奇特的小说,具有多重释义的可能:它探讨了理性人生与感性人生之间的复杂关系;呼唤从父性文化向母性文化传统的回归;探求人性内部的和谐;但从总体上来看,它是一部在哲学层次上探讨生命永恒的意义的小说。

作者简介

赫尔曼·黑塞(Hesse Hermann,1877-1962),原籍德国,1923年入瑞士籍,以后长期在瑞士隐居乡间。他被称为德国浪漫派最后一位骑士,其代表作《荒原狼》(1927)曾轰动欧美,被托马斯·曼誉为德国的《尤利西斯》。1946年,“由于他的富于灵感的作品具有遒劲的气势和洞察力,也为崇高的人道主义理想和高尚风格提供了一个范例”,获诺贝尔文学奖。

目录信息

读后感

这本书真的非常值得二十几岁的年轻人看。我现在22岁,要读研了,心中自以为有了想要过的生活的样子,可却还是低估了人心的复杂。我其实很矛盾,觉得自己可以成为纳尔奇斯,安安稳稳地做学问,追求心理的宁静,过一种外人看来体面的生活。这基本就是我前两年的追求目标,现在我...

评分《Narziß und Goldmund》, 香港译为《知识与爱情》,而我却偏爱大陆译本《纳尔齐斯与歌尔德蒙》,因为很难找到一个词去笼统的概括“纳尔齐斯”和“歌尔德蒙”这两个人代表的品质和特点,即使我自己的标题,理性和感性,也比较狭隘。 其实有很多词可以形容这两个人,比如说...

评分歌尔德蒙的流浪之旅,不如说是与无数女人的艳遇之旅 《刀锋》中拉里四处流浪是为寻找一个答案,而歌尔德蒙则是寻找自己 他们俩的共同之处,在于都长了一张漂亮无比惹无数女人喜爱的脸蛋,也都与这个世界几乎无甚联系 似乎,这样的男子注定了是为作那幸福生活的流浪汉而生的 ...

评分小说一开始就是描述修道院那棵大树,足足用了一大段。看前面部分的时候,我很难把这本书的黑塞和老年时期的黑塞等同起来。但是在看到最后一章的时候,我的呼吸终于开始越来越陡峭,我意识到这本书肯定有一个不那么容易放下的结尾,肯定会荡气回肠,让人震动不已。 这本小说是...

评分我曾在某个英语世界的书评网站上看到一句让人捧腹的评论,大意是说,赫尔曼黑塞的书哪儿都好,唯独就是每每亮出一个观点,就要beat it to death(窃以为东北话里的“可劲儿造”是这句俗语最好的翻译)。然而,话糙理不糙。黑塞小说的说理部分叙述之清晰,逻辑之过硬,当然也包...

用户评价

读完这本书,我脑海中久久不能平静的是书中人物之间复杂而又深刻的情感羁绊。作者对于人与人之间关系的描绘,展现了一种超越了表面关系的、深入到灵魂层面的连接。无论是友情、爱情,还是师徒之情,都充满了力量与微妙。我能够感受到,这些关系是如何塑造了人物的性格,又是如何影响了他们的命运。有时候,我会觉得,书中的人物之间存在着一种宿命般的联系,他们相互吸引,又相互排斥,在彼此的生命中留下了不可磨灭的印记。作者并没有简单地将这些关系定义为好与坏,而是展现了其中的复杂性、矛盾性,以及它们所带来的成长与痛苦。这种对人际关系的深刻洞察,让我对自己的情感世界有了更深的理解。我开始反思,在我们的现实生活中,哪些关系是我们真正需要去珍惜的,哪些又是我们应该学会放手的。这本书让我看到了人与人之间情感连接的无限可能性,也让我更加珍视那些真正能够触及心灵深处的陪伴。

评分总而言之,这本书给我的整体感受是非常丰富而多层次的。它不仅仅是一个引人入胜的故事,更是一次关于人性、关于艺术、关于生命的深刻探索。我从书中感受到了作者对文字的驾驭能力,以及他对人物内心的深刻洞察。无论是优美的语言,还是细腻的情感描绘,亦或是深刻的哲学思考,都让我受益匪浅。这本书带给我的,是一种潜移默化的影响,它让我对世界有了更深的理解,也让我对自己有了更清晰的认知。我常常在想,一本真正伟大的作品,它所产生的力量,不仅仅是瞬间的感动,更是一种长久的启发,一种能够伴随我们一生的思考。这本书无疑就是这样一部作品。它让我感到,阅读不仅仅是一种消遣,更是一种自我成长的途径。我非常推荐这本书给所有对生活、对艺术、对人性有好奇心和探索欲的读者。它一定会给你带来意想不到的收获。

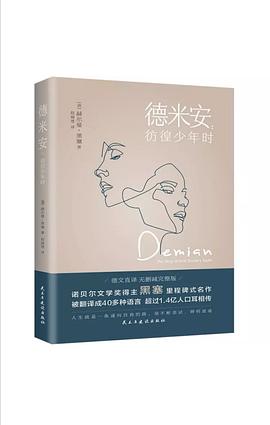

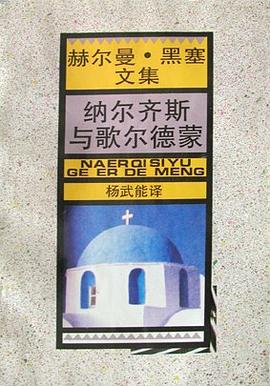

评分这本书的封面设计就充满了吸引力,淡淡的复古色调,搭配着一种难以言喻的艺术感,让人一眼就能感受到其中蕴含的故事的厚重与细腻。拿到书的那一刻,纸张的质感也很棒,不是那种泛着荧光的劣质纸,而是带着一种自然的、温润的光泽,翻页的时候也没有刺耳的声音,是一种很舒适的触感。我通常不太关注平装书的装帧,但这本书的用心程度真的让我惊喜。它让我觉得,即使是平装书,也可以是一件值得细细品味的小艺术品。从封面到排版,每一个细节都透露着作者对这部作品的珍视,也让我对接下来的阅读充满了期待。我一直对那种能够触及灵魂深处、描绘人性复杂与矛盾的作品情有独钟,而这本书的装帧就给了我这样的预感,仿佛它能带我走进一个与众不同、引人深思的世界。我常常在想,一个好的故事,不仅仅是文字的堆砌,更是一种情感的传递,一种思想的共鸣。这本书的封面,就是这种传递的开端,它用一种无声的语言,诉说着一个可能充满诗意、也可能充满挣扎的故事。我迫不及待地想知道,在这样精心设计的封面之下,究竟隐藏着怎样一个令人着迷的灵魂世界。

评分这本书给我的一个非常深刻的印象是,它非常具有哲学性,但又没有落入枯燥乏味的理论说教。作者将许多关于人生、关于艺术、关于存在的深刻思考,融入到人物的经历和对话中,使得这些思考变得生动而引人入胜。我常常会在阅读过程中,被某些对话所触动,它们不仅仅是简单的交流,更是思想的碰撞,是关于生命意义的探讨。这些思考,常常会引发我对自己生活的反思,让我去审视那些我习以为常的观念,去质疑那些我从未深思过的问题。它让我明白,生活不仅仅是为了生存,更是为了寻找生命的意义和价值。这种对人生终极问题的追问,是这本书最打动我的地方。它没有提供一个现成的答案,而是鼓励读者去独立思考,去寻找属于自己的答案。这种开放式的探讨,让我觉得这本书的价值远远超出了故事本身,它更像是一次心灵的启迪,一次关于如何更有意义地生活的指引。

评分我不得不说,这本书成功地唤醒了我内心深处的某种情愫,一种关于青春、关于成长、关于对未知世界的探索的怀旧感。虽然书中的故事背景和人物经历可能与我的个人经历并不完全相同,但我却能在字里行间找到许多与之共鸣的片段。那些关于梦想的萌芽、关于友谊的纯粹、关于爱情的懵懂,都如同潮水般涌上心头,勾起了我许多尘封的记忆。作者的叙述方式非常贴近年轻人的心理,那些年少的迷茫、冲动,以及对未来的憧憬,都被描绘得淋漓尽致。我甚至能够清晰地感受到,当书中的角色在某个关键时刻做出选择时,我内心的紧张与期待。这种情感的连接是如此真实,以至于我常常会将书中的情节与我自己的青春岁月进行对照和反思。它让我重新审视了那些曾经的经历,也更加珍惜当下所拥有的一切。这是一种非常奇妙的阅读体验,仿佛它带我回到了那个纯真而又充满无限可能的年代。

评分阅读这本书的过程,就像是在经历一场漫长而深刻的自我探索。我发现自己常常在某个情节、某个对话中停下来,反复咀嚼其中的含义。作者的笔触非常细腻,能够捕捉到人物内心最微妙的情感波动,那种难以言说的孤独、迷茫,以及对生命意义的不断追问,都通过文字纤毫毕现地呈现在读者面前。我尤其喜欢作者在描绘人物内心挣扎时的那种冷静而客观的叙述方式,没有过度的煽情,却更能触动人心最柔软的部分。有时候,我甚至会觉得,书中的某个角色就是我现实生活中的一部分,他们所经历的困境、所产生的疑虑,都曾在我的脑海中闪过。这种强烈的代入感,让我感觉自己不再是一个旁观者,而是成为了故事的亲历者,与书中的人物一同成长,一同迷失。更难能可贵的是,作者并没有提供简单的答案,而是引导读者去思考,去寻找属于自己的答案。这让我觉得,这本书不仅仅是一部小说,更像是一次精神上的洗礼,一次关于生命本质的深刻对话。它迫使我去审视自己的内心,去面对那些被我忽略或逃避的情感。

评分我必须承认,这本书在叙事结构上给我带来了不小的惊喜。作者并没有采用线性叙事的方式,而是通过一种更加碎片化、更加意识流的笔触,将故事娓娓道来。这种结构使得读者在阅读过程中,需要主动地去思考、去连接,才能逐渐拼凑出完整的图景。起初,我有些不适应这种跳跃式的叙述,但随着阅读的深入,我逐渐体会到了其中的精妙之处。这种非线性的叙事,恰恰呼应了人物内心世界的复杂与混乱,也更加真实地展现了记忆和情感的流动方式。它就像是在解开一个谜题,每一次的片段都带着新的线索,每一次的连接都带来新的发现。这种沉浸式的阅读体验,让我感觉自己与书中人物一同经历着一段充满探索与发现的旅程。它挑战了我对于传统叙事的认知,也让我看到了文学表达的更多可能性。我被这种大胆的尝试所折服,也更加期待作者在未来能带来更多如此具有创新性的作品。

评分我从这本书中获得的,远不止是阅读的乐趣,更是一种精神上的启迪。作者以一种非常独特的方式,探讨了关于艺术的本质、创作者的孤独以及灵魂的救赎等深刻主题。我发现,书中的许多思考都非常具有前瞻性,它们触及到了艺术史和哲学领域的一些核心问题。例如,关于艺术的原创性,关于艺术家与社会的关系,以及艺术能否超越现实的局限等等。这些问题,往往是许多艺术家和思想家毕生都在探索的。作者通过书中人物的经历和对话,将这些抽象的概念具象化,让读者能够更容易地理解和接受。我尤其欣赏作者在处理这些哲学性思考时的那种平衡感,既有深度,又不失趣味性。它不会让读者感到枯燥乏味,反而会激发你对这些问题的进一步思考。这本书让我明白,艺术不仅仅是技巧的展现,更是一种精神的追求,一种对生命意义的深刻探寻。

评分这本书给我最大的感受是,它深刻地探讨了艺术与生活、灵性与肉体之间的永恒张力。作者并没有简单地将这两者对立起来,而是试图去理解它们之间的复杂联系,以及个体在两者之间所经历的种种挣扎与融合。我发现,书中的人物,无论是在追求艺术的道路上,还是在体验情感的起伏中,都展现出了人性的多面性。他们既有对纯粹精神世界的向往,也有对世俗欲望的执着。这种真实而又矛盾的描绘,让我对人性的理解又进了一层。我常常思考,我们每个人是否都在某种程度上体验过这种内心的分裂?一方面渴望超脱,另一方面又被现实的羁绊所束缚。这本书就像一面镜子,映照出我们内心深处的某些共性,也引导我们去思考如何在现实世界中找到内心的平衡。它没有提供一个标准化的模式,而是鼓励每个人去找到自己独特的道路,去整合那些看似对立的部分,最终实现个人的完整。这种对生命复杂性的深刻洞察,让我受益匪浅。

评分我一直认为,一本优秀的作品,其魅力不仅在于它讲述了什么,更在于它如何讲述。这本书在这方面做得非常出色。作者的语言风格有一种独特的韵律感,仿佛一首悠扬的乐曲,又像一幅徐徐展开的画卷。即使是描绘最日常的场景,也能从中感受到一种诗意的光芒。而且,作者对于细节的描绘极其到位,无论是人物的神态、动作,还是环境的氛围,都如同身临其境一般。我常常被一些细微的描写所打动,它们看似不经意,却能精准地传达出人物的情绪和性格。例如,某个角色微小的叹息,或是眼神中一闪而过的犹豫,都充满了故事感。这种对细节的极致追求,让整部作品呈现出一种高度的艺术性。它让我明白,文字的力量是无穷的,通过巧妙的组织和精炼的表达,可以创造出多么生动、多么引人入胜的画面。阅读这本书,我不仅是在获取信息,更是在享受语言的艺术,感受文字所带来的独特的美学体验。这种体验是如此的纯粹和深刻,以至于我常常沉浸其中,久久不能自拔。

评分杨武能老师翻译得非常好呢!

评分杨武能老师翻译得非常好呢!

评分杨武能老师翻译得非常好呢!

评分纳尔齐斯说,一个有艺术家精神的人,却走上了哲学家的道路,注定成为一个神秘学者,这是披着学者外衣的艺术家。

评分这是一本很难去评判的小说,有人总是害怕在感官世界中沉沦于是选择清醒的面对一切,但也有人在感官世界中疯狂滴感受爱恨,幸福与苦难,谁也无法说哪一种更好一些。所以,哪一种生活都是一种生活,我们只要让我们的灵性永存即可。因为无论怎样的脸,最后都会变成一种活着或永存的灵性。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有