具体描述

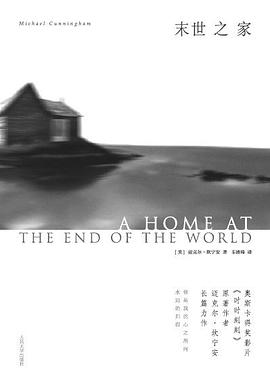

这是一个现代人寻求宁静生活与精神归宿的故事。敏感孤独的乔纳森,忧郁寡言的博比,特立独行的克莱尔,三个有着不同成长经历和内心创痛的人,出于对真正的家的追求而走到了一起。他们俩俩相爱,试图在一种另类家庭生活中寻求心灵的平静,以一种似是而非的方式接近了幸福。小说以深挚的情感和细腻的心理描写,展示了一代美国青年的内心渴望。

——————————————

坎宁安是一位极富天赋的作家,即便是再普通不过的日常琐事他也能用细腻的笔触展现其精致之处。

——《纽约时报》

坎宁安成功地塑造了三个寻常而又与众不同的角色,他们是作者写作技艺的最佳明证。

——《洛杉矶时报》

这本书无需任何华丽词藻的推荐,因为它的内容说明了一切。

——《华盛顿邮报》

作者简介

迈克尔•坎宁安(1952-)

美国当代著名作家。

目前在耶鲁大学担任创造性写作课程教授。

1990出版《末世之家》,受到广泛赞誉。

1995年获得怀廷作家奖。

1998年作品《时时刻刻》获得巨大成功,登上《纽约时报》畅销书榜,同时获得普利策奖和笔会/福克纳奖,并被改编成同名电影,妮可•基德曼凭借该部影片摘得第75届奥斯卡最佳女主角奖。

1999年获得欧•亨利短篇小说奖。

2005年作品《试验年代》同样备受好评。

2011年作品《夜幕降临》长居《洛杉矶时报》畅销书榜。

目录信息

读后感

看的过程中最大的感受就是一种空虚,一种无法言说无法弥补的缺失! 每个人的性格都应与他的过往、家庭有着千丝万缕的联系,我始终认为,我们的身上都潜藏着父辈母辈的影子,我们在不知不觉中模仿了他们的言行,即使再大的隔阂之下,在我们的性格深处都隐藏着他们的影子,他们对...

评分是一部有关爱与家庭的小说,摆脱了宗教与社会的阴影讨论一种存在的可能,宛如一句歌词“至少你明白我心甘情愿爱爱爱爱到要吐“。然而由一代人或者是个别人创造的生活方式往往是短视的,满足了short term interest,却对长期有损。所以大可以用进化的观点理解生活中的一切禁忌。...

评分当克莱尔驾着车,准备离开她曾经幻想的生活,离开这两个脆弱的害怕有谁会突然离去而自己承受不了的男人时,我心里好难过。 这就是戏剧。可这就是生活。没有人会永远留在原地。总会有人需要离去。被动或者主动。 每个人都渴望有一个归处。一个有温度的家。可以让肉体和心灵都得...

评分读《末世之家》的过程并不像《质数的孤独》那样顺利,那样带给我微小、却悲伤到澎湃难以抑制的感情。我甚至是在意识的反复清醒与失重中进行完这场漫长而又疲惫的旅行。也许是因为两者虽然同样写爱与孤独,同样采用了不同者以第一人称叙述视角的写法,但相比于《质数的孤独》...

评分这本书几年前看过,被我带到长沙打算再看的,结果意外事件掉了。希望在长沙的朋友要转让的可以联系我。当然我希望这本书是完整无缺的QQ14617364

用户评价

某种意义上的《时时刻刻》前传

评分他的文字好轻 抓不着摸不透 他的文字好重 每个句子都沉沉压在心头【是我的echo系列

评分我們隱約地希望能墜入愛河,但對此並不太在乎,因為我們覺得在這世上我們有的是時間。愛顯得那麼確定、那麼乏味,愛就是會了我們父母的東西。愛讓他們過的生活就是抵押貸款和支付家裡的各種維修帳單,是缺乏吸引力的工作和下午兩點超市裡的日光燈走廊。我們寄望於一種不同的愛,一種能理解並寬容我們人類的弱點,卻不貶低我們關於自身更崇高想法的愛。

评分冲着Cunningham的名气买的,一度读不下去,一度无法释手,阅读的过程比故事本身还峰回路转。

评分这种小说不是直男能写出来的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有