具体描述

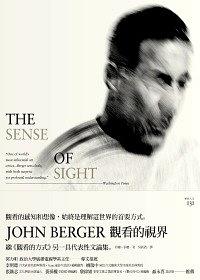

本書是約翰•伯杰的代表性文集,就涵括的時間範圍、書寫類型和陳述主題而言,都是最廣泛的一本。鎖定這本文集的關懷主題,則能對他作品的發展脈絡有所理解。

讓我們清楚看出,是哪些力量在背後驅動他的大多數作品,不管是哪種媒材和類型。愛與激情、死亡、權力、勞動、對時間的體驗,以及當前歷史的本質:這些貫穿本書的主題,不僅是伯杰作品的關切重點,也是當代最迫切的緊要事務。

旅行和遷徙,夢,愛與激情,死亡,做為一種行動和創作的藝術,以及語言工作和體力勞動之間的關係。與藝術作品、藝術功用,以及藝術生產工作有關的主題,為伯格的文集提供了一個自然焦點。

影響深遠的〈立體主義的時刻〉,具體示範了馬克思主義研究取向的靈活彈性、無遠弗屆,書寫的不只是布拉克、雷捷、畢卡索和葛利斯,還包括這世界在二十世紀初聚合在一種神奇的許諾感之下的那個不可思議的時刻。本書收錄了這篇文章,做為第六部〈藝術創作〉的重點。

而有關說故事和語言的主題,在伯格的人生和作品裡,則是一種更加無所不包、更加漫射擴散的關懷。第二部〈離家〉,引介了旅行、流亡和遷徙這三個題材;這些反思在接近文集尾聲的〈未竟之路〉裡,繼續綿延。

第四部〈愛的ABC〉裡的所有文章,全都展現出伯格對藝術創作和特定畫作的關注,探討了一系列藝術家獨特的愛與激情經驗,而〈史特拉斯堡之夜〉一文,則是記錄了伯格在創作電影劇本《世界之中》時,對於激情的種種想法。

五篇素材不同、情境迥異的文章,組成了談論死亡的〈告別照〉;在每一篇裡,我們都可清楚看出,死亡不只是屬於過去――埋葬死人的永遠不是死人――也屬於現在和未來。

從文藝復興到廣島原爆,從博斯普魯斯到曼哈頓,從法國小村的木雕工匠到哥雅、杜勒和梵谷,從愛與失落的私人體驗到我們這個時代的政治大變動,這本書鼓勵我們,以如同作者般的廣度、勇氣和強烈道德感,去看待這個世界。

作者简介

约翰•伯格(John Berger,1926- ),小说家,画家,艺术史家。1926年出生于伦敦。1946年从军队退役后进入Central School of Art和Chelsea School of Art in London学习。1948至1955年以教授绘画为业,曾举办个人画展。 1952年,开始为伦敦的New States man杂志撰稿,迅速成为英国当代最具影响力的艺术批评家。此后他更有多部艺术专著和小说问世。最近30年,伯格生活在阿尔卑斯山脚下的一个法国小村庄中,山民传统的生活方式令他着迷,并反映在他的作品中。

在西方,约翰•伯格被认为是当代最有影响力的艺评家、作家和公共知识分子。《每日电讯报》问:“今日,还有谁能如约翰•伯格一般,这样深刻地改变了我们看待艺术,看待艺术与时间、与景观、与社会生活呢?”

目录信息

读后感

正是在这样荒凉的自然环境里,我们遭遇美。这遭遇究其本质是不期然的、无法预料的。风平浪息,海水从土灰变成宝蓝;雪崩后滚落的巨石下长出小花;破败小镇的上空升起月亮……无论我们是如何遭遇美,美始终是个例外。这正是美打动我们的原因。 ...

评分一则短评。 我是约翰·伯格的粉,喜欢的不仅那一本《理解一张照片》,还有这本《讲故事的人》,以及《观看之道》《我们在此相遇》《A致X》等。 这本《讲故事的人》,算是伯格致敬本雅明的同名之作,那是一篇被不断引述的名文,近乎不朽。伯格试图恢复本雅明辨认的一种讲故事的...

评分我很喜歡這本書,翻譯的文筆也好,不過,作者介紹當中確有個明顯的失誤, 在1970年代,伯格與瑞士導演阿蘭.鄧內(台灣譯法)合作了幾部電影, ......瑞士卻翻成「瑞典」導演,實在是很大的差池''''''

评分《讲故事的人》(The Storyteller) 约翰·伯格(英国) 1985年 艺术随笔 翁海贞/译 桂林:广西师范大学出版社 2015年5月第二版 2015年5月第一次印刷 ISBN 9787549563012 约翰·伯格(John Berger),二十世纪英国最重要的艺术评论家之一,同时有小说家(曾获得布克奖)、画家...

用户评价

读完**《尘封的几何法则》**,我的脑海里像经历了一场极其严谨而又极具颠覆性的数学思想洗礼。这本书的叙事风格异常冷静、客观,几乎没有丝毫多余的情感修饰,完全聚焦于逻辑的推演和概念的构建。作者似乎在挑战我们对三维空间认知的边界,通过引入“多重折叠维度”这一核心概念,构建了一套完全自洽的非欧几里得几何模型。阅读过程中,我常常需要停下来,在草稿纸上反复勾画那些抽象的拓扑结构图,才能勉强跟上作者的思路。书中对于“无穷小”的界定,以及它如何影响宏观物质的稳定性,那段论证简直是精妙绝伦,充满了哲学思辨的深度。这本书的厉害之处在于,它不仅提出了理论,更展示了如何用一种近乎艺术化的方式,去构建一个完全由理性支配的宇宙框架。对于那些习惯了线性叙事和具象描摹的读者来说,这本书无疑是晦涩的,但对于热衷于探索逻辑极限的人来说,这简直是一次智力上的极限挑战,每一次成功理解一个定理的推导,都带来无与伦比的成就感。

评分我很少读到像**《极地光合作用的奥秘》**这样,将硬核生物学与硬科幻想象力完美融合的作品。这本书完全颠覆了我对生命适应性极限的认知。作者并没有满足于已知的极端环境微生物研究,而是大胆假设了一种依赖极低频红外光进行能量转化的植物群落,并详尽描述了其细胞结构和新陈代谢路径。书中对“冰盖下液态水脉中的共生循环系统”的生态模拟,细节之丰富,令人叹为观止。特别是对这种生物如何应对长达数年的极夜挑战的机制阐释,逻辑链条缜密无缺,充满了严谨的科学推导。更令人着迷的是,作者在描述这些生命形式时,运用的语言带有一种近乎诗意的描绘,使得那些复杂的分子结构和能量交换过程,在读者脑海中浮现出清晰、甚至有些瑰丽的画面。它不像教科书那样枯燥,更像是一部未来生物学的探险日志,每读一章,都感觉自己的生物学知识树被彻底重塑了一遍,对生命力的理解上升到了一个新的维度。

评分**《失语者的剧场:现代主义的沉默美学》**是一本关于艺术哲学的力作,但它的表达方式本身就充满了悖论。作者似乎故意采用了一种反直觉的论述方法,用冗长、绕口的句子来探讨“简约”和“留白”的艺术。书中对卡夫卡、贝克特等作家的分析,不再局限于文本内容,而是深入挖掘他们作品中“未被言说之物”的结构力量。作者坚称,真正的现代意义,恰恰存在于语言的崩溃和表达的断裂之中。阅读体验是极具挑战性的,你需要不断地在作者的论述和自己的理解之间进行拉扯,很多段落需要反复咀嚼,才能品出其中蕴含的深层反讽。这种文风,与其说是评论,不如说是一种文学行为的模仿——它在用一种看似笨拙的方式,去阐释“笨拙”和“无法表达”的美感。读完之后,我发现自己对“沉默”这个概念的感知都变得更加敏感和复杂了,它不再是空无一物,而是一种充满了张力和潜在意义的积极存在。

评分**《晚清海关文书的社会透视》**这本书,以一种极其细腻且令人不安的方式,将我们拉回到了那个风雨飘摇的年代。它不是传统意义上的政治史或战争史,而是通过那些冰冷、刻板的海关进出口报关单、检疫记录和人员出入境名单,重建了一个立体的社会切面。作者的功力在于,他能从一串串数字和货物名称中,读出普通民众的挣扎、新兴资产阶级的萌动,乃至帝国主义渗透的隐秘路径。比如,书中对“洋火”和“洋油”在特定年份的进口量激增的分析,不仅揭示了民间生活习惯的改变,更侧面反映了传统手工业的衰败,这种微观与宏观的结合,让人感到历史的重量真实地压在了肩上。文字的组织结构仿佛是档案柜的检索系统,严谨、有序,但当你打开其中一卷“货物丢失赔偿申请”时,那种无力感和时代的荒谬感,却能瞬间穿透时间。它迫使读者跳出宏大叙事,去关注那些被历史洪流淹没的微小个体,读完后久久不能平静,仿佛亲眼目睹了旧世界的崩塌,却无能为力。

评分翻开这本**《山海遗闻录》**,我立刻被卷入了一个光怪陆离、充满奇诡生物与神秘地理的古代世界。作者的笔力之老辣,着实让人惊叹。开篇对“不周山崩塌后世界格局的重塑”的描绘,便展现出一种恢弘的史诗感。书中对各种神兽的刻画,并非简单的堆砌奇特想象,而是融入了深刻的文化内涵和生态逻辑。比如,书中详细描述了“冥河摆渡者”的社会结构和生存哲学,其复杂程度不亚于任何人类文明的构建。文字的密度极高,信息量爆炸,我需要反复阅读才能完全消化其中关于不同地域之间气候、物种演变差异的论述。尤其欣赏作者在叙事中保持的那种冷静而又充满敬畏的语调,仿佛真有一位古代的博物学家,手持残卷,向我们娓娓道来那些早已被历史尘封的奇观。这本书的阅读体验,更像是一场艰苦但无比丰盛的考古发掘,每一次翻页,都可能触及一个未曾设想的文明碎片。它不是那种轻松愉快的消遣读物,更像是一部需要全神贯注去“解码”的古代百科全书,让人在惊叹之余,油然而生对未知世界的深切渴望。

评分喜欢这本胜于《观看之道》,如果说《观看之道》是伯格的皮的话,《观看的视界》就是伯格的肉,后者显然更贴近艺术,汇聚了伯格对艺术的洞察力,更直观也更本质。

评分台版。我果然还是喜欢创作而胜于理论研究啊。

评分喜欢这本胜于《观看之道》,如果说《观看之道》是伯格的皮的话,《观看的视界》就是伯格的肉,后者显然更贴近艺术,汇聚了伯格对艺术的洞察力,更直观也更本质。

评分打卡看第二遍,可以确认的是他的经历是他故事的源泉,交往过的人也是他的叙述的对象;编撰节奏是一章绘画相关一章生活相关;就是翻译还是有些怪怪的;他在艺术评论上的视角真的是目前看过最让人能直接感受并深思的,用故事性的文字对艺术品做评价,将人代入绘制环境和过程,而不是像其他艺术理论一样牵强的去叙述和植入概念,比如颜色所承接的氛围,人物形象的含义等;写艺术评论简直一把好手

评分打卡看第二遍,可以确认的是他的经历是他故事的源泉,交往过的人也是他的叙述的对象;编撰节奏是一章绘画相关一章生活相关;就是翻译还是有些怪怪的;他在艺术评论上的视角真的是目前看过最让人能直接感受并深思的,用故事性的文字对艺术品做评价,将人代入绘制环境和过程,而不是像其他艺术理论一样牵强的去叙述和植入概念,比如颜色所承接的氛围,人物形象的含义等;写艺术评论简直一把好手

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有