具体描述

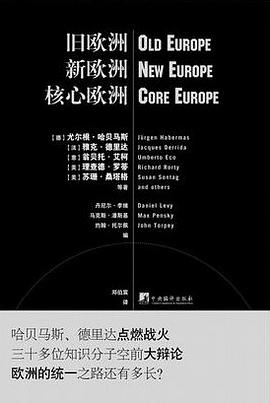

二〇〇三年五月三十一日,在哈贝马斯的精心策划下,德国大报《法兰克福汇报》发表了他和德里达共同署名的文章,谈伊拉克战争之后的欧洲再生。法国《解放报》发表了法文版本。同一天,美国知识分子罗蒂,在《法兰克福汇报》的主要竞争对手《南德意志报》上发表了响应文章。瑞士的阿道夫•穆希格在《新苏黎世报》,意大利著名作家翁贝托•艾柯在《共和报》,意大利哲学家吉亚尼•瓦蒂莫在《邮报》,西班牙哲学家费尔南多•萨瓦特在《国家报》,也分别发表大作。这些文章各自独立,但与哈贝马斯、德里达的文章有一个共同的主题:伊拉克战争如号角,唤起一个欧洲国的共识。所有的作者(艾柯可能算是例外)全都明白表达了反对美国的立场。

这次一呼百应的壮举,立刻在大西洋两岸的知识圈中引起回响,掀起一波有关跨大西洋联盟的论战,范围广泛且深具启发性。欧洲的未来在哪里?欧洲能否统一?能否成为一个新的国家?欧洲公民的时代来临了吗?本书综合各家观点,正反俱呈,提供了全方位的视角。

作者简介

译者简介:

邓伯宸先生毕业于成功大学外文系。曾任报社编译、主笔、副总编辑、总经理,获胡适百岁诞辰纪念征文优等奖,现为《新观光》杂志专栏作者。曾翻译多本英文著作,包括《说谎》、《影子大地》、《群氓之族》、《丘吉尔的黑狗》、《生活之道》、《男子气概》、《美的滥用》、《黑暗时代群像》、《有求必应》、《觉醒风》、《孤独的聆赏者》、《和平:诺贝尔和平奖得主的故事》、《时间等候区》(“2004健康好书”首奖)与《绿色宣言》(2005年“奖励人权教育出版品”奖)等。

目录信息

编者前言

第一部分 攻击发起线:2003年5月31日

2月15日,欧洲人民的团结日:以核心欧洲为起点,缔结共同外交政策

尤尔根·哈贝马斯(Jurgen Habermas)

雅克·德里达(Jacques Derrida)

不确定的欧洲:再生或没落

翁贝托·艾柯(Umberto Eco)

“核心欧洲”:关于欧洲的认同

阿道夫·穆希格(Adolf Muschg)

欧盟发展的关键点

吉亚尼·瓦蒂莫(Gianni Vattimo)

选择羞辱,还是选择团结?

理查德·罗蒂(Richard Rorty)

不可或缺却又自身不足的欧洲

费尔南多·萨瓦特(Femando Savater)

第二部分 初步回响

欧洲的终结

巴巴拉·斯皮内利(Barbara Spinelli)

我们是理性的吗?

尤尔根·考伯(Jtirgen Kaube)

内外颠倒的外交政策

哈罗德·詹姆斯(Harold James)

欧洲人、美国人、法国人例外?

吉亚尼·里奥塔(Gianni Riotta)

巧克力峰会的幽灵

扬·罗斯(Jan Ross)

欧盟与美国:我们守护的价值——回应里奥塔

吉亚尼·瓦蒂莫(Gianni Vattimo)

欧洲侏儒有多大?

彼得·艾斯特哈兹(P6ter Esterhdzy)

从斯堪的纳维亚的角度俯瞰核心欧洲

阿尔多·凯尔(Aldo Keel)

正在组织起来的力量

卡尔·奥托·洪德里希(Karl Otto Hondrich)

主权与人权:美国与欧洲的传统并置

丹·迪纳(Dan Diner)

我们这个时代的创举:一个举世公认的角色典范。欧洲不需要

一部宪法迪特·格林(Dieter Grimm)

野蛮、狡诈、异类:东欧将彻底改变欧洲

安德捷耶夫·斯塔斯伍克(Andrzej Stasiuk)

无所不知的一天

彼得·施奈德(Peter Schneider)

哈贝马斯太看得起欧洲了

约阿希姆·斯塔贝提(Joachim Starbatty)

美国何妨强大!欧洲不妨屈就:回应哈贝马斯

汉斯——乌尔里希·韦勒尔(Hans-IJlrich Wehler)

拜托,别那么敏感:哈贝马斯还在柏林为欧洲争辩不休

古斯塔夫·塞伯特(Gustav Seibt)

跳蚤市场即景:拒当古董的欧洲

约翰内斯·威尔姆斯(Johannes Willms)

欧洲必须欧化自己

马蒂亚斯·格雷夫拉斯(Mathias Greffrath)

欧洲的再造:回应哈贝马斯

蒂摩西·加顿·阿什(1Smoky Garton Ash)

拉尔夫·达伦多夫(RMf Dahrendoff)

前有康德。今有哈贝马斯:从波兰观点看“核心欧洲”

亚当·柯兹明斯基(Adam Krzeminski)

全球民主的去中心化

艾利斯·马瑞恩·杨(Iris Mmion Young)

“核心欧洲”。谁出的点子?

哥尔特·朗古特(Gerd Langguth)

第三部分 后续回应

伊拉克战争:来自“旧欧洲”的严谨思考

乌尔里希·普力乌斯(Ulrich K.Preuss)

强与弱,在一个举世危疑的社会

鸟尔里希·贝克(Urich Beck)

欧洲的反美主义:从精英的蔑视转为政治力量

安德烈·马可维茨(Andei s.Markovits)

文学即自由:德国出版人协会和平奖颁奖典礼致词

苏珊·桑塔格(Susan Sontag)

· · · · · · (收起)

读后感

在《里斯本条约》生效快一年了来看这本书,03年的欧洲人讨论着一部欧洲宪法是否必要,共同外交政策是否可能,欧洲认同在哪。 在欧洲各大报纸上轰炸欧洲认同的大辩论的确很精彩,但“反美伊战”着实不是个好的切入点,这只会分裂欧洲。至于欧洲范围的游行神马的,书中所说的反...

评分我想评价欧洲和美国的关系时,满脑子想的是——欧美其实是一对基友:一个做了几十年的受,觉得保持一个姿势很难受,需要换个体位;一个做了几十年的攻,觉得感觉很好不想下来,于是就编了这本书。 欧洲这种痛苦又愉悦的心情在书里屡屡出现,而更明显的是几乎每个欧洲作...

评分自大航海时代以来的500多年,欧洲无疑主宰世界历史发展潮流的先行者。欧洲社会将其自身的经济模式、政治制度与意识形态成功地转化成了现代社会的标准样板,通过殖民扩张与贸易交流,从而把整个世界纳入了欧洲人所创立的秩序与规则之中。 但是到了20世纪初,斯宾格勒的...

评分地理决定论说,阿尔卑斯山呈放射状的走势决定了欧洲不可能统一。学者们苦苦的思索和争辩,只为了追求所谓 核心欧洲,欧洲所代表的、所主张的、所拥有的,到底是什么。 那么,谁能站出来告诉大家,当今的核心中国在哪里呢。

评分用户评价

这本书的书名听起来就很有意思,“旧欧洲,新欧洲,核心欧洲”。我一直在思考,这究竟是讲欧洲的地理概念,还是欧洲的历史演变?亦或是经济发展上的划分?我脑海里立刻浮现出许多画面:古老的罗马遗迹,雄伟的哥特式教堂,还有那些承载着厚重历史的石板街道,这是“旧欧洲”给我的直观感受。但同时,我也联想到那些高耸入云的现代建筑,繁华的商业中心,以及充满活力的科技园区,这大概就是“新欧洲”的模样吧。至于“核心欧洲”,这个词就更耐人寻味了,它指的是欧洲的心脏地带,是政治、经济、文化影响力的中心吗?或许是那些拥有悠久历史和强大实力的国家,比如德国、法国、英国?这本书会不会深入剖析这些区域之间的联系与张力?是相互依存,还是彼此竞争?作者会如何界定这些“欧洲”的边界,是地理上的,还是精神上的?我尤其好奇,在作者的笔下,“旧”和“新”之间是如何过渡的,这种转变又带来了哪些挑战与机遇?“核心”的定义是否会随着时代而改变?这本书会不会提供一些让我颠覆过去认知的视角,让我看到一个我从未想象过的欧洲?

评分拿到这本书,首先就被它极富哲学意味的书名吸引住了。“旧欧洲,新欧洲,核心欧洲”。这三个词语的组合,让我瞬间联想到人类文明的进程,以及地理空间在其中扮演的角色。我曾读过一些关于欧洲历史的著作,它们往往聚焦于某个国家或某个时期,而这本书似乎试图构建一个更宏观的视角。我会不会在这本书里读到,那些曾经辉煌的“旧欧洲”,如何在岁月的侵蚀中逐渐显露出衰退的痕迹,又如何被一股股新兴的文化、经济力量所冲击,从而孕育出“新欧洲”?作者会不会像一个精明的历史学家,将那些古老的传统、传统的价值观,与当下涌现的多元文化、创新理念进行鲜明的对比?而“核心欧洲”这个概念,则更像一个政治地理学上的焦点,它是否代表着欧洲一体化进程中的关键节点,是那些在经济、政治上具有主导地位的国家群体?我期待这本书能够揭示,这三个“欧洲”之间微妙而复杂的关系,是相互融合,还是相互排斥?是否会探讨,在全球化浪潮下,欧洲如何在保持自身独特性的同时,又积极地拥抱变化,寻找新的发展方向?读完这本书,我希望自己能对欧洲这片大陆的过去、现在和未来,有一个更深刻、更立体的认识。

评分这本书的书名,着实给我带来了不少关于欧洲的想象。“旧欧洲,新欧洲,核心欧洲”。我第一时间想到的,是那些承载了数百年历史的古老城市,它们静静地伫立在那里,诉说着往昔的辉煌,比如巴黎、罗马、维也纳。这些就是“旧欧洲”的象征吧?它们承载着深厚的文化底蕴,艺术的瑰宝,以及令人惊叹的建筑风格。但同时,我也知道,欧洲并非停滞不前。里斯本、柏林、阿姆斯特丹,这些城市又展现出截然不同的面貌——现代化的都市规划,蓬勃发展的科技产业,以及充满活力的青年文化。这便是“新欧洲”的活力所在,它们在传统的基础上,不断创新,面向未来。而“核心欧洲”,这个词汇则让我联想到那些在欧洲一体化进程中扮演着关键角色的国家,它们或许是经济最发达的,政治影响力最大的,亦或是文化上最具有代表性的。这本书会不会深入探讨,这三个层面的欧洲,是如何相互作用,相互影响的?在“旧”与“新”的交织中,在“核心”的辐射下,欧洲又将走向何方?它是否会像一个精密的地图册,为我展现欧洲的肌理,让我更好地理解这片大陆的过去、现在与未来?

评分这本书的书名——“旧欧洲,新欧洲,核心欧洲”——让我产生了一种强烈的探索欲望。我脑海中立刻勾勒出几幅画面:一边是古老的大教堂、宏伟的宫殿,它们诉说着曾经的辉煌与沧桑,这大概就是“旧欧洲”的缩影。但与此同时,我也会想到那些充满活力的现代都市,高效的交通网络,以及不断涌现的创新科技,这些无疑代表着“新欧洲”的面貌。而“核心欧洲”这个词,则更具战略意义,它可能指向欧洲一体化进程中的枢纽,是那些在经济、政治上拥有强大影响力的区域。我非常好奇,作者是如何定义这三个概念的?它们之间是相互独立的,还是彼此渗透,相互影响?这本书会不会深入探讨,在历史的长河中,欧洲是如何从“旧”走向“新”,而“核心”又是如何在这一过程中形成和演变的?我期待这本书能提供给我一些深刻的洞见,让我能够理解欧洲大陆内部的复杂性,以及它在全球格局中所扮演的角色。它会不会像一个精密的分析工具,帮助我剖析欧洲的现在,并窥探它的未来发展趋势,从而让我对这个充满魅力的洲陆有更全面、更深入的认识。

评分“旧欧洲,新欧洲,核心欧洲”,光是这书名,就足以激起我的好奇心。我脑海中浮现的是一幅多层次的欧洲画卷。我猜想,“旧欧洲”或许指的是那些保存着浓厚历史痕迹的地区,那些古老的城堡、传统的村落,它们如同珍贵的文物,诉说着欧洲文明的起源和演变。然后是“新欧洲”,我想到的是那些在经历过战争、变革后,迅速崛起,展现出蓬勃生命力的国家和城市,它们可能在经济上、科技上取得了显著成就,文化上也更加多元和开放。但最让我感到费解的,或者说最吸引我的,是“核心欧洲”这个概念。它指的是欧洲的地理中心吗?还是指那些在政治、经济、文化上具有领导地位的国家群体?这本书会不会深入剖析,这些不同的“欧洲”是如何相互联系、相互影响的?会不会揭示“旧”与“新”之间存在的张力,以及“核心”在塑造整个欧洲格局中所扮演的角色?我期待作者能以一种全新的视角,带领我探索欧洲的过去,理解它的现在,并预测它的未来。这本书是否能像一位经验丰富的向导,为我揭开欧洲的神秘面纱,让我不再停留在表面的认知,而是深入其肌理,感受其脉搏?

评分扯淡的居多,务实的很少。

评分最终核心欧洲还是在货币霸权下破产了

评分译得很烂。但从欧盟成立前知识分子联盟的大讨论,到欧盟成立,再到如今欧洲上演的这幕闹剧,回过头去看,还是很有启发的。西欧、中欧,加上东欧,活脱脱就像大姨太和小媳妇之间的关系。所谓的欧洲认同问题,实际上不过是要调和优越的所谓“核心欧洲”和相对落后的东欧国家之间的矛盾而已。

评分优越感是无论什么时候都免不了的。

评分译得很烂。但从欧盟成立前知识分子联盟的大讨论,到欧盟成立,再到如今欧洲上演的这幕闹剧,回过头去看,还是很有启发的。西欧、中欧,加上东欧,活脱脱就像大姨太和小媳妇之间的关系。所谓的欧洲认同问题,实际上不过是要调和优越的所谓“核心欧洲”和相对落后的东欧国家之间的矛盾而已。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有