具體描述

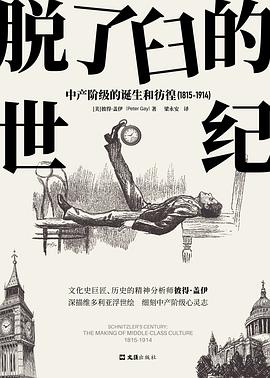

一顆微距鏡頭,深窺維多利亞時代的世相與人心;一麵遠距魔鏡,映鑒當下人的睏惑、不安與緊張。

彼得·蓋伊以德語文學傢施尼茨勒的私生活為切口,以精神分析的文化史方法為織綫,潛入維多利亞時代一些深隱而幽閉的角落,在日記、信件、迴憶錄、畫作、廣告、房屋設計圖等材料中,闡幽發微,生動細膩地勾勒瞭中産階級在傢庭關係、性生活態度、政治立場、心理焦慮、宗教信仰、工作態度、藝術品位、私密空間等方麵的諸種情狀、樣態,揭示瞭中産階級價值觀的形成,並顛覆瞭過去中産階級留給世人刻闆、平庸、冷漠、邪惡的印象。

著者簡介

[美] 彼得·蓋伊(Peter Gay)

德裔猶太人,學術聲譽美國聞名於世的文化史學傢,耶魯大學榮休教授。美國國傢圖書奬、美國藝術文學院金奬、美國曆史學會(AHA)傑齣學術貢獻奬獲得者,有“曆史的精神分析師”“文化史領域的弗洛伊德”等美譽。

蓋伊一生著述超過25本,這些著作影響力廣泛而深遠,奠定瞭他在同時代曆史學者中舉足輕重的地位。其論題涉及啓濛運動、中産階級等諸多社會文化史領域;此外,他還是心理分析史學的實踐者,以倡導“運用精神分析方法的文化史”而聞名。

·

人類其實並非真的瞭解自己。史學傢若關注人類潛意識中關於品味、性愛情欲、抉擇等範疇,關注它們在人類有意識生活中所留下的痕跡,便有可能觸及人類心中那些本質性的力量,揭開曆史的神秘麵紗。

——彼得·蓋伊

梁永安(譯者)

颱灣大學人類學學士、哲學碩士,文史類著作譯傢。譯作近百本,包括《今日,何為曆史》《再造失去的王國》《十字架上的新月》《帕德嫩之謎》等作品,其譯筆純熟精良,典雅快暢,堪作一賞。

圖書目錄

序 麯

第一部分 基本事項

第一章 (諸)布爾喬亞

第二章 傢,有苦有甜的傢

第二部分 驅力與防衛

第三章 性愛:狂喜與癥狀

第四章 侵略性的托辭

第五章 焦慮的理由

第三部分 維多利亞時代的心靈

第六章 訃文與復生

第七章 “工作的福音”問題重重

第八章 品味方麵的事物

第九章 一個獨自的房間

終 麯

參考書目

人名索引

名詞索引

彼得·蓋伊的主要作品

· · · · · · (收起)

讀後感

1879年3月18日早晨,16岁的文科中学学生施尼兹勒正准备上学,他父亲声色俱厉的把他叫住,举着一个红色封面的日记本大发雷霆。35年后,已经是奥地利最负盛名也最具争议性的剧作家施尼兹勒,在自传里回顾那个3月清晨,说:“一本日记被发现了,当然是最新的那本——提及艾米莉(E...

評分这本书是记录中产阶级的传记。作者以施尼茨勒为代表作为切入点,著名而有趣的长篇小说家和剧作家。他见识广泛,接触各种观念,思维活跃;他对音乐和艺术具有更好的感知力和反馈,可以很快了解作者的意图和想法,也是让我们很好了解中世纪维多利亚的资产阶级和中产阶级的介绍员...

評分本书初版于2002年,2006年发行中文版。作者彼得·盖伊是美国著名犹太裔历史学家,他的史学研究方法受弗洛伊德影响很大,关注于“受精神分析理论启迪的文化史”。 在本书中,作者选择生活在奥地利的犹太裔作家阿图尔·施尼茨勒作为中产阶级的代表,通过对他的人生经历的剖析,来...

評分尽管占比较低,但我国的中产阶级人数已是全球第一。通常认为,一个社会的中产阶级越多,占比越高,这个社会就越稳定,越具有发展潜力,也就是所谓的“橄榄型”社会结构。中产阶级首先是一个经济概念,其次才是政治和文化概念,当然,这也是一个被创造出来的概念,又可转换为布...

評分用戶評價

沒什麼社科基礎的我看得有點慢,但也有興趣看完,寫得還是比較有趣的。另外看到書中提及的施尼茲勒矛盾雙標的行為,還有當時的人對女性的偏見誤解,有種一本正經講笑話的感覺。紙質不錯,可惜牛皮紙封皮太容易吸油瞭,已經被我弄髒瞭〒▽〒

评分彼得·蓋伊是享譽國際的文化史大傢,被譽為“曆史的精神分析師”“文化史領域的弗洛伊德”,擅長用精神分析方法介入文化史研究。這本書即為如此,他充分運用瞭精神分析的文化史方法,深入到中産階級的物質與精神、生活與靈魂,呈現瞭這一群體的傢庭與工作、宗教與藝術、性與愛、焦慮與彷徨等方麵,於復雜處扶發幽微,於宏大處見微知著,可謂是一部全麵而概括的中産階級傳記。

评分坦白說,這是近期讀到的為數不多的一本好書,將我所缺失的一部分知識給補足瞭,也因此對1815-1914年乃至之後一段時間的外國學者、作傢的作品有瞭更深入的理解,譬如黑塞以及充斥在他作品中的那種對秩序的逃避與親近之間的矛盾。很喜歡書中對維多利亞時代關於“傢庭”觀念的敘說,彼得·蓋伊的書有種打破文學與曆史邊界的大曆史跨學科敘事的大視野,在大開大閤之間看維多利亞時代,很有趣的視野。此外,梁永安的翻譯真的很雅,裏麵用到的很多用詞都很精緻、細膩,讀起來很舒服、流暢,相比很多譯文,這是相當的難得。

评分以《輪舞》的施尼茨勒切入來研究維多利亞時期的中産階級生活麵麵觀。迴望之前的生活,那就是茨威格筆下的昨日的世紀,他們的黃金似的時代

评分坦白說,這是近期讀到的為數不多的一本好書,將我所缺失的一部分知識給補足瞭,也因此對1815-1914年乃至之後一段時間的外國學者、作傢的作品有瞭更深入的理解,譬如黑塞以及充斥在他作品中的那種對秩序的逃避與親近之間的矛盾。很喜歡書中對維多利亞時代關於“傢庭”觀念的敘說,彼得·蓋伊的書有種打破文學與曆史邊界的大曆史跨學科敘事的大視野,在大開大閤之間看維多利亞時代,很有趣的視野。此外,梁永安的翻譯真的很雅,裏麵用到的很多用詞都很精緻、細膩,讀起來很舒服、流暢,相比很多譯文,這是相當的難得。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有