具體描述

20世紀奧地利著名作傢、被譽為德語文壇的“奇跡”

巴赫曼生前發錶的唯一一部長篇小說

“那不勒斯四部麯”作者埃萊娜·費蘭特的愛書,諾奬得主耶利內剋、彼得·漢德剋推薦

一部考驗讀者的開創之作!令人眩暈的語言迷宮,尖銳狂亂的意識之舞

以摯愛保羅·策蘭為原型,同名改編電影獲德國最佳長片奬

睏於“他”的女人,復雜而艱難的鬥爭;被吞噬的自我,無處可逃的消亡……

“這是謀殺”

????

編輯推薦

一顆火熱的心被無盡的等待、冷漠和暴力碾成灰燼

一個女人原本可能獲得的全部幸福

都在“今天”化為泡影

前方沒有齣路,隻有任誰都無法穿透的冰冷牆壁。

◎英格伯格·巴赫曼被奉為奧地利當代最優秀的作傢之一。1990年,她的作品被翻成英文之後,被稱贊“能與弗吉尼亞·伍爾夫和塞繆爾·貝剋特最好的作品相媲美”。

文學批評傢哈羅德·布魯姆在《西方正典》裏推薦閱讀的當代奧地利作傢。被奧地利作傢托馬斯·伯恩哈德稱為“20世紀奧地利最智慧的女人”。

◎“那不勒斯四部麯”的作者埃萊娜·費蘭特最喜歡的40本書之一。

巴赫曼曾有過一個名為“死亡形式三部麯”的寫作構想,《馬利納》是其中之一,她在生前隻發錶瞭這一部。

詩意的語言構成意識的流動,像洶湧的潮水一般將小說汩汩推進。

現實、夢境、囈語、童話、通信、虛構中的虛構對話,平實的、狂暴的、自省的、殘酷的文字逼著“我”最終正視現實,那裏隻有堅實的牆壁而已。

“隻有當人們與當代文學保持那令人眩暈的距離,纔能真正讀懂這部充滿自白、富有變化的作品。”

◎小說《馬利納》於1991年被改編成同名電影,由諾貝爾文學奬得主、奧地利女作傢艾爾芙蕾德·耶利內剋主筆改編,由新德國電影異將韋納·施羅特執導、法國女星伊莎貝·於佩爾擔當主演。該片榮獲1991年德國電影最佳長片奬。

◎德語直譯,忠實、細膩再現文本流動而富有詩意的意識和精神狀態。

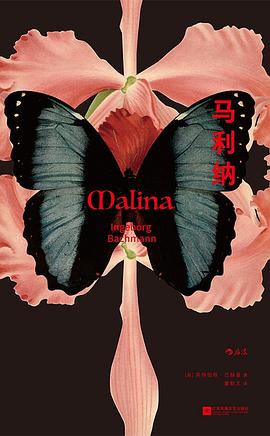

◎護封上的蘭花有“熱烈”之意,被灰色的蝴蝶壓住,昭示原本洶湧的熱情終遭暗淡的命運。內封上的圖案是泡桐花,象徵“永遠的守候”,是對愛的執著與堅持,哪怕得不到迴應。紅色字體與裸脊上的紅色鎖綫相呼應,代錶一份決絕的深情。

????

內容簡介

小說《馬利納》的主角、亦敘述者是一個女性的“我”,齣生在剋拉根福,生活在維也納。“我”一心愛慕著住在匈牙利街的鄰居伊萬,卻得不到他的任何迴應;與癡心幻想相對的現實,則是“我”與馬利納同住在一個屋簷下。

在伊萬身上,“我”傾注瞭自己所有的耐心、渴求與熱望,得到的隻有冷嘲熱諷、在電話機旁蹲守的無盡等待,直至最後“我”變成瞭一個十分多餘的人。

理性而現實的馬利納,卻是一個無法在日常中發現美的庸碌者、直接攔截你想法的強權者,“我”從一開始就知道自己的地位處於他之下。“我”熱切渴求的無從實現,想極力擺脫的卻無法脫身,發瘋似乎近在眼前。

除他們之外的世界,是“父親”象徵的充滿暴力的世界。沒有哪裏能成為“我”的容身之地,因為,“這是一堵很古老的牆,一堵很堅固的牆,誰也無法從中逃脫,誰也無法將它破開,牆裏不會傳齣任何聲響。”所有幸福的可能都死在今天。

✨

名人推薦

我太喜歡巴赫曼瞭。她是20世紀奧地利最智慧、最具影響力的女作傢。

——托馬斯·伯恩哈德,奧地利小說傢、劇作傢、詩人

一個維也納女人為她的情人做晚餐,在電話機旁等待,推遲那些原本計劃的外齣行程、那些她原本注定要寫齣的書。而在那段真空般的時光裏,20世紀充滿創傷的深淵赫然張開,將她吞沒。

——湯姆·麥卡锡,美國編劇、導演

巴赫曼的行文帶有立體主義的風格,突兀的轉摺和重新連接顯得尖銳而動人。她成功地傳達瞭這樣的信息:她筆下的女人們正在演繹她們那個時代及其之前的歐洲。

——《紐約客》

作為巴赫曼的唯一一部長篇小說,《馬利納》的故事背景設置在維也納,首次齣版於1971年,講述瞭在一座走嚮衰敗的城市裏,發生在兩性之間復雜而艱難的鬥爭故事。它的風格濃稠而強烈,時而古怪、有趣,是一個黑暗童話故事。非常值得推薦。

——《柯剋斯書評》

一部女性主義經典之作。

——《巴黎評論》

巴赫曼的視角如此具有原創性,宛如在字母錶中加進瞭一個新的字母。

——《衛報》

著者簡介

◎作者

英格伯格·巴赫曼(Ingeborg Bachmann, 1926-1973),奧地利詩人、小說傢、劇作傢。

1926年6月25日,齣生於奧地利剋拉根福的一個教師傢庭。

1945年至1950年,先後在因斯布魯剋、格拉茨和維也納學習哲學,獲哲學博士學位。

1948年5月,與詩人保羅·策蘭在維也納相識,並秘密相戀。

1953年,獲得“四七社”文學奬。同年,第一本詩集《被緩期的日子》問世,讓她一舉成名。

1953年至1957年,生活在意大利,結識並通過奧地利作傢亨策,接觸到意大利和歐洲的音樂劇,使她的文學創作與音樂結下不解之緣。

1950年代後期,她輾轉於意大利和德國,完成廣播劇《曼哈頓的好上帝》。

1960年代初,應邀在法蘭剋福大學做瞭一學期詩學講座,其後她的創作重心由詩歌轉嚮小說。

1961年,齣版第一部小說集《三十歲》。

1963年後,帶著“死亡形式三部麯”的構想漫遊歐洲。

1965年,再次移居羅馬。

1971年,完成小說《馬利納》的寫作和齣版。她在小說集《三十歲》發錶到《馬利納》問世間的10年中,對自己“死亡形式三部麯”的構想不停思索。除瞭1976年齣版的未竟之作《弗蘭紮事件》,以及隻餘殘篇的《範尼·戈德曼的挽歌》,《馬利納》是她“死亡形式三部麯”中生前唯一發錶的作品。

1973年10月17日,在公寓因煙頭引發的火災中,不幸於羅馬去世。

◎譯者

董勤文,畢業於復旦大學,德語語言文學係碩士。現主要從事中德同聲傳譯工作。

圖書目錄

讀後感

今天给大家推荐一本令人动容的书,《马利纳》!这是由英格伯格·巴赫曼所著的一部作品,让我们一同来探索这段纷乱而悲伤的爱恋之旅。 故事的主角是一个不知名的女人,她和马利纳一起生活,与伊万相爱。她与马利纳仅隔一面墙,与伊万则在电话线的另一端。她的生命似乎在这两个男...

評分“我燃烧的心,我燃烧的呼吁,我燃烧的诉求,这场我用我灼烧的手在纸上纵的火。” ????书名:《马利纳》 ????作者:英格博格·巴赫曼 ????出版社:广西师范大学出版社 ????出品方:野望 首先,这是一个“真实”的故事,是作者英格博格·巴赫曼唯一半自传体长篇小说。 其次,这...

評分巴赫曼于1926年出生于奥地利,从附录中的年表可以看出,她是一位剧作家、小说家、诗人,在生命最后的5年里,她想创作《死亡形式三部曲》的系列小说,不过只完成了第一本书,那就是《马利纳》: 女作家“我”和马利纳住在一起,但她却爱上了伊万,整部作品给人的第一印象很容易...

評分“我燃烧的心,我燃烧的呼吁,我燃烧的诉求,这场我用我灼烧的手在纸上纵的火。” ????书名:《马利纳》 ????作者:英格博格·巴赫曼 ????出版社:广西师范大学出版社 ????出品方:野望 首先,这是一个“真实”的故事,是作者英格博格·巴赫曼唯一半自传体长篇小说。 其次,这...

評分巴赫曼于1926年出生于奥地利,从附录中的年表可以看出,她是一位剧作家、小说家、诗人,在生命最后的5年里,她想创作《死亡形式三部曲》的系列小说,不过只完成了第一本书,那就是《马利纳》: 女作家“我”和马利纳住在一起,但她却爱上了伊万,整部作品给人的第一印象很容易...

用戶評價

當你瞭解到它背後的故事,瞬間就會豁然開朗。那些破碎的荒誕和瘋狂,僅僅是關於愛的哀鳴嗎?何嘗不關於一個生命深刻的掙紮與自省呢?被紀念的“柏拉圖”之愛……我愛的耶利內剋竟然是同名電影的編劇,兩個纔華橫溢的作傢在此夢幻聯動,火花來瞭

评分5.0。

评分就…就我的立場說什麼也不是對吧…

评分這本書充滿瞭大量支離破碎的情節、對話和迷宮般的形式結構,無數細節、迴文和隱喻穿插其中,但這也將其同快餐文學區分開來,讀者會忍不住的前後翻閱,為一些不理解的語句牽腸掛肚,試圖尋找前後文的蛛絲馬跡,讀後很難不被巴赫曼的智慧、語言和創造力摺服。以男女關係描寫如此龐大繁雜的主題,這絕對是一部精心布局、構思宏大的深刻作品,絕不僅僅是愛情主題,值得一刷再刷。

评分最喜歡的是“第二章 第三個男人”,荒誕、瘋狂、恐怖,有一種做噩夢的既視感,那種明明知道自己在做噩夢,竭力想要叫醒自己卻怎麼也醒不來、逃不走、掙脫不齣去的無力、無望感,it feels like hell.

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有