具体描述

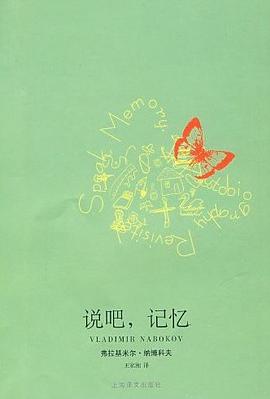

一组相互间有系统联系的个人回忆文集,时间跨越三十七个年头(从1903年8月到1940年5月),是纳博科夫本人最重要和最著名的作品之一,也是古往今来以时间和记忆为主题的作品中,为数不多的非常奇特而优秀的一本。它的语言带着一种坦率的清澈和解剖学一般的精确——以一位鳞翅目昆虫学家透过高倍放大镜观察蝴蝶翅翼上美妙的花纹,并将之描绘下来的那种精确,给读者带来不一般的阅读感受。记忆和对往昔的回顾往往主宰着纳博科夫的小说,故而这本自传正是解读他的小说的绝好密码,因为回忆本身即是幻想和现实之间的某种隐蔽的桥梁,作家在其中发挥了自己独特的想象力。纳博科夫忠实读者的必读书,为深入解读《洛丽塔》、《微暗的火》、《防守》和《玛丽》等纳博科夫重要小说提供了第一手资料。

作者简介

弗拉基米尔·纳博科夫(1899-1977)是二十世纪公认的杰出小说家和文体家。作为移民作家,他将欧洲贵族趣味与传统修养带进美国文化,又持有深刻而世故的批判与讽刺眼光,这使得他的作品具有特殊的文化品味。擅长反讽、怀旧与滑稽模仿技法;同时又注重语言的锤炼,他以广博学识和文学修养形成令英美本土作家赞叹的英文风格。

一八九九年四月二十三日,纳博科夫出生于圣彼得堡。布尔什维克革命期间,纳博科夫随全家于一九一九年流亡德国。他在剑桥三一学院攻读法国和俄罗斯文学后,开始了在柏林和巴黎十八年的文学生涯。一九四〇年,纳博科夫移居美国,在威尔斯理、斯坦福、康奈尔和哈佛大学执教,以小说家、诗人、批评家和翻译家身份享誉文坛,著有《庶出的标志》、《洛丽塔》、《普宁》和《微暗的火》等长篇小说。一九五五年九月十五日,纳博科夫最有名的作品《洛丽塔》由巴黎奥林匹亚出版社出版并引发争议。一九六一年,纳博科夫迁居瑞士蒙特勒;一九七七年七月二日在洛桑病逝。

目录信息

读后感

第二章纳博科夫很详细地讲到自己的联觉,于是想做一张 纳博科夫的通感字母表 e和i的颜色没有详细阐述,只说是黄色系的,所以选色有点草率,实际上从字里行间推测这些字母的颜色会随着说出他们的声调、语调而改变吧,我没有通感的功能-_- 原文: The long ‘a’ of the English ...

评分 评分想象,是不朽和不成熟的人的极顶快乐,应该受到限制。为了能够享受生活,我们不应过多地享受想象的快乐。 纳博科夫《说吧,记忆》P4 深夜,我翻开这本书。在我钟爱的作家跳跃的文字里,寻找一点被现实摩擦的灵气全无的熟悉的慰藉。过去的...

评分对于收藏生活撒落下的点点金粉的人,《说吧,记忆》也许会是一本令人不忍释卷的剪贴簿。风险是存在的,作者繁密、生动的细节中有着一种感情深沉的“私人性”,陌生感可能会让你放下此书。但是这本剪贴簿的魅力远不只在于它收纳的那些人物和风景——温和的知识分子、勇敢高贵的...

评分“他们是一支自觉的军队,他们的存在将对世界知识者的良心构成永久性的冲击。…康菲诺称他们的特征中贯穿着对于祖国土地燃烧般的情感。…乌斯宾斯基把提升起来的涵盖这一切的精神称作’土地——人民性’。” 我喜欢林贤治先生在《沉思与反抗》中对于俄国知识分子毫无...

用户评价

摇篮在深渊上方摇着,而常识告诉我们,我们的生存只不过是两个永恒的黑暗之间瞬息即逝的一线光明。尽管这两者是同卵双生,但是人在看他出生前的深渊时总是比看他要去的前方的那个深渊要平静得多。看到开头我就鸡冻了。值得细细品味的好书。纳博科夫诗一般的语言。

评分纳博科夫不啻为雕琢云朵的诗人,充满画面感的稍纵即逝的感觉和跳动的思绪都如同绝美的蝴蝶被收入网中。这本书抚慰了我在粗粝凌乱充满噪音的俗世中折断、钝化了的精神触须,在寂静之声中继续生长壮大。我会觉得保持和表现最敏锐、细微的感觉比建立超大的内存驾驭千年来千头万绪的学术源流还要微妙和困难,或许因为自己相对更不擅此道吧,这也正是纳博科夫对我而言最无可代替的意义。这本书在我生命中适时出现,也暗示了修道院生活并非凝聚与持守天赋秉性的唯一乐土,或许还是那个老掉牙的意思,花朵沙粒皆是菩提,一步一履无非修行。

评分翻得太差劲了,王叫兽啊,您为什么这么喜欢用“的”,“的”死人了都。

评分看到了因他的描写而扩大了一万倍的世界

评分他的神经比蝴蝶还要敏感,翻译相当棒。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有