具体描述

在他人眼里,我是怎样一个人?我是个成功者还是失败者?每个人的内心,都潜藏着对自身身份的一种难言的“焦虑”。可有谁曾真正审视过这种身份的焦虑呢?睿智的德波顿做到了,他首次引领我们直面这一人心深处的焦虑“情结”。德波顿援引艺术家、思想家及作家的观点与作品,抽丝剥茧般地剖析身份焦虑的根源,并从哲学、艺术、政治、宗教等各个角度探索舒缓和释放这种焦虑的途径。一支生花妙笔,伴以广博的学识和独特的视角,澄清种种心性的困惑和社会的壁障,让你不经意间峰回路转,解开心结,感悟人生更加丰盈适意的含义。

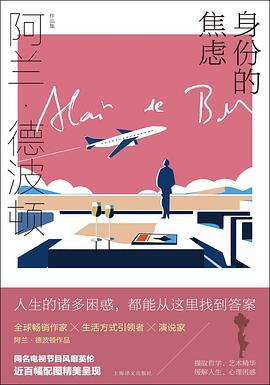

作者简介

才子型作家,出生于瑞士苏黎世,毕业于英国剑桥大学,现居伦敦。他的文字作品被定义为“生活哲学”,覆盖爱情、旅行、建筑、新闻和文学等多个方面,畅销全球30多个国家。2008年夏天,他在伦敦创办“人生学校”。学校开设课程,出版书籍,主持研讨,发布视频,致力于向人们提供“更了解自己”的教育。

目录信息

界定 005

第一部分 焦虑起因

第一章 爱的渴求 003

第二章

势利倾向 011

第三章

过度期望 023

第四章

精英崇拜 061

第五章

制约因素 091

第二部分

解决方法

第一章

哲学 109

第二章

艺术 125

第三章

政治 179

第四章

基督教 223

第五章

波希米亚 273

致谢 305

图片致谢 306

· · · · · · (收起)

读后感

幸福 是包涵从蝴蝶 到书本 再到微笑的很多东西 仓央嘉措说:一个人如何才能巧妙地度过一生。这佛光闪闪的高原,三步两步便是天堂,却仍有那么多人,因心事过重,而走不动…… 我们生活在一个被精英价值观不断袭扰的世界,每个人都想做得更好、拥有更多;我们忙忙碌碌引以为傲,...

评分有句话是叫“物质精神,两手抓,两手都要硬”,很喜欢这位矮小睿智的家乡人,我们渴求温饱,安全,尊重,爱与自我实现,从物质到精神,一直是外界在支撑着我们这一颗颗脆弱的心,否则,我们便如那无柱可攀的缭藤,坠入泥土,很快腐烂生臭。我如果爱你,那么也许是因为你给我提...

评分焦虑的起因: 解决办法: 1.渴求身份 1.哲学 2.势利倾向 2.艺术 3.过度期望 3.政治 4.精英崇拜 4.基督教 5.制约因素 5.波希...

评分【我们发现台湾有四亿人口】 这是一句著名的意识形态广告词,但是读懂了字面后的含义你就会明白这绝不仅仅是一句广告词,关乎着英国哲学家阿兰•德波顿笔下的身份焦虑。 比利是个朝九晚五的贸易公司业务经理,晚上则是兼差的无线电计程车司机。上了电脑色情网站他则是个想...

评分用户评价

从哲学、伦理、宗教、历史等多个维度阐述和论证一些观点的方式真的很厉害。虽焦虑伴随着生活并不会消失,但是也会给一些懦弱、迷茫、自卑者带来一些安抚与提醒。整书看到最后最大的想法就是存在即是合理的,包容那些唯物主义思想,包容资本阶级观念,同时也需要时常认真思考并坚定内心选择,不受外界声音干扰才是真的强大

评分适当的焦虑能推动人们前进,生活也往往是用一种焦虑代替另一种,学会更好地与焦虑共存吧。

评分阿兰德波顿的书是真的好读,基于作者本人的博学和强大的融汇贯通能力,使读者也能跟着顺滑切换于历史、哲学、经济、政治、艺术多个方面的视角看待由身份引发的焦虑。现在写消费主义的书越来越多了,但大多是从经济学和社会学角度出发,且偏向于帮人戒断的指引工具书。但这本不是,笔墨全都在身份焦虑的萌发和发展的过程上,是一本更有阅读趣味的书。

评分一如既往好看的德波顿。给现代人的心灵抚慰。

评分感觉自己已经过了焦虑的阶段了,所以读起来知识密度也不太够。没读完,不算精读。比较贴合时代的一本书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有