具体描述

☀内容简介

悼念上升的幻觉

悼念瓦解于尘的秩序

这是一场举行过无数次的葬礼

我们终将在沉降中汇合

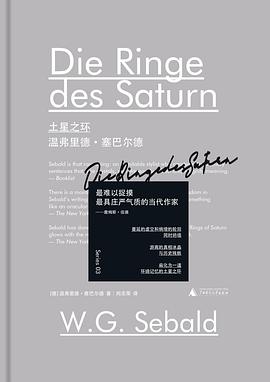

本书是塞巴尔德继《移民》之后又一享誉国际的作品,记录了叙事者“我”一段穿越英格兰东海岸的徒步旅行以及在旅途中的所见所思所感。他行经古老的英国庄园、已故作家的宅邸、破败的海滨度假胜地、被遗弃的岛屿,回忆讲述各种奇异的故事,如托马斯·布朗的头颅、伦勃朗的解剖课、鲱鱼的自然史、康拉德的非洲之行、中国的宫廷火车、糖与艺术的历史联系、第二次世界大战的轰炸、耶路撒冷神庙的模型、诺维奇的蚕桑业,等等。

这是一段真正的文学之旅,这些穿杂在旅程中的事件涉及文学、艺术、社会历史、自然科学等多个领域,集体与个人回忆交织,图片与文本相辅,梦境与现实共生。读者受邀进入这座回忆博物馆,与塞巴尔德一同观察生存与记忆、变化与遗忘。

☀媒体推荐

塞巴尔德的书写具有道德重量和忧倦智慧,它超越了文学,进入了神谕般的境界。

在现代文学中他的声音是一种非同寻常的存在,也许还需要十年才能完全领会其言语的重量和精细。

——《纽约客》

这本书就像一个你想永远做下去的梦。

塞巴尔德完成了每个作家梦寐以求的工作。《土星之环》闪耀着人类心灵的光辉和坚韧。

——《纽约时报书评》

塞巴尔德就是这样罕有的存在:一个无法效仿的创作者,他创造的不同凡响的句子像水晶一般,同时折射并放大了它们的意义。

——《书单杂志》

作者简介

☀作者简介

[德]温弗里德·塞巴尔德

1944年生于德国,1970年起任教于英国东英吉利大学,2001年因车祸去世。作品风格独特,被公认为诺贝尔文学奖得主级别的作家。代表作有《奥斯特利茨》《移民》《土星之环》《眩晕》等。

☀译者简介

闵志荣,南京大学德语语言文学专业硕士和哥廷根大学跨文化日耳曼学专业硕士,现任江苏理工学院外 国语学院德语系系主任,曾译有《文化学研究导论》《至古典主义德国文学中的中国》《德意志星球》 等书。

目录信息

在医院——讣告——托马斯·布朗的头颅的漂泊——解剖学大

课——悬浮——梅花形——怪兽——火葬 / 1

二

柴油火车——莫顿·佩托的宫殿——作为萨默莱顿庄园的游

客——火焰中的德国城市——洛斯托夫特的衰落——阿姆斯特

丹的德意志学徒——曾经的浴场——弗里德里克·法勒和詹姆

斯二世的小宫廷 / 28

三

沙滩上的渔人——有关鲱鱼的自然史——乔治·温德姆·勒·斯

特兰奇——一大群猪——人类繁殖行动——第三星球 / 52

四

索尔湾海战——夜晚袭来——海牙车站大街——莫瑞泰斯皇家

美术馆——斯海弗宁恩——圣塞巴都之墓——史基浦机场——

人类的不可见性——水手阅览室—— 一战图片——萨瓦河畔的

亚塞诺瓦茨集中营 / 75

五

康拉德和凯斯门特——小男孩特奥多尔——流放沃洛格达——

诺沃法斯托夫——阿波罗·科热尼奥夫斯基的死亡和葬礼——

海上生活和爱情生活——冬季返乡——黑暗的心——滑铁卢全

景图——凯斯门特、奴隶经济和爱尔兰问题——叛国罪诉讼和

处决 / 103

六

布莱斯河上的桥——中国宫廷火车——太平天国运动和中央帝

国的开放——圆明园的毁灭——咸丰皇帝的结局——慈禧——

权力的秘密——陷落的城市——可怜的阿尔杰农 / 138

七

邓尼奇荒原——米德尔顿沼泽——柏林的童年——逃亡英

国——梦、选择性亲和、契合——两则特别的小故事——穿过

雨林 / 168

八

有关糖的谈话——博尔奇庄园——菲茨杰拉德家族——布莱德

菲尔德的儿童房——爱德华·菲茨杰拉德的文学时光—— 一场

魔幻的走马灯—— 一位朋友的离世——岁月的结局——最后的

旅行,夏日风景,幸福的眼泪—— 一局多米诺骨牌——爱尔

兰的回忆——内战的秘密——大火、贫穷和衰败——圣加大利

纳——雉鸡狂热和企业主身份——穿越荒地——秘密的处决武

器——在另一个国家 / 193

九

耶路撒冷神庙——夏洛特·艾夫斯和夏多布里昂子爵——墓中

的回忆——在迪钦汉姆教堂墓地—— 一九八七年十月十六日的

飓风 / 243

十

托马斯·布朗的《封闭的博物馆》——蚕蛾——养蚕业的起源

和传播——诺里奇的丝织工——纺织工人的精神疾病——织物

图案:自然和艺术——德意志的养蚕业——灭杀工作——真丝

丧服 / 273

· · · · · · (收起)

读后感

温弗里德·塞巴尔德是谁? 在2019年之初,我之所以方才知道了他,是因为那部叫《奥斯特利茨》的小说。作家那么多,逝去的尤其多,我们需要一点契机,才能邂逅喜欢的那么几位。 塞巴尔德的文风奇特。他不是那种你翻开就会喜爱,更不是那种一见钟情然而很快厌倦的作者,他是防御...

评分在这场令人痛苦的分别之后,我长时间把自己锁在使馆内我的小房间里,把我们的不幸故事写下来,中途一再被徒劳的考虑和深思打断。我心中有个问题挥之不去,即我用书写的形式是否会再次并最终背叛、失去夏洛特·艾夫斯。但是除了通过书写来抵抗经常出其不意地击溃我的回忆,我别无...

评分温弗里德·塞巴尔德是谁? 在2019年之初,我之所以方才知道了他,是因为那部叫《奥斯特利茨》的小说。作家那么多,逝去的尤其多,我们需要一点契机,才能邂逅喜欢的那么几位。 塞巴尔德的文风奇特。他不是那种你翻开就会喜爱,更不是那种一见钟情然而很快厌倦的作者,他是防御...

评分在这场令人痛苦的分别之后,我长时间把自己锁在使馆内我的小房间里,把我们的不幸故事写下来,中途一再被徒劳的考虑和深思打断。我心中有个问题挥之不去,即我用书写的形式是否会再次并最终背叛、失去夏洛特·艾夫斯。但是除了通过书写来抵抗经常出其不意地击溃我的回忆,我别无...

评分温弗里德·塞巴尔德是谁? 在2019年之初,我之所以方才知道了他,是因为那部叫《奥斯特利茨》的小说。作家那么多,逝去的尤其多,我们需要一点契机,才能邂逅喜欢的那么几位。 塞巴尔德的文风奇特。他不是那种你翻开就会喜爱,更不是那种一见钟情然而很快厌倦的作者,他是防御...

用户评价

今年读的最好的一本

评分塞巴尔德以“我”徒步穿越英格兰东部萨福克郡旅程中的所思所想为线索,通过沿途的地理坐标与实景图片赋予叙事主体以真实感,再以同一地域时空融合的写法赋予读者以历史的在场感。托马斯.布朗的头颅与阿姆斯特丹的解剖活动,黑尔斯沃思和绍斯沃尔德间运行的原为中国皇帝定做的火车车厢与晚晴慈禧的封建统治...空间与时间、人与事,历史与重塑虚实结合的形成一种重叠、关联、解构与赋意。

评分漫游在庞大而驳杂的历史废墟之上,为整个人类文明守丧。

评分塞巴尔德以“我”徒步穿越英格兰东部萨福克郡旅程中的所思所想为线索,通过沿途的地理坐标与实景图片赋予叙事主体以真实感,再以同一地域时空融合的写法赋予读者以历史的在场感。托马斯.布朗的头颅与阿姆斯特丹的解剖活动,黑尔斯沃思和绍斯沃尔德间运行的原为中国皇帝定做的火车车厢与晚晴慈禧的封建统治...空间与时间、人与事,历史与重塑虚实结合的形成一种重叠、关联、解构与赋意。

评分披着游记外衣的《人类群星闪耀时》

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有