具体描述

我不僅從麻風患者身上學到生命的韌性,也從醫師與救助者身上學到可貴的人性。在漫長的研究與書寫過程中,我發展出了一種信仰,我不知道它與宗教是否相似。我將自己當成一座橋梁,練習彎腰、承擔與跨越,因緣際會扮演起連結過去與現在、隱微與清晰、底層與公眾之間的研究書寫者角色。我有幸被人接納、聽其述說、見識歷史、體驗生活。既然幸運如我,無論有再多困難,我都得負重盡責地把這本書寫出來。

──摘自本書〈跋:黑暗中的熒熒燭光〉

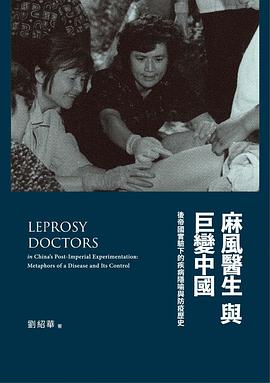

人類學者劉紹華繼《我的涼山兄弟》,再次以廣受歧視誤解的疾病為鑿,敲開一段被遮蔽的歷史。

一般人聽到麻風,少有不覺駭然,此疾在患者外觀上造成的損害,有時令人怵目驚心,因此即使傳染力很低,卻仍長期背負沉重汙名。

一九四九年中共建政前,中國原是麻風流行之地,卻在三十年後達成世界衛生組織的防治標準,擺脫疫情威脅。這項成就得來不易,彼時苦難叢生的社會主義中國,究竟是如何辦到?這是作者試圖解開的謎團。

劉紹華的漫長解謎旅程,始自二○○三年,她在四川進行《我的涼山兄弟》時,第一次踏入麻風村。此後十餘年,她走訪中國各地的麻風聚落和防治機構,一共正式訪問四十五位不同世代的麻風醫生。麻風醫生的身影穿梭全書,如同當年他們奔忙於國家政治與底層苦痛之間。他們的生命故事,交織出社會主義中國麻風防疫運動的後臺樣貌、乃至人道理想與革命現實難以兩全的矛盾掙扎。

單數、大寫的歷史敘事,往往充滿虛構和流失真相。何況,從一九五○年代毛澤東展開極權統治,到一九八○年代鄧小平實施改革開放,其間巨變中國傷痕累累,官方對這段過往諱莫如深,更是緊控論述的詮釋權。本書以人類學民族誌方法為主,文獻爬梳為輔,勉力將歷史還諸沉默眾人,為時代留下複數的重要證言。

作者简介

劉紹華,人類學家,美國哥倫比亞大學博士,任職於中央研究院民族學研究所。研究領域主要從愛滋、毒品與麻風(漢生病)等疫病的角度切入,分析國際與全球衛生,理解當代社會變遷的本質與傾向,以及身處變遷中的個人生命經驗與轉型。此外,亦從自然資源的治理變遷,研究環境、社會與政治經濟角力等議題。英文專書Passage to Manhood: Youth Migration, Heroin, and AIDS in Southwest China (Stanford University Press, 2011),及其譯寫而成的醫療民族誌《我的涼山兄弟:毒品、愛滋與流動青年》(群學,2013),獲得臺灣、中國、香港等地的諸多獎項肯定。

目录信息

學者推薦/黃樹民、梁其姿、錢永祥

書中主要提及的中國麻風醫生

導論

中國麻風防疫的初步成果

後帝國論述下的防疫運動

防疫歷史的再現

第一章 疾病隱喻與政治運動

麻風簡史

社會主義衛生運動

獨特的麻風防疫之路

第二章 進入社會主義的防疫建制

從宗教網絡到蘇聯模式

薪火相傳、開枝散葉

第三章 聚落體制化與防疫實驗

人民公社與集體化運動

集體化下的麻風防疫

縱橫交錯的防疫網

第四章 新手醫師的階級、性別與情緒勞動

醫士、醫學生與新手醫師

汙名下的情緒勞動

記憶的性別與階級

防疫工作再度轉型

第五章 文革動亂下的麻風防疫

政治狂潮與去專業化

醫療下鄉的挑戰與生機

科學主義與汙名政治

文革的下場

第六章 新國際主義下的變與不變

進入全球麻風治理版圖

新國際主義下的本土實作

全球化轉型中的弱點與焦點

第七章 最後的衝刺及餘緒

國際影響下的翻身與嘗試

教會重返巨變中國

重樹道德模範

麻風隱喻的變與不變

結語 歷史再現與生物政治

回顧與展望:兩層倫理反思

跋:黑暗中的熒熒燭光

書目

重要名詞

重要人名

版權頁

· · · · · · (收起)

读后感

评分

评分

评分

评分

用户评价

整部作品的语言风格独树一帜,充满了古典韵味却又不失现代的锐利感。这种独特的文风,使得原本可能显得沉重的历史题材,焕发出了一种别样的生命力。作者在遣词造句上显得格外考究,许多比喻和象征手法用得恰到好处,将抽象的情感和复杂的社会现象具象化。我特别喜欢它在描写环境氛围时的那种营造能力,那些细微的感官细节——比如清晨的雾气,古老建筑的斑驳墙皮,甚至是街巷中特有的气味——都构筑了一个沉浸式的阅读体验。这不仅仅是在“读”一个故事,更像是在“经历”一段人生。对于那些对时代变迁中个体命运如何被重塑感兴趣的读者来说,这本书无疑提供了一个极佳的观察窗口,每一个章节都像精心打磨的宝石,折射出复杂的光芒。

评分从叙事结构上看,这部作品的宏大构架令人印象深刻。它巧妙地在多个时间线索和不同社会群体的视角之间切换,构建了一个立体且多维度的叙事空间。作者对细节的把握近乎苛刻,无论是历史事件的背景考证,还是日常生活场景的描摹,都透露出深厚的功底和严谨的态度。这种对真实感的追求,极大地增强了故事的说服力。阅读过程中,我能清晰地感觉到作者对每一个情节安排的深思熟虑,没有一处闲笔,一切铺陈都是为了最终抵达某个关键的爆发点或揭示某个深刻的主题。这种严谨的匠心精神,使得整部作品的层次感非常丰富,即便是初次阅读,也能感受到故事背后蕴藏的巨大信息量和作者倾注的热情。

评分这本书给我的整体感受是,它成功地将史诗般的广阔背景与极其私密、微观的情感世界完美地融合在一起。它没有满足于宏大叙事的肤浅描摹,反而将焦点聚集在那些在巨变中努力抓住生活一隅的人们身上。那些关于爱、失落、希望与幻灭的描写,触动了我内心最柔软的部分。作者对于情感的拿捏极其到位,它不会滥情,却能在关键时刻精准地击中泪点或引发深沉的叹息。读完之后,我不是仅仅记住了故事的情节,而是记住了那些鲜活的面孔和他们所代表的那种时代精神。它让人在为历史的残酷感到惋惜的同时,也对人类精神中那种不屈不挠的力量油然而生敬意。这是一部值得反复品读、每一次都能发现新意的佳作。

评分这本小说描绘了一个错综复杂、充满人性挣扎的时代背景,让人读来久久不能忘怀。作者在刻画人物内心世界的细腻程度上,简直令人叹为观止。那些主人公们在时代洪流中的渺小与坚韧,被展现得淋漓尽致。我尤其欣赏作者对于社会变迁的敏锐洞察,书中对不同阶层人物命运的交叉描绘,构建了一个宏大而又真实的社会图景。那种扑面而来的历史厚重感,让人仿佛身临其境,去感受那个特定时期人们所经历的种种抉择与无奈。阅读过程中,我时常会停下来,默默地回味那些深刻的对话和场景,它们不仅仅是故事的一部分,更是对那个时代精神面貌的深刻剖析。作者的笔触时而冷峻如冰,时而又饱含深情,这种张弛有度的叙事节奏,牢牢抓住了读者的心神,让人欲罢不能,期待着每一个转折和结局的揭晓。

评分这本书最让我震撼的是它对道德困境的深入探讨。作者没有提供简单的黑白答案,而是将人物置于一个又一个进退维谷的境地,迫使他们做出艰难的抉择。看着角色们在个人良知与集体压力、理想与现实之间摇摆不定,我深感那种身不由己的悲凉。它不仅仅是一部小说,更像是一部关于人性韧性和脆弱性的社会学研究。书中那些看似不经意的配角,他们的命运线索也编织得极为精妙,每一个小人物的挣扎都反映着大时代背景下的某种普遍性困境。每一次翻页,都伴随着内心深处对“何为正义”、“何以为人”的重新审视。这种发人深省的力量,是许多流于表面的畅销书所不具备的,它要求读者投入心神,进行深层次的思考与共鸣。

评分强制的人道主义能感知到,但是后帝国好像没怎么说清楚。

评分作者说:我将自己当成一座桥梁,练习弯腰、承担与跨越,因缘际会扮演起连结过去与现在、隐微与清晰、底层与公共之间的研究书写的角色。 她做到了。

评分是本很好的研究,但我还是希望看到更多关于麻风村内部的观察。 “人类社会永远存在以集体之名牺牲个人自由与权益的动机。那么,如何维持两者之间那条红线的位移平衡,是社会必须保持警戒与关注的焦点。而维持警戒的前提应该是:必须认知公共利益与个人自由之间是一场拉锯,辨识当中无可回避的政治理念与社会道德,才可能尽量免除以集体之名为理所当然的公共正当性,伤害个人。即使疫病再起或其他紧急状态出现,若欲对个人自由进行暂时性的约束以保护集体利益,也仍然不该忘却对个人权益的维护,如此才能将牺牲个人所导致的伤害降到最低,也才能避免国家或专业以集体之名滥用权力。”(p473)

评分“對他而言,責任並非負擔,也無關乎道德的驅動力,那是一種在彰顯現實、釐清混沌、照亮黑暗時,自然流露的內在喜悅。”

评分翻阅,结语值得好好读。但前面的材料组织和论述比较松散跳跃,还有比较大的改进空间。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有