具体描述

We tell ourselves stories in order to live.

为了生存,我们讲述。——琼•狄迪恩

————————————

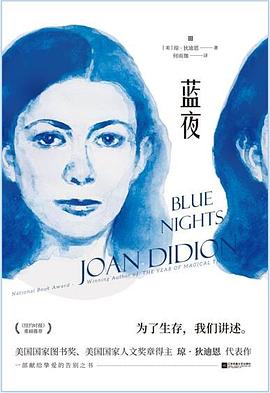

★美国国家图书奖、美国国家人文奖章得主,当代现象级女作家琼•狄迪恩——她在精神上塑造了当代的美国女性!

奥巴马总统亲自为她颁发“国家人文奖章”,称她是“美国政治和文化至为尖锐和值得尊敬的观察家”。她的文字鼓 舞了几代美国女性的思想与精神。

★蒋方舟微博力荐:“她让我知道,真实是抵御逆境最好的方式,能让人在混乱中依然保持清醒。”

★《纽约时报》重磅推荐;《纽约时报》书评人、普利策奖得主角谷美智子力荐的十大好书。

读来令人心碎。这是对失去的热切追索,跟死亡与时间的悲伤斡旋。——《纽约时报》

★《鱼翅与花椒》《当呼吸化为空气》译者何雨珈,历时一年精心译作。“让思绪宣泄,去表达感情,如此大概就是对身边人最好的爱。”

★美国版《我们仨》,《奇想之年》姊妹篇,一本献给挚爱的告别之书。

琼•狄迪恩唯一的女儿因病突然离世,悲痛之余,她以文字记录与女儿的点滴回忆,以此与挚爱道别,获得走出悲伤的力量。她说,我们需要学会接受失去,就像接受偶尔的急流旋涡和每日的潮起潮落。

★图书装帧 “金衣奖”设计师山川操刀,雅致双封,随书赠送波普主题大幅海报。

————————————

蓝夜将尽,夏日已去。

本书是琼•狄迪恩的代表作,为了纪念逝去的女儿,她写就此书。

狄迪恩在书中探寻生与死、情感与自我之间的关联:是否我们从根本上无法互相了解,甚至对彼此一无所知?是否因为我们的不同,使我对你的痛苦甚至离去的预兆置若罔闻?是否即便没有生死的阻隔,我们也不曾真正亲密?

关于失去,关于悲伤,关于幸与不幸,关于婚姻、孩子和记忆,关于人们愿意或不愿面对的一切……她说,我们需要学会接受失去,就像接受偶尔的急流旋涡和每日的潮起潮落。

作者简介

琼•狄迪恩

美国女作家、记者。生于1934年,20世纪60年代步入文坛。她在小说、杂文及剧本写作上都卓有建树,在美国当代文学领域有举足轻重的地位。2005年,琼•狄迪恩获美国国家图书奖。2007年,她又获得了美国国家图书基金会为对美国国家文学做出卓越贡献的作家颁发的年度奖章。2013年,美国政府授予琼•狄迪恩美国国家人文奖章。

主要作品有《蓝夜》《向伯利恒跋涉》《奇想之年》等。

目录信息

读后感

这本薄薄小书的开篇,琼.狄迪恩向我们介绍了什么是“蓝夜”——盛夏将逝的一些黄昏,天光全是幽蓝色的。应该是一年阳光照射地面最长时,才会有蓝夜的景象。“它与光亮消逝恰恰相反,却又敲响光亮消逝的警钟”。像我有时会莫名惧怕雷电劈开天空的景象,可能不是“蓝夜”,自然和...

评分用户评价

学生时代看到“鳏寡孤独”四个字,感受不到背后强烈而又无助的感情存在。读完这本书,又觉得这种感情背后还有一种本可以但却无能为力的遗憾,体现在重复若干次、被标记的、并没有太多逻辑存在的字里行间。关于人生戛然而止这个话题,没有多少人能在开始和停两声喊之间漂亮地退场。女儿在重症监护室呆了二十个月,以母亲停在中央公园的桥下,听着萨克斯的演奏声、凝视褪色的树叶时止不住的眼泪收场。“你也许会觉得,已经没有什么可以失去。然而,在她生命中的每一天,我没有一天不看见她。”the gloaming,蓝夜将尽,天光无多;白夜渐短,归期将至。

评分面对《蓝夜》这本书中至亲的离世,我就会想起杨绛先生的《我们仨》(个人而言,我更推崇《我们仨》,尽管两部书类型不同、内容不一样)。 亲人去世,是留下悲痛和对生死的看法?还是美好回忆和在一起生活过的幸福传承?每个人思考的方向不同,结果和感悟也就不同了。 我曾经有一个乐观积极的好朋友,可惜英年,出了车祸,便再也不能在人世间遇到他了。在看完这本书是,确有感触,确实能让我对于生死的看法有所改观,颇有收获。 不知道是不是翻译的问题(我对翻译一窍不通,或有偏见),我感觉文笔并不是特别突出,可能语言在变化的过程里丢掉了一点原有的美(因为希望此书是更出色的)。

评分不只是悼念女儿,Didian在里面放了很多对名流的回忆,对衰老的感觉,她在里面回顾女儿的一生和自己成年后到老的半生。全书很好地全是了形散神不散,如果要摘录什么句子,几乎不可能脱离前后、上下文,她是一个真的很会写的人。还有,译者真是太棒了,感谢译者。

评分学生时代看到“鳏寡孤独”四个字,感受不到背后强烈而又无助的感情存在。读完这本书,又觉得这种感情背后还有一种本可以但却无能为力的遗憾,体现在重复若干次、被标记的、并没有太多逻辑存在的字里行间。关于人生戛然而止这个话题,没有多少人能在开始和停两声喊之间漂亮地退场。女儿在重症监护室呆了二十个月,以母亲停在中央公园的桥下,听着萨克斯的演奏声、凝视褪色的树叶时止不住的眼泪收场。“你也许会觉得,已经没有什么可以失去。然而,在她生命中的每一天,我没有一天不看见她。”the gloaming,蓝夜将尽,天光无多;白夜渐短,归期将至。

评分不只是悼念女儿,Didian在里面放了很多对名流的回忆,对衰老的感觉,她在里面回顾女儿的一生和自己成年后到老的半生。全书很好地全是了形散神不散,如果要摘录什么句子,几乎不可能脱离前后、上下文,她是一个真的很会写的人。还有,译者真是太棒了,感谢译者。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有