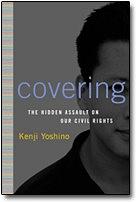

Covering pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

- 社会学

- 同性恋

- 社会

- 性别

- 阶层

- 英文

- 美国

- 民权

- 封面设计

- 视觉艺术

- 书籍装帧

- 设计美学

- 印刷工艺

- 图书装帧

- 艺术表现

- 视觉传达

- 设计灵感

- 创意表达

具体描述

作者简介

吉野贤治,日裔美国人,出柜同性恋者,现任美国纽约大学法学院宪法学教授。曾就读于哈佛(本科,1991)、牛津(硕士,1993)和耶鲁大学(法学博士,1996)。曾就职于耶鲁法学院(1998-2008),并担任副院长(2005-2006)。除了在核心期刊发表多篇文章,还在《洛杉矶时报》、《纽约时报》和《华盛顿邮报》开有专栏;常参与知名电台和电视节目。

目录信息

读后感

我并不会频繁的关注同性恋议题,不过我也能感受到,最近微博对同性恋的态度,比起以前有了微妙的转变。以前大部分反对同性恋的观点,都是“同性恋会败坏社会风气”、“同性恋违反自然规律”、“同性恋是心理变态”。只要具备基本的常识和逻辑,这些观点都不值一驳,现在它们似...

评分我并不会频繁的关注同性恋议题,不过我也能感受到,最近微博对同性恋的态度,比起以前有了微妙的转变。以前大部分反对同性恋的观点,都是“同性恋会败坏社会风气”、“同性恋违反自然规律”、“同性恋是心理变态”。只要具备基本的常识和逻辑,这些观点都不值一驳,现在它们似...

评分关于此书的评论直接参看中国政法大学郭晓飞副教授写的序言即可,虽然郭教授在序言中戏称自己还不如豆瓣青年的水平高,但实际上,他在序言中对本书的内容进行精准的概括,并提出了批评。虽然在我看来,有些批评不大厚道,因为毕竟吉野先生自己在正文最后一段中已经提到了本书观...

评分高中的一天傍晚,11月份吧,离真正的冬天还远,却突然降温。快进教学楼的时候,遇到同班女生S,她穿了一件羽绒服,此时正为怎么进教室而发愁。 S是那种学习刻苦、有些自卑的女生。小学的时候,曾经是我的同桌,那时候她给我的印象是爽朗大方。高中文理分班的时候,我们再度重逢...

评分1、对同性恋群体的矫正、冒充再到掩饰,作者通过详细的案例分析,伴随个人内省式的阐释,逐步将读者带入共同的心灵深处,去面对、思考、反省直到觉醒。由自身同性恋的困惑走到对同性恋群体的认识,进而对亚裔等种族和性别掩饰现象的揭示,到最后认识到法律在对抗不自由现象的局...

用户评价

由个体的生命体验进入话题,本质上是对现存反歧视法的批判,对隐秘的民权困境的突围——揭露少数群体生存的伤疤与超越现有范式的可能:当代美国社会的explosive pluralism使得基于传统群体身份政治之上的法律不能为当代少数群体提供充分的权利救济。核心批判建构于一套以吉野贤治自身体验所抽象出的身份体认过程:conversion→passing→covering。歧视潜藏于一种主流话语对少数文化而非少数群体的攻击之中,于是少数群体不得不cover/同化于主流规范。吉野贤治呼吁一种group-based accommodation model的形成,一种以广泛的自我认同而非割裂的群体政治维系的自我悦纳。

评分从少数群体努力融入(assimilate)主流社会(white, straight, male)出发,结合自身身份Asian-American gay及自己的专业领域法律讲了同性恋群体所经历的三个阶段:conversion therapy,passing和covering. 只可惜作者极力想证明covering这个法则的普适性,但种族、性别、宗教、残疾若只是讲covering和reverse covering的话太过于表象,而且显然作者也驾驭不了这么庞大的话题。但有些观点很不错,如作者觉得activist从gay is good入手要比gay is immutable更明智。整体来说挺值得一读的。

评分Quote. After my colleague finished this story, she noticed my wide open eyes. She asked if I related to the historian. “No”, I said, “I related to the house.” Unquote.

评分Quote. After my colleague finished this story, she noticed my wide open eyes. She asked if I related to the historian. “No”, I said, “I related to the house.” Unquote.

评分Quote. After my colleague finished this story, she noticed my wide open eyes. She asked if I related to the historian. “No”, I said, “I related to the house.” Unquote.

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有