具体描述

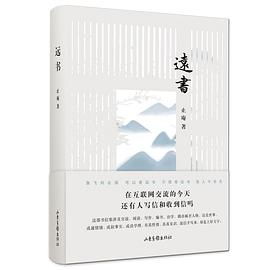

“一个人就是一个世界,对我来说,父亲的世界永远不在了。”

《惜别》之后,止庵再作长序,与读者谈生死体悟。他曾在一个活动上说,惜别,所“惜”的是因“别”而终止的一个人的生活,事业,追求,以及别人与这个人相处的时光。这对于世界来说只是“之一”,对这个人和这段关系来说则是“一”,即全部。而《如面谈》里面,也讲了这回事。

全书分为“思想之什”、 “读书之什”、 “怀人之什及其他”三卷。“思想之什”包括十六篇随笔,讲述对人世、生命的思考,如议论性质的《生死问题》。“ 读书之什”二十篇,侧重对文人、文学的评述,其中张爱玲、鲁迅、周作人、杨绛所占分量较重。“怀人之什及其他”十九篇,是作者对故友亲人的追忆,字里行间充满亲友相处时的温情细节:病重时切磋诗选篇目,瓜豆荫凉里看书作文……这些回忆多很琐碎,却总是实实在在的。

作者简介

止庵

作家,学者。周作人、张爱玲研究者。一九五九年生于北京。出版有《惜别》《周作人传》《樗下读庄》《老子演义》《插花地册子》《神拳考》等二十余部著作,并编订《周作人译文全集》《周作人自编集》《张爱玲全集》等。 做过医生,当过出版社副总编辑,如今是自由恬淡的笔耕者、读书人。

《庄子•德充符》中有云“人莫鉴于流水而鉴于止水,惟止能止众止”,止庵之名便源于此。“‘止’是时时告诫自己要清醒,不嚣张,悠着点;‘庵’是我想象中读书的所在之处——荒凉里那么一个小草棚子而已。”

止庵行文清淡如茶,无喧哗矫饰,落实细节处见其幽微,情感留白处恰当自然,耐人寻味,却不故作高深。止庵的书写带我们重观文字的干净面貌,它立意在寻常日子里,但并不困囿于此,而是直击人心深处的感喟和追问。

目录信息

生死问题

谈疾病

谈温柔

死亡辞典

死者

己所欲

托尔斯泰之死

四十不惑

在韦桑岛

关于关灯

真的研究

善与美合论

回来

卡夫卡与我

读书漫谈

读书续谈

读书之什

无情文章

《心史丛刊》及其他

关于刘半农

沧州前后集

散文家浦江清

再看张

最后一幅画像

《周作人晚期散文选》编后记

《关于鲁迅》编后记

《杨绛散文选集》序

忧思难忘

慢慢读来

老妪解诗

关于贾岛

《沙鸥谈诗》序

《沙鸥谈诗》跋

诗的观念

关于散文诗

反浪漫

普通的生活

怀人之什及其他

最后的日子

《沙鸥诗选》编后记

《樗下随笔》书后

豆棚瓜架

我的哥哥

记若影师

蝌蚪纪念

关于谷林

我的朋友过士行

西施的结局

在死与死之间

谈编书

住在北京

小巷及其他

我与书房

我的笔名

弃猫记

巴黎的咖啡馆

· · · · · · (收起)

读后感

《如面谈》里,我尤其爱《豆棚瓜架》这篇,老师写父亲给丝瓜浇水时的细节,为了使这些家伙长得繁盛,常登凳子上下,把雄花蕊上的花粉沾到雌花蕊上。夏天闷热,他们兄弟姊妹坐在瓜豆荫凉里看书、写诗作文,家里仿佛如《红楼梦》所写是结了一个社似的,他喜好文学,即自此始。 让...

评分读一本书。对于我来说,就是细细的去读一个人的情感。止庵,学者,作家,周作人和张爱玲的研究者,诗人沙鸥之子。我提到沙鸥,是因为《如面谈》的大部分文章都写于沙鸥去世之后,书中也有关于他父亲的诗,父亲的事,关于对生和死的思考。 全书分为“思想之什”16篇、“读书之什...

评分在生与死之间,我们更多地看到的是生,以为生才是希望,其实如果没有“死”的存在,我们也无法对比出“生”的灿烂。活着,本来不易,所以我们要有计划地过好每一天,止庵是我见过最深情的作家,在文字的操作中并没有过多的花哨,只是就事论事,就人论人的真实,不过,我觉得越...

用户评价

可以按图索骥去了解一些更多的人和事

评分止庵的论生死与孔孟老庄以及张爱玲周作人鲁迅。读完不喜欢。

评分总体结构的布局很有趣。首章和末章皆花费大量篇幅去谈论死亡,而在两端的死亡之中,穿插着一部分阅读之乐。谈张的篇幅亦很多,但行文中可窥见作者对生死之重视与张对生死之怜悯,要说二者情感并不相融,甚至是背道而驰,这才真正体现出书之好处,它总归是能容纳、阐述对于相同事件的不同观点,以及对于不同事件的相同观念。可惜作者的诗论令人昏然欲睡,并不怎的艰深,而是过于激情,是爱之深因而演化的罪状出来。如同一枝速燃的蜡烛,迫切化作一摊粘稠的热蜡。

评分对止庵最大的感受,是他,一位合格且克制的真的读书人,非常难得。他写的书功力十足,匠心营造,略有遗憾的是缺少灵气

评分见过作者几次,总是乐呵呵的。也读过他的《惜别》。这本书中,谈生死的文章,写杨绛的文章,写哥哥和过士行的文章,都值得一读。《弃猫记》也好。另外,终于知道了作者笔名的由来。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有