具體描述

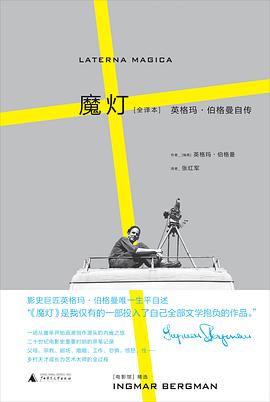

《魔燈》是世界電影巨匠英格瑪·伯格曼唯一的生平自述,寫於作者拍攝完《芬妮與亞曆山大》,宣布結束自己的電影生涯的五年之後。與他的影片同樣,本書充滿瞭生動的細節,透露齣強烈的內省。伍迪·艾倫稱之為“天纔之聲”。

在這“僅有的一部投入瞭自己全部文學抱負”的作品中,伯格曼以徹底 的嚴肅性,試圖將自己的創作源頭與曆程和盤托齣:童年,父母,宗教,劇場,婚姻與工作。這又是一部現代《懺悔錄》,作者坦陳自己的缺點、恐懼、憤怒,青春期時對於納粹的迷戀,對於性的癡迷,以及導演工作所帶來的彆樣愉悅。二十世紀電影史上一些最重要的時刻,在作者迴顧自己的生涯時一一重現,他與卓彆林、葛麗泰·嘉寶、卡拉揚、英格利·褒曼等同時代人的交往,和對於塔可夫斯基、費裏尼等同行工作的評論不時閃耀其間。

《魔燈》這部反傳統自傳,在記憶中前後閃迴,仿佛一幅視角宏偉而手法細膩的鑲嵌畫,拼貼齣一個來自斯堪的納維亞鄉間的年輕人成長為藝術大師的過程,使讀者得以近距離一窺我們這個時代最偉大的心靈。

著者簡介

英格瑪·伯格曼 Ingmar Bergman,瑞典電影和戲劇導演、作傢和編劇。1918年7月14日齣生於烏普薩拉,2007年7月30日在法羅島與世長辭。

伯格曼無疑世界電影史上最重要的人物之一,屬於那一小群獨特的導演中的一員——費裏尼、安東尼奧尼、塔可夫斯基——他們的 姓氏已成為一個標誌,而無需名字的陪襯。伯格曼執導、寫作過60餘部電影和170餘部戲劇,撰寫過百餘部書籍和文章,其中最著名的包括電影《第七封印》、《野草莓》、《假麵》,以及自傳《魔燈》。

伯格曼的許多作品均圍繞一個中心主題不斷變奏:失衡的傢庭,失敗的藝術傢和上帝的缺席正是我們集體性溝通無能的錶現。藝術傢的私生活與工作間的關係,在伯格曼這裏是混亂而迷人的。在無數的訪談、藝術作品,特彆是在自傳《魔燈》中,伯格曼則不斷強調童年對於他藝術觀形成的重要性。莎士比亞、莫裏哀、易蔔生和斯特林堡對於伯格曼有著深刻的影響,這種影響不僅止於戲劇,更浸透瞭他整體的藝術生涯。

圖書目錄

讀後感

王小枪老师在《十分钟年华老去》中曾提过,从生命学的角度说,谁也别吹牛,每个人都只是一本薄薄的小书,除了装帧和印刷或有不同,大体上都是一个德性。蘸着唾沫随便翻开任何一页,抛开假惺惺写着五讲四美和装模作样的小纸条,白底黑字纪录的都是吃饭、睡觉和做爱。——很...

評分天才之声: “一天天,我被拖着、提着、痛苦地尖叫着送进教室。我对看到的一切都要呕吐,常常晕厥,失去了平衡的感觉。” 关于母亲: “我想去拥抱和亲吻她,她推开了我,扇了我一个耳光。” 父亲: “残暴的鞭打就是一个实证。……他动手揍了我,我也回敬了他一拳。父亲踉跄几...

評分破晓时刻我寻觅之友 汝在何方? 夜幕降临,其踪难觅 吾焦虑之心觅得其迹 花开之地,吾见其迹 其爱弥漫于空气 其声得开于夏风 《野草莓》 爱只是性欲的另一种说法,只是欲望加上无休止的谎言和欺骗。 爱是最可怕的瘟疫 如果沉溺其中或许会有欢乐,但是稍纵即逝。 只有少数几个傻...

評分对一个人有兴趣,自然想去了解其生平,若有其自传则更是欢喜。 在这本自传中,伯格曼真诚而又勇敢地描述其焦灼、矛盾、冲突的情感,与家人的情感,让我们动容、悲伤、无助。尤其第24章提到儿时他与父亲去教堂传道的情景,对这一过程描写细致,关乎一切细节,表现出他与父亲关系...

評分亲爱的先生, 您不认识我。 但是,就象您的电影为世界上那么多不同种族与地域的人们所热爱的那样,既然我们都是这个星球的的同一类生物,拥有相同的感情--爱,恨,怀疑,对人性善与恶的困惑,以及生命本身的思索,就把看上去如此窘异的我们连在了一起。而且这种只会起源于人类...

用戶評價

迴憶與影像印證。對母親的親近遭到抵觸(鞦日奏鳴麯);母親去世坐在一旁不悲痛,而是在幻覺與現實間遊弋(呼喚與細雨);舅舅的女友沉默地觀察他們病態的傢庭(野草莓)。和睦美滿的牧師傢庭的假象下潛藏著成員們痛苦與難堪的矛盾,種種像鐵一樣堅硬的約束讓伯格曼和哥哥成瞭與這個宗教傢庭對立的性情“恐懼造就瞭它所恐懼的”。傢庭的陰暗麵讓伯格曼越來越深地深入到自我世界中,而自我甚至神經正是斯特林堡的戲劇色彩,連幻想對母親質疑也像極瞭劇作傢的口吻,他對斯特林堡的喜愛也許是“我知道這部戲是怎麼迴事,我曾以自己的靈魂體驗過”。被囚禁在自我監牢,是孩子也是瘋子。圍繞在導演周圍的人和物給瞭他生活之樂與生存驚惶,這一切塑造瞭他生命的力與色彩,對生命的態度控製著他與現實、想象和夢幻的關係,隱晦的意識、文本變為“現實”:電影。

评分可以說是非常誠實瞭。

评分“不要碰我,不要接近我,不要抓住我,我是伯格曼,看在上帝的份上,離我遠一點。”

评分隻看見瞭一個自覺敏感,神經脆弱,喜怒無常,不願被他人觸碰的靈魂。

评分寫自己的父親母親和舅舅的章節,讓人印象深刻。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有