具体描述

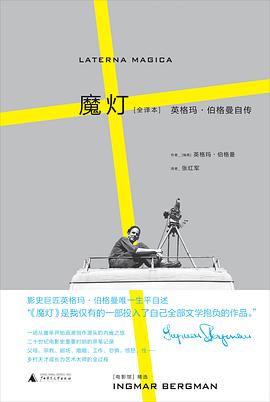

《魔灯》是世界电影巨匠英格玛·伯格曼唯一的生平自述,写于作者拍摄完《芬妮与亚历山大》,宣布结束自己的电影生涯的五年之后。与他的影片同样,本书充满了生动的细节,透露出强烈的内省。伍迪·艾伦称之为“天才之声”。

在这“仅有的一部投入了自己全部文学抱负”的作品中,伯格曼以彻底 的严肃性,试图将自己的创作源头与历程和盘托出:童年,父母,宗教,剧场,婚姻与工作。这又是一部现代《忏悔录》,作者坦陈自己的缺点、恐惧、愤怒,青春期时对于纳粹的迷恋,对于性的痴迷,以及导演工作所带来的别样愉悦。二十世纪电影史上一些最重要的时刻,在作者回顾自己的生涯时一一重现,他与卓别林、葛丽泰·嘉宝、卡拉扬、英格利·褒曼等同时代人的交往,和对于塔可夫斯基、费里尼等同行工作的评论不时闪耀其间。

《魔灯》这部反传统自传,在记忆中前后闪回,仿佛一幅视角宏伟而手法细腻的镶嵌画,拼贴出一个来自斯堪的纳维亚乡间的年轻人成长为艺术大师的过程,使读者得以近距离一窥我们这个时代最伟大的心灵。

作者简介

英格玛·伯格曼 Ingmar Bergman,瑞典电影和戏剧导演、作家和编剧。1918年7月14日出生于乌普萨拉,2007年7月30日在法罗岛与世长辞。

伯格曼无疑世界电影史上最重要的人物之一,属于那一小群独特的导演中的一员——费里尼、安东尼奥尼、塔可夫斯基——他们的 姓氏已成为一个标志,而无需名字的陪衬。伯格曼执导、写作过60余部电影和170余部戏剧,撰写过百余部书籍和文章,其中最著名的包括电影《第七封印》、《野草莓》、《假面》,以及自传《魔灯》。

伯格曼的许多作品均围绕一个中心主题不断变奏:失衡的家庭,失败的艺术家和上帝的缺席正是我们集体性沟通无能的表现。艺术家的私生活与工作间的关系,在伯格曼这里是混乱而迷人的。在无数的访谈、艺术作品,特别是在自传《魔灯》中,伯格曼则不断强调童年对于他艺术观形成的重要性。莎士比亚、莫里哀、易卜生和斯特林堡对于伯格曼有着深刻的影响,这种影响不仅止于戏剧,更浸透了他整体的艺术生涯。

目录信息

读后感

对一个人有兴趣,自然想去了解其生平,若有其自传则更是欢喜。 在这本自传中,伯格曼真诚而又勇敢地描述其焦灼、矛盾、冲突的情感,与家人的情感,让我们动容、悲伤、无助。尤其第24章提到儿时他与父亲去教堂传道的情景,对这一过程描写细致,关乎一切细节,表现出他与父亲关系...

评分母亲去世之后,伯格曼在她的身边坐了几个小时。“直到海德魏格•艾柳诺拉教堂为早祷敲响了钟声,光影在移动,远处传来悠扬的琴声。”这样的时候,这样的光影与声响,他甚至都不感伤,他接下去这么写:“我觉得自己不是在悲痛中,我正在思考,我正在观察自己,正在扮演一个角...

评分在Eleni Karaindrou给安哲罗普洛斯的配乐中,我合上《魔灯》,写下这个标题。合上书页,我头一件想做的事情竟然是找出随身听打开《永恒的一日》的配乐来听,忽然觉得只有这份音乐足以配得上伯格曼给我带来的此刻的心境。 也许都来自欧洲麽,也许是南欧热带的旖旎此...

评分亲爱的先生, 您不认识我。 但是,就象您的电影为世界上那么多不同种族与地域的人们所热爱的那样,既然我们都是这个星球的的同一类生物,拥有相同的感情--爱,恨,怀疑,对人性善与恶的困惑,以及生命本身的思索,就把看上去如此窘异的我们连在了一起。而且这种只会起源于人类...

评分对一个人有兴趣,自然想去了解其生平,若有其自传则更是欢喜。 在这本自传中,伯格曼真诚而又勇敢地描述其焦灼、矛盾、冲突的情感,与家人的情感,让我们动容、悲伤、无助。尤其第24章提到儿时他与父亲去教堂传道的情景,对这一过程描写细致,关乎一切细节,表现出他与父亲关系...

用户评价

我必须承认,这本书的开头差点让我放弃。开篇用了大量的篇幅来描述一个极其冗长的前史背景,各种家族关系、历史遗留问题,像潮水一样涌来,让人眼花缭乱,几乎找不到切入点。我甚至怀疑作者是不是在写一部历史教科书而不是小说。但是,如果能撑过那段“热身期”,接下来的体验将是豁然开朗的惊喜。一旦情节真正进入主线,那种信息量的爆炸和逻辑链条的紧密衔接,会让人产生一种“原来如此”的巨大满足感。这种叙事策略非常大胆,它要求读者从一开始就保持高度专注,将自己沉浸到那个复杂的世界观中去。它考验的不是读者的情绪反应,而是其逻辑分析能力和信息整合能力。我感觉自己像是在破解一个巨大的密码,每当解开一个小节,整个故事的宏大图景就更清晰一分。这是一部需要“做功课”才能真正欣赏的作品,但回报绝对是值得的。

评分这本厚重的书,光是翻开它,就仿佛能闻到一股陈旧的纸张和墨水的味道,让人不禁心生敬畏。故事的展开极其缓慢,犹如一位年迈的智者,不急不躁地铺陈着他漫长一生的见闻。作者似乎并不热衷于制造惊心动魄的情节高潮,反而更专注于对人物内心世界的细致入微的刻画。主角的每一次犹豫,每一个眼神的闪烁,都被笔墨细细描摹,仿佛能透过文字直接触碰到他灵魂深处的挣扎与渴望。我尤其欣赏作者对于环境描写的功力,无论是熙攘的市井,还是寂寥的古堡,那些场景的构建都极具画面感,让人仿佛身临其境,甚至能感受到微风拂面的触感和远方传来的模糊声响。然而,这种沉静也带来了一定的阅读门槛,对于习惯了快节奏叙事的人来说,可能会觉得有些晦涩难懂,需要极大的耐心去品味那些潜藏在字里行间的哲思。总的来说,这是一部需要静下心来,慢慢咀嚼才能体会其韵味的佳作,它不是用来消遣的快餐,而是值得反复研读的艺术品。

评分这本书的语言风格,简直是一场盛大的文字烟火。如果说很多作家是在“讲述”故事,那么这位作者更像是在“构建”一个世界,用词之华丽,句式之复杂,简直令人叹为观止。他似乎拥有一个取之不尽的词汇宝库,能够将最寻常的景物,通过一番雕琢,瞬间提升到史诗般的境界。尤其是在描绘情感爆发的段落,那种排比、拟人、典故的密集运用,读起来酣畅淋漓,充满了一种古典的张力和现代的张力交织的奇妙体验。我甚至会忍不住停下来,反复诵读某些句子,去揣摩其中每一个词语的精确落点和带来的微妙韵味。当然,这种极致的文采也带来了一个挑战——阅读流畅性偶尔会被打断。有时,为了理解一个极其复杂的长句,我不得不回溯好几遍,这对于追求情节推进的读者来说,可能会略显负担。但对于喜爱文字本身美感的读者来说,这无疑是一场文学的饕餮盛宴。

评分读完这本书,我有一种说不出的压抑感,但这种压抑并非源于情节的悲惨,而是来自作者那近乎冷酷的现实主义笔触。他毫不留情地撕开了社会光鲜外表下的那些阴暗褶皱,将人性的自私、伪善以及环境对个体的无情裹挟展现得淋漓尽致。书中几乎没有传统意义上的“好人”,每个人物都在自己的局限和欲望中挣扎浮沉,他们的选择往往充满了灰色地带,让人难以简单地用对错来评判。叙事结构非常独特,采用了多线索交织的方式,起初看起来有些混乱,各个角色的命运似乎毫无关联,但随着阅读的深入,你会惊叹于作者如何将这些看似散乱的线头,最终编织成一张巨大而精密的网,揭示出宿命般的关联。这种高超的布局能力,让人不得不佩服。唯一的遗憾是,这种对“真实”近乎偏执的追求,使得故事的基调过于沉重,读完后需要很长时间才能从那种氛围中抽离出来,需要读者有一定的心理准备。

评分这本书的魅力,在于它对“记忆”和“时间”这两个抽象概念的具象化处理。作者没有采用线性的时间轴来叙事,而是像打碎了一面镜子,将不同时空碎片散落在全书之中。你永远不知道下一章会把你带回到主角的童年,还是闪回到一个关键事件的十年之后。这种非线性的叙事手法,极大地增强了故事的悬疑感和宿命感。每一次时间跳跃,都像是被强行塞入了一个新的谜团,迫使读者去重新校准自己对事件的理解。更绝妙的是,作者通过不同人物对同一事件的回忆偏差,展现了记忆的不可靠性和主观性,让人开始质疑自己所读到的一切真实性。这种结构上的创新,使得阅读过程充满了探索欲和不安感。它不像传统小说那样给你一个明确的答案,而是抛给你一堆碎片,让你自己去拼凑那个“真相”,这种互动的过程,才是这本书最吸引人的地方。

评分十年多了,读老版时的感觉还在。成就伯格曼每部影片的诸多细节(情感、家庭、宗教、童年)在这本赤裸真诚的自传里都能一一找到。没有完美的人的存在,艺术家有时更是矛盾的几何体,道德面前他们自愿变成废物。读书、编排戏剧、写剧本、拍摄电影不过是他自我治疗的方式。外:《伯格曼论电影》何时再版?

评分不畏暴露伤口,不惧重重困难,所有内心的暗黑隐秘,在巨蟹式的狡黠和诚实中得到完美释放;一个终生困惑于家庭关系的情场浪荡儿,以自小养成的莫里哀戏剧式的谎言,成功将自己沉溺于想象,在众多复杂关系中滋养酝酿了大量艺术作品的产生,爱情和戏剧在他生命中的不可或缺,“爱是人生中最好的部分”;一个对死亡有着无限恐惧的孩子,梦境与现实的颠倒和融合,家族的印记深深镌刻在基因里,他永远无法挣脱的噩梦;非线性结构,具体事件与心理意识的交融,文笔极赞,无论是作为伯格曼资料参考,还是电影/戏剧随笔,抑或人生感悟散文,都极有裨益,十年后重读依然感慨,魔灯明灭一个甲子的时光中。

评分写自己的父亲母亲和舅舅的章节,让人印象深刻。

评分电影导演分三等,拍性、人性、神性。好多人还没把性琢磨明白,就以为自己是神了。伯格曼不是,世间能拍出神性者寥寥,他还总忏悔自己不是人。

评分不仅看不懂伯格曼的电影,现在就连伯格曼的自传都快要看不懂了。。。。这种梦境一般的非线性叙事方式,对于想通过读自传来了解伯格曼生平的朋友实在太不友好了。不过贵在坦诚,伯格曼真的跟写忏悔录一样暴露自己的内心,剖析自己的童年,直面痛苦和黑暗。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有