具体描述

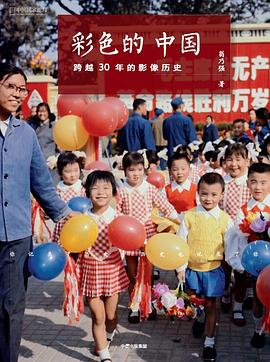

本书是从翁乃强数以万计的反转片、彩色负片和黑白底片中精心挑选了445张作品,其中有70多张原底已被中国国家博物馆收藏。照片的拍摄时间从1964年到1995年,横跨几个不同时代,聚焦于巨变年代中普通人的生活状态与生产场景。摄影者选取了被很多摄影家忽略的细节与生活琐事,并逐渐在拍摄中摸索出一套特别的观看之道。透过这些鲜活的照片,一张张活生生的面孔从历史深处浮现出来,我们得以用极其罕见的彩色视野近距离观看那个年代人们的喜怒哀乐。青年时代的翁乃强和他的摄影告诉我们:历史并不只是冷冰冰的数字和年表,而是充满色彩和情感的个体故事。对于摄影,他只有这样一个质朴的理想:做时代的记录者。

作者简介

目录信息

推荐序 相知五十年 方学辉

章甲 时代面庞 大同年代的生活和工作

章乙 舞台中央 北京和天安门的故事

章丙 人物记忆 文艺的新生

翁乃强访谈

· · · · · · (收起)

读后感

对于那个时代的了解除了历史书大部分是从老一辈人和父母口中听的,那时候人们心都比较齐,没有太多的花花肠子,大集体的生活人们也是其乐融融,那个时代人们生活艰苦程度是我们这代人无法想象的,有的吃不饱,有的穿不暖,我一直想不明白那时候土地比现在多,为什么粮食不够吃...

评分由中国国家地理授权,中信出版集团出版的这本《彩色的中国》没有让人失望,非常感谢翁乃强先生运用他手中的相机,给我们还原了离我们并不久远的,那样一个特殊时代的真实场景。如此生动,如此真实,既不乏生活气息,又带有非常鲜明的时代感。445张作品,从1964年到1995年,时间...

评分1 作者是个印尼归侨。是用画意派的方法,对于中国文革前后进行各行各业的记录。乏善可陈。 虽说彩色好像提示我们那时候的岁月也是多姿多彩的。但他的照片没有问题意识,深入不到那个年代的骨髓里,说你记录了历史,历史也记住了你,但那时候的历史到底是什么样的呢?不自觉的接...

评分 评分作为一个80后,小时候听爸爸妈妈讲述他们那个时候的故事时,最深的印象就是:严肃、紧张、刻板,与现代生活的多彩、活跃似乎无所关联。也因为那些小时候看过的黑白电影和类似《孽债》这样的悲情影视剧,总觉得那个吃不饱穿不暖一不小心就挨斗的年代,色彩就是黑白灰。可是,看...

用户评价

总的来说,这本书更像是一部为“知道分子”准备的工具书,而不是一本为“普通读者”准备的消遣品。我本以为它会带来一种感官上的愉悦和对中国多样性的一种直观感受,但最终收获的,是大量的、需要反复咀嚼才能消化的理论和历史框架。我甚至怀疑,这本书的“彩色”二字,是否更多的是一种修辞手法,用来暗示某种复杂、多面、充满矛盾的社会现实,而不是真正指向视觉上的丰富多彩。如果我的目的只是想了解一些关于中国文化和社会的深层结构,并且有足够的耐心去啃读那些佶屈聱牙的文字,那么这本书或许是值得一读的。但对于我个人而言,阅读的终极目的,是寻求一种精神上的放松和愉悦。这本书提供的更多是智力上的挑战和信息量的灌输,而非心灵上的慰藉。所以,我会在书架的某个角落给它留个位置,作为一份沉甸甸的“参考资料”,但绝不会是那本我会随手拿起,在咖啡馆里享受阳光时翻阅的“好伙伴”。它的重量,不仅仅在于纸张本身,更在于它所承载的那些厚重的学术负担。

评分我必须承认,这本书在资料的详实性上做得非常出色,这一点毋庸置疑。那些引用的数据、图表和参考文献,如果你是需要进行严肃研究的学者,这本书无疑是一座宝库。它对某些议题的论证深度和广度,是普通读物难以企及的。但是,这种“全面性”和“严谨性”,却成了它在休闲阅读领域的最大障碍。它像是把所有的食材都提前处理好,摆在了桌面上,告诉你要做出多么营养均衡的一餐,但却忘了把“烹饪”的乐趣留给读者。我期待的是经过精心调味、富有层次感的美食,而不是一堆摆放整齐但生冷的原材料。例如,在描述某个文化现象时,作者会不厌其烦地列举出所有相关的学术流派和支持、反对的观点,这固然严谨,却也极大地稀释了信息的冲击力。我更希望作者能像一位高明的导游,挑选出最精华、最引人入胜的几条路线,用生动有趣的语言把我带进去,而不是给我一张事无巨细的地图,让我自己去辨别方向。这种处理方式让阅读变成了一种知识的吸收,而非乐趣的享受。

评分这本书的结构安排也让我感到有些困惑,它似乎更倾向于一种宏观、自上而下的视角,缺少了那种扎根于个体生命经验的微观叙事。我总觉得,一个国家或一个民族的“彩色”,最终还是要体现在具体的人身上,体现在那些家长里短、柴米油盐的细节之中。比如,一个老铁匠手中锤炼出的火花,一个乡村教师在昏黄灯光下批改作业的侧影,或者一个年轻人在大城市为梦想打拼时的迷茫与坚定。这些瞬间,才是构成一个社会最真实的色彩光谱。而这本书里,似乎更多的是对抽象概念的探讨,对宏大历史节点的标记,对于“人民”这个群体的描述,也常常是作为一个整体被提及,而不是一个个鲜活的个体。这使得阅读过程缺乏了一种人情味和共鸣感。我常常在想,如果能加入一些人物访谈的片段,或者描绘一些具体小人物的命运起伏,哪怕只是一两页的生动描写,都会让整本书的质感提升一个档次。现在读起来,就像是在看一张非常清晰但缺乏温度的卫星地图,虽然信息量巨大,但总感觉缺少了脚踏实地的触感,缺少了那种能让我将心神完全代入其中的“故事性”。

评分这本书,说实话,刚拿到手的时候我还有点期待,毕竟“彩色”这个词听起来就充满了活力和希望。我以为会是一本关于中国各地风土人情、自然景观的视觉盛宴,那种能让人沉浸其中的旅行日志或者摄影集。我设想着扉页上会有青海湖的湛蓝,西藏雪山的纯净,江南水乡的烟雨朦胧,还有北方沙漠的壮阔金黄。毕竟,中国地域辽阔,色彩的层次和变化是无穷无尽的,光是想到那些不同季节、不同民族服饰所展现出的斑斓,心里就充满了对“彩色”的想象。然而,当我翻开第一页,那种预期的画面感并没有立刻出现。它更像是一本……嗯,怎么说呢,一本严肃的、侧重于文字叙述的学术性读物,或者说,是一本侧重于历史脉络和社会观察的深度分析报告。它探讨的“彩色”似乎并非指物理意义上的五光十色,而更像是一种隐喻,一种对特定时代背景下社会现象、文化思潮的抽象描绘。这让我略感意外,也让我的阅读体验从一开始的轻松愉悦,转变成了一种需要集中精神去理解和消化的状态。我对那些宏大的历史叙事和复杂的社会结构分析不感兴趣,我更偏爱那种直观的美感冲击,那种无需过多解读就能被感官直接捕捉到的“色彩”。所以,这本书在满足我最初对“视觉冲击”的期待上,着实是打了一个折扣的。我本来期待的是一场视觉的狂欢,结果却走进了一个需要细细品读的文献室。

评分坦白讲,这本书的行文风格对我来说,简直是一场文字的迷宫。它似乎非常热衷于使用那些结构复杂、层层递进的长句,每一个句子都像是一道精密的数学公式,里面塞满了各种从句和限定词。我必须得放慢速度,甚至需要时不时地停下来,在脑子里重新梳理一遍作者的逻辑链条,才能勉强跟上他的思路。我猜想作者的学术背景应该非常深厚,他引经据典的范围之广,涉及的领域之多,让人咋舌。从古典文学的晦涩段落,跳跃到近现代的经济政策解读,再到一些特定地域的文化符号分析,知识点的密度高得让人喘不过气。我原本想找一本可以放松心情,随便翻翻就能了解点新知识的读物,毕竟生活压力已经够大了,阅读不应该成为另一种负担。但这本书的要求太高了,它似乎在无形中对读者设下了一个门槛,只有那些对中国特定历史时期或社会学理论有深入了解的人,才能真正地驾轻就熟。对于像我这样,只想从书本中寻找一点点慰藉和感官愉悦的普通读者来说,这种阅读体验无疑是枯燥且具有挑战性的。我更喜欢那种语言平易近人,能像老朋友聊天一样娓娓道来的叙事方式,而不是这种充满学术腔调的“高屋建瓴”。

评分【201826】

评分第一次阅读摄影集,还是关于中国历史的,445张照片中很多都给我深刻的印象,其中“毛泽东”号和“宝书台”的照片印象最深,感受到那个年代大搞个人崇拜的杀伤力。全书分为三章,第一章内容很丰富,都是展现普通民众和知青的日常工作和生活,特别淳朴的气息,每个人物的笑容都那么自然和感人。第二章是专门展现北京和天安门的故事,看完后特别想去北京。第三章选取了一些名人,画家那些的大多不认识,这一章我觉得一般。总体说来是本不错的摄影作品,六七十年代的彩色反转片,别有一番味道。2017.3.21

评分80岁的印尼华侨翁乃强跨越20世纪50-70年代的中国摄影,与如今充满个人意识和观念的“当代艺术摄影”不同的是,那些那时带有强烈政治符号的彩色照片现在看来有点荒诞,但却又那么现实,是一个时代政治美学的延伸。 那山呼海啸般的呼喊声,一片片绿色的军装,亢奋的脸庞,安静的小城,广阔的田野,飞驰的自行车,灿烂质朴的笑容......我很幸运出生在这些政治记号还没有消退掉的88年,那些承载着梦幻现实感的彩色照片,触摸到历史时代的黑白照片,不就是我们父母辈的养成纪录片嘛。

评分好的人文摄影一定要能记录这个时代,这本书60年代是什么主题?是“劳动”,正是因为一代又一代的人们的劳动,才有了我们现在的生活,70年代是什么主题?是“生活”,女人们服装不再是单色的,而是有了条纹有了波点,男人们也不再是清一色或深或浅的中山装,80年代是什么主题?是“发展”,是活禽买卖不需再等到过年,是改革的春风吹过古老的中国大地,我喜欢这些年代里的中国,不知道书里的孩子们现在都长成了什么样子,不知道现在的我们能被记录下来的是什么呢?楼越来越高,车越来越多,人们的笑容却不再那么的生动,日益发展的中国在我们心里留下了什么?我不知道,当我老的时候如果看到记录我们这段时间的影像,心里是否有共鸣和安慰呢(打三星是因为字太小,近视眼看的累死了,书里有黄永玉和杨丽萍的几十年前的照片,算是惊喜啦)

评分恕我直言 摄影师最重要的那张作品用一个两寸大的照片来显示 真的相当不厚道 另外和同时代的李振盛的作品相比 李老师的作品真的要棒很多啊 构图想法之类都更胜一筹 。不过翁老师拍摄的北京城生活场景我还是喜欢的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有