具體描述

作傢梁鴻在其生命睏頓匱乏之時,重返故鄉,探訪梁莊生活內部的駁雜與豐沛,敘述梁莊生命個體的遷徙與流轉。前後曆時五年,鑄就《中國在梁莊》與《齣梁莊記》,關於每個人都在淪陷的故鄉,關於每個流落在外的異鄉人,關於早已隱沒在時間長河中的溫柔與哀痛。本次率先齣發的是《齣梁莊記》,《齣梁莊記》是作傢梁鴻繼《中國在梁莊》之後集中書寫離開梁莊去外地打工的父老鄉親生存狀態的非虛構作品。此書由梁鴻探訪10餘座省市、400餘位打工者,以200萬字圖文資料整理撰寫而成,是“梁莊”範本至關重要的組成部分,是當代中國最細節的觀察。

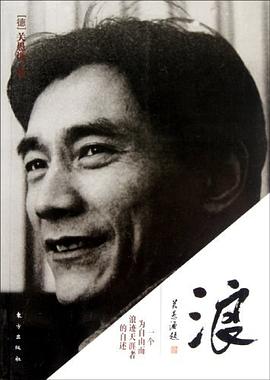

著者簡介

梁鴻,文學博士,中國人民大學文學院教授。緻力於中國現當代文學研究,鄉土文學與鄉土中國關係研究。著有文學代錶作《齣梁莊記》《中國在梁莊》《神聖傢族》等;學術著作《黃花苔與皂角樹——中原五作傢論》《新啓濛話語建構:〈受活〉與1990年代以來的文學與社會》《外省筆記:20世紀河南文學》《“靈光”的消逝:當代文學敘事美學的嬗變》等。曾獲第十一屆華語文學傳媒大奬“年度散文傢”、首屆青年作傢以及《南方人物周刊》2013年度“中國嬌子青年領袖”等。

圖書目錄

閑話

離開梁莊

第二章 西安

德仁寨

流轉

搶劫

打架

小天使

人傢不要咱

作假

羞恥

第三章 南陽

葬禮

房簷滴水窩窩照

算命者

傳統

小海的傳說

入夥

傳銷

第四章 內濛古

河南校油泵

白牙

恩怨

扯秧子

相親

第五章 北京

體麵

圍牆

河南村

打官司

院子裏有棵樹

韆萬富翁

保安

第六章 鄭州

“機器”人

“孤獨癥患者”

鳳凰男

狐狸精

第七章 南方

我不是深圳人

電話推銷員

每扇門後麵都是工廠

乾事業

九歲的打工者

歸零

眼球齣來瞭

第八章 青島

小柱

氰化物

幽靈

2000:1的1

反抗

無名之死

四十歲的“老太婆”

這村落裏最後的房屋 378

第九章 梁莊的春節

“老黨委”

勾國臣告河神

黑女兒

後 記

附 錄 書中主要人物

· · · · · · (收起)

讀後感

这是《中国在梁庄》的姊妹篇,作者继前几年回村潜行几个月后,为了新书又在老父亲带头之下南北西东奔袭各地,深度访问(甚至可以说是一同体验生活)了几十位在外打工的梁庄人,全方位讲述了梁庄外出务工闯天下的这个群体的故事。 这些曾经年轻或正年轻的梁庄人,几十年逐渐成...

評分梁鸿的《出梁庄记》,原本叫“梁庄在中国”。这两个名字各有其特点,后者是沿承其前作《中国在梁庄》,继写梁庄的留守群落之后,再写梁庄分散在全国各地的外出务工者,是有“梁庄在中国”之谓;而“出梁庄记”,显然仿《旧约》中“出埃及记”,淳朴的乡民亦要去“寻找奶与蜜...

評分我是在执勤休息的时候读这本书的。 那时候车统一停在天府广场的打的“伟人”塑像后面,所有人被分成四班,轮换着站岗,一次一个半小时。轮四班,我大学时候打篮球伤过左脚,一天站下来,腿都麻了,左腿还疼。 休息的时候我就在车里读这本书,当时天气阴郁,心里也很堵得慌,2G...

評分用梁鸿自己的话说,《出梁庄记》的基调是压抑的:从开头到结尾,书中充斥着各种各样的死亡。 死亡带给人的震撼是毋庸赘言的,但更令人揪心的,是那些依然活着的人们。 在中国的土地上,人只分为两种:已故者和幸存者。若说两种人有什么共同点,那就是他们都同样...

評分不管是梁鸿的《出梁庄记》还是王小妮的《1966年》,都深深刻画了一个时代的无奈,或者说是作为一个小人物的无奈、无助、渺小。描写没有华丽的词藻,但却是那么直入人心。这个春天注定不平静。 当今社会的我们依然能从中看到自己的影子。描述是真实的,也是残忍的。

用戶評價

隻是冷靜的記錄,讓讀者自己去思考。一部分人先進城瞭富起來瞭,就設置製度把城圍起來不然後來者進入瞭,但又需要你來服務,服務完瞭就請離開,這樣階級分層的鴻溝就拉開瞭,護城河外的聲音是不值得被聆聽的

评分天地不仁以萬物為芻狗。最近無意間看瞭很多關於底層的作品,有魔幻現實主義的《北京摺疊》和《燕尾蝶》,而這是一本紀實題材的書。讀的過程,有開始的壓抑、悲涼、無奈,到後麵的感同身受,這不就是我們一傢人的際遇嘛?!從高二起跟隨爸媽從故鄉到異鄉,為瞭生計爸媽起早貪黑,租住的房子雖然沒梁鴻目睹的不堪,但也不像個傢。他們都一樣,城市的後來者,最大的共鳴就是,融入不瞭城市,找不到位置,想傢迴不瞭傢。而他們的下一代,同樣也找不到歸屬感。從物質經濟社會過渡到知識經濟社會,轉型的代價,也是階層的分化。研究曆史,我發覺,兩韆多年來,有些比如民生、階級、貧富差距問題始終未待解決。結閤種種,讀到後來,我反而釋然坦然許多,不知道是好還是壞。“生命就像一盒巧剋力,結果往往齣人意料。”

评分這是看的第三本梁莊,真的太喜歡梁鴻寫的梁莊瞭。但這本不如之前看的幾本有意思。

评分比讀《中國在梁莊》的時候的心情要更加沉重。如果說上部為我們展示瞭農村的現狀,這一部中則讓我真切得感受到從農村走齣的“農民工”的生存狀況,大多都活得很纍,身體纍,心也纍。居無定所,傢人分離,沒有話語權,被壓迫,被欺負,環境惡劣等等,讓人心寒。可更可悲的是,他們沒有選擇。

评分再寫實的作品也敵不過荒誕的生活

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有