具体描述

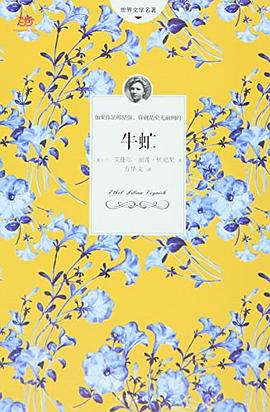

主人公亚瑟出生在意大利富商家,是富商后妻与神父蒙太尼里的私生子。亚瑟受异母兄嫂的歧视,却不知道真相。亚瑟崇敬蒙太尼里神父,把他当作良师慈父。当时意大利正遭到奥地利的侵略,亚瑟决定参与青年意大利党争取民族独立事业。蒙太尼里调走后,新神父卡迪诱骗亚瑟,使他在忏悔中透露了他们的行动和战友们的名字,他连同战友一起被捕入狱。女友詹玛误以为亚瑟告密,打了他耳光。同时亚瑟得知自己竟然是私生子,陷入极度痛苦中,于是流亡南美洲。

十三年后,他重回意大利,已经成为一个坚定不移的革命者,文武双全的“牛虻”。一次行动中,他被捕入狱。蒙太尼里企图以父子之情和放弃主教位置的条件劝他归降;牛虻则企图以自己的悲惨经历,让蒙太尼里在上帝与儿子之间做出抉择。但他们谁都不肯放弃自己的信仰。最终,牛虻就义,蒙太尼里也痛苦得精神失常,死于非命。

书中亚瑟坚定的意志让人震撼并感动。亚瑟和生父蒙太里尼复杂的亲情纠葛、亚瑟和少年女友詹玛的曲折爱情,读来回味无穷。

作者简介

艾捷尔丽莲伏尼契

(1864—1960),爱尔兰著名女作家。英国数学家乔治布尔的第五个女儿,幼年丧父,家境贫困。1885年毕业于柏林音乐学院,后曾在俄国圣彼得堡居住了两年,她在俄国期间认识了很多革命团体,回到伦敦后,接触了不少流亡伦敦的俄、意革命者,如恩格斯、赫尔岑、普列汉诺夫、马克思的大女儿艾琳娜等,被革命者的献身精神深深震动,为此写出《牛虻》这部反映他们斗争生活的著名作品。

她还著有《杰克·雷蒙》《奥利芙·雷瑟姆》《中断了的友谊》等。

目录信息

第一章/002

第二章/010

第三章/019

第四章/026

第五章/035

第六章/041

第七章/053

第二篇 / 067

第一章/068

第二章/079

第三章/092

第四章/101

第五章/109

第六章/118

第七章/127

第八章/135

第九章/150

第十章/163

第十一章/172

第三篇 / 189

第一章/190

第二章/204

第三章/214

第四章/223

第五章/234

第六章/240

第七章/256

第八章/264

尾声/275

· · · · · · (收起)

读后感

初识牛虻是在高中,从来为看“闲书”而内疚的我一下子就找到了看此书的理由:我要受革命主义教育! 曾经在刘心武的一篇小说《班主任》中闻听过牛虻在文化大革命中被打为资本主义毒草,仅因为小说中有毒害青少年的恋爱情节。在我看来,小说中的恋爱情节比起革命主义精神来...

评分亚瑟死了,亚瑟到底死了。 将书远远扔开,五秒后,又走过去弯腰捡起。治疗眼睛干涩的好东西并非只有新乐敦。 虽然当初仅仅是因为看见难得装帧符合口味的伏尼契; 虽然明明是因为无聊一上来就直接翻过结尾的,明明早就听见了枪声。 但,一页一页的走过亚瑟,走过波拉,走过...

评分 评分 评分和刘小枫一样,我从来也不觉得牛虻是一本革命小说,所以每每有人把它和那本炼钢的扯在一起,我都觉得挺搞笑。 第一次看这本书,是初中一次期中考试前夜。那时候有考前晚上必看漫画的古怪习惯,好像这样就会考得比较好似的。不巧机器猫借出去了,就顺手抓了这本来看。结果被深...

用户评价

十几年前,初中时逛新华书店时看到过这本书,现在才读。。。 被信任的人欺骗、坚持的信仰背叛、爱的人冤枉,导致价值观、世界观、信仰的崩塌。革命至始至终都是在放弃性命的前提下,为了一个目标所有一切都不是事儿。。。

评分读到大半的时候觉得很一般,倒是最后的部分让小说骤然升华了。别误会,我不是因为革命激情觉得升华,而是小说展现的感情远比宣传中的革命激情要复杂。亚瑟对蒙太里尼是充满爱意的,尽管蒙太里尼有欺骗,但是亚瑟的爱是极度真挚的。至于蒙太里尼,没错,他是主教,他是教会的代表,但对这些他也没有什么可以选择的。他的一生唯一的过错是与葛拉迪丝的私情(或许为世俗不容,但是恰恰也是真实的人性),从而生下了亚瑟。但是这位主教对亚瑟是真爱。这位主教事实上品德高尚,他反对暴力反对酷刑的信念与努力是真实的。是的,他是同意了亚瑟的死刑,但这不能归为是教会的残暴与他个人的残忍。站在他的角度,一边是真诚地信仰一生的上帝,一边是毕生挚爱的儿子,实在是无解的难题。当小说写出了人的复杂与困境,那就是很不错的了。记得要读全译本。此本不错。

评分为了祖国投身革命,至死不渝!读过之后想起了《钢铁是怎样炼成的》这部书,主人公坚韧不拔,百折不挠的精神,正是现在缺失的精神

评分读出了对宗教的巨大讽刺,不过这种题材和口吻我还是不太喜欢。

评分我是一只牛虻,幸福欢畅,不管是活着,还是已死亡。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有