具体描述

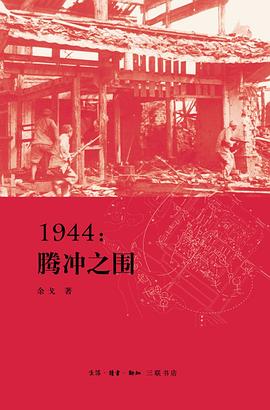

《1944:松山战役笔记》的后续之作。是一部关于我国抗日战争史上难得的取得全胜的攻坚战的微观战史。

全书以海峡两岸和日本、美国的各种战斗详报、地方史志、新闻通讯、战地电文、“三亲者”回忆等材料为基础,相互参证,详加辨析,以逐日甚至逐小时的密度,生动描画出和平时代的人们无法想象的艰辛、繁难、曲折、残酷的战争图景,读者藉此可以了解“八年抗战”短短四字中所包蕴的一切,重新理解“艰苦卓绝”的血肉意义,明白无数前辈付出了怎样“轻易”而伟大的牺牲,才为中国“搏得”大国地位奠定基础。

推荐词:

滇西,只不过是中国抗日大战场的一小隅,但在作者显微镜般的史眼之下,竟展现出如此波澜壮阔、令人心惊的图景,直叹历史因书写而得“再造”!中国历史,特别需要这样严谨精致的叙事作品,以忠勇将士之血肉铸就的战争史尤其需要与之相称的巨笔浓墨。作者余戈以后辈军人的庄重与虔诚,化刀剑为斧凿,镌刻并树立起了一座厚重的方尖碑,以此告慰历史、告慰民族、告慰牺牲者!佩甚!敬甚!

——复旦大学历史系教授 钱文忠

此书是余戈继《1944:松山战役笔记》之后,酝酿许久、孜孜以求,在他的滇西战役三部曲写作上的又一可喜“突围”之作。其史学之意义在通过对当年真实氛围的追寻,唤醒我们已经麻木的知觉,换来更有价值的反思。余戈不惜以十年代价,弄清尘封的一个个微观细节所构成的残酷真相,以其心血为抗战史重写树立了标杆。当今浮躁时代,仅此意志,就须要我们向它致敬的了。

——《三联生活周刊》主编 朱伟

作者简介

余戈 1968年7月出生,在陕西、甘肃、云南等地乡村、军营度过童年和少年时代。1985年考入军校从军,曾在部队任雷达技师、宣传干事。1994年调入解放军出版社,现为《军营文化天地》杂志主编、副编审。2000年起,业余时间收藏抗战文物、研究抗战史,从技术、战术、军人生存方式等军事文化视角,进行“微观战史”的写作。已出版《1944:松山战役笔记》,获国家图书馆第六届文津图书奖、第三届中华优秀出版物奖图书提名奖。

目录信息

第1章 腾冲陷寇

第2章 预2师挺进腾冲(1942年5月10日至25日)

第3章 围攻橄榄寨(5月25日至6月14日)

第4章 随军抗日县政府(6月5日至7月初)

第5章 腾南战事:土司区的抗战(7月7日至9月12日)

第6章 九一八反“扫荡”(9月13日至10月26日)

第7章 反第一至二期“讨伐”(1943年2月至3月15日)

超链接1:“茶里游击队”暨谢晋生事略

第8章 36师接替预2师游击(暨反第三期“讨伐”)(5月8日至8月)

第9章 田岛诱降张问德(暨日军酝酿“甲号讨伐”)(9月11日至10月13日)

超链接2:日军在腾冲的军政统治——暨日军行政班本部长田岛寿嗣事略

第10章 反“甲号讨伐”(10月13日至11月末)

第11章 全域沦陷后的腾冲敌情

超链接3:腾冲游击时期的情报战

第12章 大战来临直前的腾冲

中部 海拔最高的战场

反攻战前绸缪

第13章 攻击命令下达(1944年4月19日至26日)

超链接4:54军与53军概况

第14章 同日,敌我两军召开战前会议(5月5日至10日)

超链接5:怒江与高黎贡山

第一阶段作战

第15章 渡河攻击(5月10日至11日)

第16章 198师攻击小横沟、灰坡(5月12日至20日)

第17章 36师出击大尖山、唐习山受挫(5月12日至14日)

第18章 593袭占桥头、马面关(5月13日至19日)

第19章 左翼军奉令出击,54军调整态势(5月16日至23日)

第20章 53军续攻大塘子(5月14日至22日)

第21章 松井部队反击红木树(5月11日至30日)

第22章 战场侧翼:片马(4月初至5月中旬)

第23章 第11集团军酝酿左翼攻势(5月16日至21日)

第二阶段作战

第24章 54军自南北隘路两翼推进(5月23日至27日)

第25章 藏重部队救援桥头、马面关(5月19日至29日)

超链接6:桥头、马面关之战评析

第26章 198师主力惨战北斋公房(5月28日至31日)

第27章 迟到的援军:预2师&桥头、36师&瓦甸(5月23日至6月2日)

第28章 53军攻占大塘子,两路西进(5月23日至6月初)

第29章 藏重、松井部队合击江苴(6月3日至9日)

超链接7:“委座”电头电报小析

第30章 战场侧翼:片马、红木树(5月末至6月上旬)

第31章 沉闷的后续战事:桥头、北斋公房、瓦甸(5月29日至6月7日)

第32章 54军调整部署,各部攻击再兴(6月5日至11日)

第三阶段作战

第33章 迫于第11集团军攻势,日军决定自腾北收缩

第34章 藏重再次北返接应日隈大队突围(6月9日至11日)

第35章 36师驰援桥头无果(6月11日至13日)

第36章 198师乘势收复北斋公房(6月10日至15日)

超链接8:日军倏忽进退为哪般?——兼评日军“内线作战”

第37章 日军收缩后,我军追击收复失地(6月15日至22日)

超链接9:高黎贡山之战盘点

下部 浴火之城

腾冲城外围战役

第38章 战前部署(6月23日至7月1日)

第39章 收缩腾冲后的日军(6月22日至27日)

第40章 130师沿龙川江南下扫荡,切断腾龙公路(6月24日至7月25日)

第41章 116师驱逐飞凤山之敌,进击城东南(6月26日至7月25日)

第42章 36师、198师会攻蜚凤山,进迫城北(6月30日至7月5日)

第43章 预2师自右翼迂回攻击,逼近来凤山(6月25日至7月5日)

第44章 54军自北、西、南三面合围腾城(7月6日至12日)

第45章 预2师攻克来凤山(上)(7月8日至25日)

第46章 随《扫荡报》记者潘世征巡察战场

第47章 预2师攻克来凤山(下)(7月26日至28日)

超链接10:来自地面和空中的有力支援

超链接11:来凤山之战小结

围攻腾冲城垣战役

第48章 腾冲日军城防及远征军攻城部署

第49章 47天围城作战日志(上)(7月29日至8月13日)

超链接12:军地因军粮供应问题引发矛盾

第50章 47天围城作战日志(下)(8月14日至9月14日)

超链接13:辻政信制定“断作战”计划

第51章 勋赏与罚罪

第52章 亡命与追剿

第53章 回家——中日士兵的最后归宿

腾冲战役大事记

腾冲战役远征军主要将领略历

附表

附图

主要参考文献

后记

· · · · · · (收起)

读后感

因为是国家图书馆推荐的70本好书其中的一本,所以买来看,印象中战争书籍都是挺好读的,但是发现这本书都是以冷静的旁观者的眼光以大量的真实史料汇编的一本书,读起来其实挺困难的,只能一个人静静的才能读进去。

评分这本书读来,委实艰难。前前后后两年多的时间,微观的战争小说。字里行间的细节,作为一个隔离与当时情景下的读者,要去理解、要去感受,其实并不容易。阅读更多的从细节感受,上升到情感共鸣。白描战争进程的写作手法,读来如此晦涩,缺乏想象的空间,也缺乏深度的代入感。但...

评分在家人所在企业的图书馆中发现的这本书。最初的印象是书本很厚,再看标题,知道是抗战相关的内容。 随手翻开,大量的数字和名词让我觉得和别的回忆抗战的书本不一样。从序开始看,了解到作者的写作注重史料,特别是数据的考察和证实。这让本书的真实度较高的同时,也会给对历史...

评分高王凌的乾隆三部曲里最令人深刻的描写就是傅恒的反行为,即下克上。也就是君臣斗智,官僚系统运用文书的力量改变专制帝王的意志。金川之役,乾隆帝以贻误军机罪赐死讷亲,而换上傅恒,傅恒在战场上表现也没有明显比讷亲有多少出色,却最终使得乾隆改变了自己的意见采纳了自...

评分高王凌的乾隆三部曲里最令人深刻的描写就是傅恒的反行为,即下克上。也就是君臣斗智,官僚系统运用文书的力量改变专制帝王的意志。金川之役,乾隆帝以贻误军机罪赐死讷亲,而换上傅恒,傅恒在战场上表现也没有明显比讷亲有多少出色,却最终使得乾隆改变了自己的意见采纳了自...

用户评价

1944腾冲,抗日战场中国收复的第一座城

评分当代中国抗战军事史中的顶级作品,余戈独有的“微观史学”风格:不厌其烦的收集战争细节,事无巨细的写实化叙述,明显看得出作者反复查找史料的呕心沥血可敬历程(事实证明中国人写历史完全可以具备不亚于西方人和日本人的工匠精神),通过不计其数的战报、电报、回忆录、书信和战史资料,精心编织成一幅五光十色荡气回肠的滇西抗日巨画,800页大书竟然是句句有出处,字字有依据,小到一个班或一个低级军官的命运也要核实求证(当然读多了也有些烦),基本剔除了中国抗战史作品常见的情绪化写作和主旋律套话,冷峻克制,在平实中震撼人心!真正的史家良心著作!但由于当年国军的战术思想落后笨拙,大量战斗过程千篇一律,读起来考验耐心。PS:日寇当年侵略罪行虽灭绝人性,但吉野孝公的回忆录真是文采斐然,时而煽情时而优雅,不亚于日本专业作家了

评分得有极大的耐心才行,可能是修为不够吧,还是坚持不下来。

评分历史当面对。

评分变成资料堆积的流水账

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有