具体描述

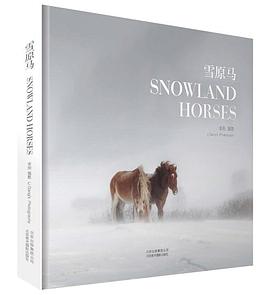

《雪原马》一书共收录了李刚于冬季的内蒙古自治区坝上草原所拍摄的60余幅蒙古马的摄影作品。书中,作者摒弃作为物种介绍或工具使用的模特性质的马,将视线锁定在大自然中无拘无束、与自然抗争、顽强生存的生命。作品体现了在远离人的痕迹,寂静辽阔的雪原上动物对自由的追求。在摄影师的镜头下,大雪纷飞的环境里,马与风雪抗争,艰难行进;在阳光明媚的日子里,马儿或步伐轻盈、或恣意驰骋。在作品的表现形式上,既有马的特写,为马造像,又有中远景镜头,交代环境。大部分拍摄较实,也有慢速度拍摄等多种技法虚化以表现抽象的美。摄影师努力探索多种形式,以期更好地表达对马的神往之情。

作者简介

李刚,河南省人,中国摄影家协会艺术摄影委员会委员,河南省摄影家协会副主席。2009年获中国第八届摄影金像奖创作奖。摄影作品于2010年在上海第十届国际摄影艺术展、 2011年连州国际摄影年展、2011年和2012年中日韩第三和第四届当代摄影展、2012年中国(青海)三江源国际摄影节、2012年济南国际双年展、2013年第二十二届洛杉矶国际图片博览会展出,并在上海山水传画廊、韩国首尔涛田子图片社以及法国akg-images公司代理销售。出版作品集有《山水有约》《马》。

目录信息

马蹄声碎,敲破苍凉幽寂的远古;

马嘶长鸣,唤醒沧桑包裹的天地;

马鬃飞扬,挽回模糊迷失的记忆。

雪原上的中国马,卧荒滩,戏枯林,踏白雪,追疾风,无绊无羁地游弋在朴质的大地上,地老天荒的记忆中,追寻人类生活的源头。

当人类学会直立行走后,就渴望着在更广袤的大地上寻求更充分的生存依据。生命的机缘令人叹喟,上苍的安排神思巧合。智慧的人和灵性的马在浑蒙的时空里相遇,十万年间息息相关,成就出地球文明的经典。

从采集渔猎到游牧农耕,每一次社会进程的转变,人类的足迹叠落在马的蹄印上,呐喊与嘶鸣折射出历史的回声。五谷丰登,六畜兴旺,古代社会中人美好的愿望。五谷稷为长,与江山日月共辉煌,社稷已是家国的象征;六畜马为首,当牛羊鸡猪仅为釜中美食之时,唯独马的身上闪耀着儒雅的文明之光。与牧人友,与农人伴,与征人巡战沙场,与文人浪漫诗篇。

天苍苍,野茫茫,风吹草低,骏马是草原的骄子,草原是骏马的故乡。马之为牧,人类历史最久远的记忆,曾在数万年前的贺兰山岩画中见过远古的图像。黄土高原,犁铧翻过泥土,种子睡在大地上,老马的喘息应和着老农吟唱的《击壤歌》。马之为耕,农耕文明的图腾,马在人类生活中最为切实的例证。秦皇汉武,成吉思汗,百代君王成就千秋伟业,开疆拓土,万骑千乘,横扫六合。马之为战,时间和空间上的霸主,推动历史车轮的动力。唐僧玄奘,西行求法,山难水险,鬼怪妖魔,龙马驮经,终成正果,精神与信仰的象征。古道西风,老树枯藤,瘦马伴夕阳西下,与诗人一起浪迹天涯。

“白马非马”,在诸子百家哲思滔滔的雄辩中,神行于虚,古奥玄妙,马成为哲人思辨的论据,名实互见,人类思维从普通逻辑到高级逻辑的历程。

“天下无马,可乎?”——《公孙龙子》

不可,马是人类文明的符号。

图腾,符号,象征,从物像到精神的全部历程,人类对马的认识,已超越了单纯的动物属性。图画之,石刻之,文记之,诗吟之,歌咏之,上下几千年,纵横数万里,世界每一处没有被文明遗忘的角落,都有人类和马的对话。在岁月的欷歔和思维的感叹之中,人类尽一切艺术手段构建着马的精神圣殿,名作迭出,目不暇接,艺术史上的名篇巨作,马的形象昂立其间。

秦始皇的兵马俑簇拥着铜车马的军阵,排山倒海地吞没了华夏大地,统一的中华帝国在战马的嘶鸣中迎来了破晓曙光。东汉张将军的坐骑“紫燕骝”悠然遨游长空,一只灵峻的马蹄轻盈地踏在翻飞的燕子身上,只有高速摄像机才能定格下来的精彩瞬间,将“马祖神”的绝代风采留在人间。“铜雀蟠婉,天马半汉”,史书之记,言之凿凿。唐太宗的文治武功,誉载千秋,如战友兄弟一般的六匹战马,镌刻在唐太宗的生命里,镌刻在艺术史的殿堂中。“月精按辔,天驷横行。孤矢载戢,氛埃廓清。”了却君王天下事,战马是英雄的魂魄,战马是江山的依托。唐代大画家韩幹画马,跳出“蟠体龙形”的时尚窠臼,写马之情调品格。临水濯缨,骧首奋鬣,高瞻远瞩,萧然如贤大夫、贵公子。从容不迫,志趣高远,高级知识分子阶层的气度与神采跃然纸上,人和马已非此非彼,物我两依。清代宫廷画家郎世宁绘《旭意骢》《百骏图》,皆为帝王功德,皇家气象。近代大画家徐悲鸿则以筋骨峻峭、血脉贲张的刚烈形象,借奔腾骏马以表“山河百战归民主,铲尽崎岖大道平”的志士情怀。春花入眼,秋风惊梦,马骨可枯,马的艺术形象风采依然。精神的折射化作永久的记忆,偶然翻起历史的一页,仍不免怦然心动。

白驹过隙,千年一瞬,时光流入新世纪。摄影术的发明,如钢锋利刃,剖析世间万物的隐情真相,展现生命本质的时空穿越。

马超然地走进摄影人的镜头。当喧嚣的世相撩拨着人类的视野之时,记录并非摄影的唯一功能,心灵的感受通过镜头来倾诉。见有波兰摄影家对于马的影像表现,经典的欧洲骑士文化流露出来的骄傲与狂想,英勇与浪漫,激荡在鲜花与山岩的欢笑里,弥漫在薄雾与疏林的絮语中。鬃鬣飞扬的嘶鸣,明眸含情的凝视,狂飙般的马群横扫过铁血的欧洲,蹄声敲响大地的琴键,轰然鸣奏《命运》的《悲怆》,与雷鸣电闪合成天地的交响。抑或是山高月小,匹单影只,月光下一声轻柔的呼唤,浪漫的小夜曲催落爱的泪珠,骏马在温柔的夜色里幻化为爱神维纳斯的魂灵。欧洲人在欧洲,把人的品性和马的灵性一起装进镜头里。

中国马在哪里?

在空茫幽旷的雪原上,在缥缈深邃的影像中,在深思缜密的心境里。

白雪,白桦,白马;荒天,荒地,荒原。

李刚用相机在雪白荒远的空间里放牧着思想与性情的影像,充满个性寓意的语言如朔风吹落的雪花,不着痕迹地铺洒在大地上,不见了雪花的精致,却描绘出雪原的雄浑。白雪掩盖了马的蹄印,雪原映托出马的身姿。淡淡的光,幽幽的影,无言倾诉的激情,被中国式的欲说还休控制得分寸精准,板眼分明。霜蹄遍识坎上草,雪尾犹分塞北烟。茫茫无际的雪原,是天地之变中提炼出来的一种极致,马在雪原上被抽象为一种文明的符号,极致中的极致,典型的东方哲学、中国语言。无,无极。寓至深于至简,在接近事物本质的时空里,中国马的灵魂在歌唱。

摄影本是一种极写实的具象表现,现代光学技术观察事物的手段,只有客观的事物存在,影像的生成才成为可能,无中生有只是臆想,有中生无却是事实!过度的曝光会让影像从深到淡,从有到无,让奢华的色彩变为质朴的线条,无论是银盐胶片还是数据存储,都曾有过相同的经历。“无,无极”的理论得到证实。李刚拍摄的中国马恰如其分地走到了“无极”的临界点,消除了物象的躯壳,积蓄下事物的本质。“技”为“道”所用,道可道,非常道,名可名,非常名。“道”是精神上的可能,“技”是现实中的可能。一脉玄虚的道理被物质化的“技”所证明,李刚的摄影作品《雪原马》是经典范例。至此,李刚获得中国摄影界的最高奖项——金像奖,实至名归。

《雪原马》是一种影像风格的表现,但风格并非影像的全部。影像对于李刚是一种心灵寄托的方式,在理想主义的氛境中踏雪追风,任凭中国马把心灵送上诗意的天国。

阳光和白雪常常对视的地方,诗意就是挂在眼角的微笑。

影事纷纭,春花秋月。逐浪追潮者在繁华与躁动中狂言妄语,李刚在清冷荒寂的雪原上凝视着心中的精灵。影像是瞬间的结果,过程却需要悠长地吟味。大雪茫茫,长路漫漫,荒原枯草,冷月清霜,拍摄中国马的路途,是涤荡心灵的精神苦旅。

雪原,一方心灵的净土。

中国马,一个精神的图腾。

李刚是一位新古典主义的影像诗人,是一位充满浪漫情怀的理想主义摄影家。

岁在壬辰秋分

· · · · · · (收起)

读后感

评分

评分

评分

评分

用户评价

《雪原马》,一个充满诗意的名字,让我对它充满了好奇。这本书,真的没有让我失望。作者的文字,就像雪原上的一缕阳光,虽然不炽烈,却能穿透冰冷的表层,温暖读者的心。我尤其喜欢书中对雪原景象的描绘,那种辽阔、寂静、又带着一丝神秘的氛围,被渲染得恰到好处。我仿佛能听到风吹过雪地的声音,能闻到空气中凛冽的寒气,能看到冰雪覆盖下那片纯净而又壮丽的世界。而“马”,作为这片土地上的精灵,它们的出现,更是为这幅画卷注入了生命的力量。它们奔跑在雪地上,身姿矫健而优雅,目光中闪烁着野性的光辉。我被作者对马匹情感和行为的刻画所打动,它们之间的互动,它们面对挑战时的勇气,以及它们对自由的渴望,都让我感同身受。这本书让我对“雪原”和“马”这两个意象有了更深刻的理解,它们不再是简单的符号,而是承载着关于生命、关于自由、关于抗争的深刻寓意。每一次翻开这本书,我都感觉自己仿佛置身于那片纯净的雪原,与那些生命的精灵一同呼吸,一同感受。

评分我必须要说,《雪原马》这本书,带给我一种前所未有的阅读体验。它不仅仅是一部关于动物的书,更像是一首关于生命、关于自然、关于自由的史诗。作者的文笔极为细腻,在描绘雪原环境时,那种辽阔、苍茫、又带着一丝孤寂的氛围,被渲染得淋漓尽致。我仿佛能感受到那刺骨的寒风,能听到雪花飘落的声音,能看到冰雪覆盖下那片广袤无垠的土地。而“马”的出现,更是为这片冷峻的画卷注入了灵魂。它们的身影矫健而优美,目光中闪烁着野性的光辉,它们在这片严酷的土地上自由奔跑,每一次腾跃都充满了力量和生命的活力。我喜欢作者对马匹情感和行为的刻画,那种细致入微的观察,让书中的动物仿佛有了生命,有了思想。我能感受到它们之间的情感羁绊,它们面对危险时的勇气,以及它们对自由的渴望。这本书让我对“雪原”和“马”这两个词有了更深的理解,它们不再是简单的意象,而是承载着更深层次的生命哲理。每一次阅读,都像是在与这些雪原上的生命进行一次深刻的对话,让我对生命有了更敬畏的态度。

评分这本《雪原马》,光听名字就让人脑海中浮现出一幅辽阔苍茫的画面,仿佛置身于一望无际的雪海之中,感受着凛冽的寒风,以及在那片纯净而严酷的土地上,一群生命顽强搏斗的身影。我是在一个寒冷的冬夜,偶然翻开这本书的,也正是这样的天气,似乎与书中的氛围契合得恰到好处,更容易让人沉浸其中。起初,我以为这仅仅是一部关于动物的朴实描写,但随着阅读的深入,我发现它远非如此。作者以一种近乎史诗般的笔触,勾勒出了生命在极端环境下的生存智慧与不屈意志。雪原,不仅仅是一个地理名词,更是一个象征,它代表着挑战,代表着孤寂,也代表着一种洗礼。而“马”,作为这场宏大叙事的主角,它们的身姿矫健,目光中闪烁着原始的力量,它们奔跑在雪地上,扬起的雪尘仿佛是它们生命中最华丽的宣言。我特别喜欢其中对雪原细致入微的描写,那种冰冷中蕴含的生命力,那种寂静中孕育的危机感,都被作者描绘得淋漓尽致。我不禁想象,在这片广袤的土地上,是否真的存在着这样一群特立独行的马匹,它们或许拥有着不为人知的秘密,它们的生活轨迹,是否正如书中描绘的那般充满传奇色彩?每一次翻页,都像是在揭开一层神秘的面纱,让我对雪原、对生命,都有了更深层次的理解和敬畏。这本书不仅是文字的堆砌,更是一种情感的传递,一种精神的共鸣。

评分《雪原马》,这个名字本身就带有一种纯粹而又肃穆的美感,它预示着一个关于力量、关于生存、关于纯净的传奇故事。我承认,我对这种带有地域色彩和动物视角的叙事方式一直情有独钟,而这本书,无疑满足了我对于这类故事的所有幻想。作者的文字,如同雪原上的冷空气,带着一种沁人心脾的清冽,却又蕴含着一股强大的生命力,直击人心。我尤其欣赏书中对雪原生态的细致描绘,那种极端的环境如何塑造了生命的形态,又是如何迫使生命不断进化和适应,被作者描绘得既残酷又壮美。而“马”,作为这片严酷土地上的王者,它们并非仅仅是匹敌的野兽,而是拥有着独特的智慧和情感,它们在冰天雪地中奔腾,每一次腾跃都仿佛是对命运的挑战,每一次嘶鸣都带着一种原始的呐喊。我曾无数次在脑海中描绘出这样的画面:在漫天飞雪的背景下,一群骏马的身影若隐若现,它们目光炯炯,鬃毛飞扬,在雪原上划出一道道矫健的弧线。这种画面感,是这本书给我最深刻的印象之一,它让我看到了生命在最严酷环境下所展现出的最动人姿态。

评分我不得不说,《雪原马》这本书,是一部真正能够触及灵魂的作品。它的名字就带着一种难以言喻的吸引力,仿佛预示着一个关于坚韧、关于自由、关于生命最纯粹形态的故事。作者的文字功底极为深厚,尤其是在描绘雪原的广袤与严酷时,那种沉静而又充满力量的笔触,让我仿佛置身其中,能感受到那份刺骨的寒意,也能看到那片无垠雪海的壮丽。而“马”的出现,更是为这幅冷峻的画卷增添了灵动的色彩。它们不再是简单的动物,而是成为了雪原上的灵魂,是生命力的象征。我喜欢作者对马匹细致入微的刻画,它们的眼神中流露出的野性与智慧,它们在雪地上奔腾的身姿,以及它们之间复杂的情感羁绊,都让我深深着迷。这本书让我对“雪原”和“马”这两个词汇有了全新的认识,它们不再是冰冷的意象,而是承载着深刻的生命意义,关于抗争、关于自由、关于不屈。每一次阅读,都像是在进行一场心灵的洗礼,让我对生命有了更深的敬畏之情。

评分我 must say, 《雪原马》这本书,真的让我从书本的厚度感受到了故事的重量。我并非一个习惯性追捧热门书籍的读者,但这本书的独特气质,像一股清流,悄无声息地渗入了我的阅读体验。我尤其欣赏作者在描绘雪原环境时所展现出的那种写实与浪漫相结合的功力。它没有过度的渲染,却能在字里行间透露出一种深邃的意境。我仿佛能听到马蹄踏在雪地上的声音,感受到那份寒冷直刺骨髓,但同时,又被那些坚韧的生命所散发出的温暖所打动。书中关于马匹之间的互动,以及它们如何在这种艰苦的环境下建立起属于自己的社群,更是让我惊叹。这不仅仅是动物的本能,更是一种智慧的体现。它们如何辨别方向,如何寻找食物,如何躲避危险,这些细节的处理,都显得格外用心,也让我更加体会到生命力的顽强。我曾多次在脑海中构想过那样的场景,一群白色的身影在雪地里驰骋,它们的身姿矫健而优雅,眼神中透露出一种对自由的渴望。这种画面感,是这本书最吸引我的地方之一。它让我暂时逃离了现实的喧嚣,进入了一个纯粹而又充满挑战的世界。每一次合上书本,我都会在心里默默回味书中那些令人难忘的片段,那种身临其境的感受,久久不能散去。

评分说实话,起初拿到《雪原马》这本书,我并没有抱有太高的期望,毕竟,对于“马”这个主题的书籍,市面上已经很多了,我担心它会落入俗套。然而,这本书却给了我一个巨大的惊喜。作者的笔力非常扎实,尤其是在描绘雪原的壮丽景色时,那种辽阔、苍茫、又带着一丝神秘的气息,被展现得淋漓尽致。我能感受到那份凛冽的寒风,能想象到雪花纷飞的景象,仿佛自己也置身于那片冰雪覆盖的世界。而“马”的出现,更是将这份画面感推向了高潮。它们不再仅仅是普通的动物,而是成为了这片雪原上精灵,充满了生命的力量和不屈的精神。我喜欢作者对马匹习性的细腻观察,那种对细节的把握,让书中的角色跃然纸上,栩栩如生。我能感受到它们的喜怒哀乐,它们之间的羁绊,以及它们面对生存挑战时的勇气。这本书让我对“雪原”和“马”这两个词汇有了全新的认识,它们不再是简单的名词,而是承载着更深层次的意义,关于生命、关于自由、关于抗争。我反复品味书中的一些描写,总能在其中发现新的意境,每一次阅读,都有新的收获,这是一种非常奇妙的体验。

评分不得不说,《雪原马》这本书,给我带来了一种前所未有的阅读震撼。它不仅仅是一部关于动物的书籍,更像是一首关于生命、关于自然、关于自由的宏大史诗。作者以其精湛的文笔,将雪原的壮丽与严酷刻画得淋漓尽致,那片辽阔无垠的雪海,仿佛就在眼前展开,冰冷的寒风,凛冽的气息,都能够被清晰地感受到。而“马”,作为这片土地上最桀骜不驯的生命,它们的身影在雪原上奔腾,矫健而优美,眼神中闪烁着不屈的光芒。我被作者对马匹细致入微的描写所深深吸引,它们在严酷环境下生存的智慧,它们之间复杂的情感羁绊,以及它们对自由的无尽追求,都让我感同身受。这本书让我对“雪原”和“马”这两个词汇有了全新的认识,它们不再是简单的意象,而是承载着深刻的生命哲学,关于抗争、关于生存、关于自由。每一次阅读,都像是一次心灵的涤荡,让我对生命有了更深层次的敬畏和理解。

评分《雪原马》,单凭这个名字,就足以勾起我无限的遐想。我一直对那些充满原始野性,又饱含生命力的故事充满兴趣,而这本书,恰恰满足了我的这份期待。作者的文字,如同雪原上的薄冰,清冽而又脆弱,但却在冰层之下,涌动着强大的生命力。我尤其喜欢书中对雪原环境的细致描写,那种广袤、寂静,又充满了未知的危险,被作者描绘得活灵活现。我仿佛能听到风在雪地里低语,能感受到那份寒冷刺骨,却又被那片纯净的景色所吸引。而“马”,作为这片严酷土地上的精灵,它们的出现,更是为这幅冷峻的画卷注入了生命的色彩。我喜欢作者对马匹习性的刻画,它们在雪地里奔腾的身姿,它们之间眼神的交流,以及它们面对生存挑战时的勇气,都让我深深着迷。这本书让我对“雪原”和“马”这两个意象有了更深刻的理解,它们不再是简单的符号,而是承载着关于生命、关于自由、关于抗争的深刻寓意。每一次阅读,都像是在进行一场心灵的洗礼,让我对生命有了更深的敬畏之情。

评分《雪原马》,这本书的名字本身就带着一种纯粹、辽阔、又略带一丝神秘的气息,仿佛能将人瞬间带入那个冰雪覆盖的世界。我向来对那些能够触及生命本质,描绘自然力量的作品情有独钟,而这本书,恰恰满足了我内心深处对于这类故事的期待。作者的笔触,如同雪原上清冽的空气,带着一种自然的纯粹,却又在字里行间传递出强大的生命力。我尤其欣赏作者对雪原环境的细致描绘,那种广袤无垠、寂静肃穆,又暗藏着生存危机的氛围,被烘托得恰到好处。我仿佛能感受到那刺骨的寒风,能听到雪花轻柔的坠落声,能看见冰雪之下隐藏的生机。而“马”的出现,更是为这片苍茫的画卷注入了灵魂。它们不再是普通的动物,而是成为了雪原的精灵,拥有着原始的力量和不屈的意志。我喜欢作者对马匹习性的深入刻画,它们在雪地里奔腾的身姿,它们之间情感的流露,以及它们面对严酷环境时的生存智慧,都让我感到由衷的赞叹。每一次阅读,都像是在与这些雪原上的生命进行一次无声的对话,让我对生命有了更深刻的理解和敬畏。

评分雪原奕动跃然纸上。一星扣在前言和配文——购于2015年10月

评分我的孤獨如天堂的馬匹。

评分我的孤獨如天堂的馬匹。

评分像水墨画

评分我的孤獨如天堂的馬匹。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有