具体描述

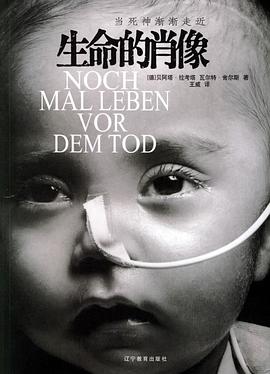

当死神渐渐走近,生命开始消逝,徘徊在死亡线上的人们,生与死的对比,留下曾经与现在的肖像。

一位治疗过无数病人、挽救过无数人生命的医生,临终前经常被噩梦吓醒;

一位音乐家在病床上牵挂的不是他的亲人,而是家里那只陪他度过多年的狗;

一个天使一样可爱的女孩因为母亲遗传的艾滋病,在漫长的住院期间,只是想回到家里,跟邻居的小伙伴们一起做游戏;

一位敬业的警察因为长期值夜班,只能在白天入睡,梦中也会大喊“站住!别跑!警察!”;

一位前政府官员在国家统一后失业,原先享受的高福利没有了,怨声载道,一个劲地发牢骚;

一个曾在纳粹军队服过役的老人心事重重,一言不发,对瓦尔特的拍摄心怀警惕,决不提及自己的那段历史……

德国摄影师瓦尔特像拍记录片一样,忠实地记录下了这些在死亡线上徘徊的人们。这些图片曾在欧洲引起轰动,它们记录下一些人的生与死,他们中有科学家、官员、警察、作家、银行家、医生、农场主,甚至还有几岁的孩子和刚出生的婴儿。不管他们的身份、地位和年龄有何差异,摄影师对他们的记录无一例外地是两张照片:一张记录他们活着时的状态;另外一张则是他们死亡后的表情。在这些人的脸上,有不甘心、平静、满怀希望,也有绝望、放弃、哭泣、害怕,还有深深的哀伤。

摄影师的拍摄动机,很大程度上源于他在二战中面对死亡时的惨痛经历。

拍摄中,瓦尔特使用对比手法,表现人类在濒临死亡时的精神状态。编辑成册的图片在欧洲展出销售时,一销而空,接连再版,也引发了广泛的争议。但是这组作品却获得了包括ADC金奖和荷赛银奖等纪实摄影方面最高奖项,瓦尔特也被评为德国年度肖像摄影家。

作者简介

目录信息

读后感

一瞬间机体没有本质的变化,灵魂却已离去,在熟睡般的宁静过程中究竟前后有什么样的区别? 摒弃了主观上的恐惧和痛苦,死亡这种人人都将拥有的东西,才留下了最初的本质,展现在世人眼前。 事实上他们也是像我们一样的普通人,只是经历了完整的生命。他们被选中,是普遍的,...

评分不让你的眼睛,再看到人世的伤心。 这本书买到手6、7年了,一直放在书架的第一位,时常想起,时常看着它的书脊发呆,但并不会经常翻开。 今天无意中链接到它,忽然想起好久以前有一条新闻,一个外国的小女孩,6岁的时候因病离世,然而父母却在她去世之后,不断地在家里的...

评分不让你的眼睛,再看到人世的伤心。 这本书买到手6、7年了,一直放在书架的第一位,时常想起,时常看着它的书脊发呆,但并不会经常翻开。 今天无意中链接到它,忽然想起好久以前有一条新闻,一个外国的小女孩,6岁的时候因病离世,然而父母却在她去世之后,不断地在家里的...

评分一瞬间机体没有本质的变化,灵魂却已离去,在熟睡般的宁静过程中究竟前后有什么样的区别? 摒弃了主观上的恐惧和痛苦,死亡这种人人都将拥有的东西,才留下了最初的本质,展现在世人眼前。 事实上他们也是像我们一样的普通人,只是经历了完整的生命。他们被选中,是普遍的,...

评分应该有四五年了吧,没买过闲书。这本算是最近的一次网购,教材不算。忘记是谁推荐的了,因为借不到,所以一冲动就买了。原以为只是图片,拿到之后,发现还有大量的文字。一直放着没看,今天回家莫名其妙就看了。 我还是觉得文字有些多余,死前跟死后的照片对比就足以震撼,可...

用户评价

**第三段评价:** 我原本以为《生命的肖像》会是一本关于传记或者回忆录类的作品,但它的形式远比我想象的要更加自由和深刻。它不是按照时间顺序来讲述,也不是围绕某一个核心事件展开,而是以一种更加跳跃、更加碎片化的方式,呈现出生命的不同侧面。每一次翻开,我都能遇见一个全新的“肖像”,他们可能是普通人,也可能是那些在历史长河中留下痕迹的个体,但无论身份如何,他们身上都展现出了一种共通的、属于生命的本真。我被书中那些关于“选择”的篇章深深吸引,在人生的十字路口,面对无数种可能,他们做出的每一个决定,都塑造了他们独一无二的轨迹。作者并没有对这些选择进行评判,而是客观地呈现了选择背后的动机、过程以及随之而来的后果。这种“旁观者”的视角,让我有机会去审视自己的人生选择,去思考“如果当初…”,从而获得一种更加清晰的自我认知。这本书的语言有一种独特的魔力,它并不华丽,却充满了力量,能够直击人心最柔软的部分。我常常在阅读时感到一种强烈的代入感,仿佛自己就是那个正在经历这一切的生命。它不是那种一蹴而就就能读完的书,需要你慢慢品味,反复咀嚼,才能体会到其中蕴含的深刻哲理。

评分**第九段评价:** 《生命的肖像》给我带来的,是一种深刻的、几乎可以说是“颠覆性”的阅读体验。它打破了我对书籍“应该如何讲述故事”的固有认知。它不是在讲一个故事,而是在呈现一个个“存在”。我并没有期待它能为我的人生提供什么“方向”,但它却以一种更加“此时此刻”的方式,让我感受到生命的真实。我被书中那些关于“告别”的篇章所深深打动,那些曾经的熟悉,最终化为模糊的回忆,那些生命的循环,都以一种平静而又充满力量的方式呈现。它不是宣扬伤感,而是展现了生命中必然的离别,以及我们在离别中如何继续前行。我尤其欣赏作者在刻画人物情感时的克制与内敛,没有过度的情绪宣泄,没有矫揉造作的表达,只是用最朴实的语言,勾勒出最深刻的情感。它不是一本会让你在读完后立刻感到轻松的书,但它会在你内心深处,留下某种难以言喻的痕迹,让你在未来的日子里,不断地回味与思考。这本书的文字,有一种淡淡的疏离感,却又充满了人性的温度,仿佛一个沉默的观察者,记录着生命的百态。

评分**第一段评价:** 初次翻开《生命的肖像》,我以为会是一部如史诗般宏大的叙事,描绘某个时代下人物群像的命运沉浮。然而,它却像一位技艺精湛的画家,以细腻入微的笔触,将一个个生命最本真、最动人的瞬间捕捉下来,构成了一幅幅极富感染力的“肖像”。这本书并非线性讲述一个完整的故事,而是由无数个碎片化的片段、瞬间的闪光、以及人物内心深处的独白串联而成。我被带入了一个个鲜活的生命之中,时而感受到他们初生时的懵懂与好奇,时而体会到他们成长中的迷茫与挣扎,更多的是在生命的某个转折点,他们所经历的深刻感悟与蜕变。作者并没有回避生命中的残酷与不完美,那些跌倒、那些伤痛、那些失落,都被毫不遮掩地呈现在读者面前。然而,正是这些真实的存在,让书中的人物更加立体,也让读者的情感产生更强烈的共鸣。我常常在阅读的过程中停下来,反复咀嚼某个词句,去想象那个场景,去感受那个人物的呼吸。它不急于给出答案,也不强加任何说教,只是静静地展示,让读者自己去体会,去思考。这种“留白”的处理,反而给了我更大的想象空间,让我能将自己的经历与书中的情境融合,从而获得更深刻的理解。读完一章,我感觉就像经历了一次短暂的人生,心中五味杂陈,但更多的是一种被触动的温暖。

评分**第二段评价:** 《生命的肖像》给我的感觉,更像是一本精心制作的相册,每一页都是一个独特的故事,而书中的人物,则是被定格在永恒瞬间的灵魂。我没有期待它能提供一套人生哲学的系统性解答,事实证明,它的魅力恰恰在于其“非系统性”。作者仿佛是一位敏锐的心理观察家,总能在最不经意的地方,捕捉到人性的细微之处。那些不为人知的秘密,那些压抑在心底的渴望,那些在日常生活中被忽略的情感,都被一一挖掘出来,并以一种诗意的方式呈现。我被书中某个角色的孤独深深打动,那种融入人群却依然格格不入的疏离感,仿佛在我自己的过往经历中投射出一道影子。又或是被另一个角色在绝望中找到一丝希望的韧性所鼓舞,这种在黑暗中摸索前行的勇气,让我对生命的坚韧有了新的认识。这本书并没有宏大的叙事线索,它更像是分散在生活各处的珍珠,每一颗都闪耀着独特的光芒,而当我们将它们串联起来时,便能感受到一种超越个体生命的深刻意义。我尤其喜欢作者对细节的描绘,一个眼神,一个手势,一段沉默,都蕴含着丰富的情感信息,仿佛在低语着一个不为人知的故事。它不是那种读完后会让你豁然开朗的书,但它会让你在不经意间,对自己,对他人,对生命本身,产生更多的理解和温柔。

评分**第七段评价:** 《生命的肖像》带给我的,是一种前所未有的阅读体验。它不像传统意义上的小说,有明确的情节和人物关系,而是像一幅幅精心绘制的素描,勾勒出生命中最简洁、最动人的线条。我并没有期待它能提供什么“人生智慧”,但它却以一种更加直观、更加感性的方式,让我感受到了生命的温度。我被书中那些关于“失落”的篇章所深深打动,那些曾经拥有的,最终化为泡影的瞬间,都以一种平静而深刻的方式呈现。它不是宣扬悲观,而是展现了生命中不可避免的失落,以及我们在失落中如何继续前行。我尤其欣赏作者在刻画人物内心世界时的细腻与真实,那些隐藏在笑容背后的忧伤,那些欲言又止的痛苦,都以一种不动声色的方式,展现在读者面前。它不是一本能让你在短时间内读完的书,更像是一场心灵的漫步,你需要放慢脚步,去感受每一个场景,去体会每一个人物的情感。这本书的语言,有一种淡淡的忧伤,却又充满了温暖,仿佛一个温柔的拥抱,能够抚慰你内心的疲惫。

评分**第五段评价:** 我带着一种探究的心理打开了《生命的肖像》,期待着从中找到关于生命意义的答案,但这本书并没有直接给出答案,而是用一种更具象、更具象的方式,让我自己去寻找。它就像是一面镜子,映照出形形色色的人生,而我,则在这面镜子中看到了自己的倒影。我被书中那些关于“连接”的故事所深深吸引,那些偶然的相遇,那些看似微不足道的羁绊,却能在不经意间改变一个人的人生轨迹。它让我意识到,我们并非孤立存在的个体,我们的生命,总是与他人紧密相连,彼此影响,共同成长。我尤其喜欢作者对“变化”的描绘,生命本身就是一场永不停歇的旅程,而在这个过程中,我们总是在不断地适应、改变、进化。书中那些人物,无论经历了怎样的风雨,都展现出了一种顽强的生命力,在变化中寻找新的方向,在失落中重拾希望。这种力量,是如此的真实,又如此的鼓舞人心。这本书的结构非常自由,没有固定的章节划分,更像是艺术家随性的挥洒,但正是这种随性,却勾勒出了生命最本真的模样。它不是一本会给你指明方向的书,但它会让你在迷茫中,看到更多的可能性。

评分**第十段评价:** 初次接触《生命的肖像》,我被它那富有诗意的书名所吸引,而翻开它,我发现它更是以一种更加诗意的方式,描绘了生命的千姿百态。它不像一本百科全书,罗列着各种生命形态,而是像一首长诗,用细腻的笔触,勾勒出生命的灵魂。我并没有期待它能为我提供什么“人生启示”,但它却以一种更加“润物细无声”的方式,让我感受到了生命的美好与复杂。我被书中那些关于“成长”的片段所深深吸引,那些从懵懂走向成熟,从迷茫走向清晰的历程,都以一种温和而又深刻的方式呈现。它不是展现一蹴而就的蜕变,而是描绘了漫长而又充满挑战的成长过程。我尤其欣赏作者在捕捉人物内心微妙情感时的敏锐与精准,那些不易察觉的喜悦,那些潜藏在平静下的波澜,都以一种不动声色的方式,展现在读者面前。它不是一本能让你在短时间内就读懂的书,更像是一场与生命灵魂的对话,你需要静下心来,去倾听,去感受。这本书的语言,有一种淡淡的哀愁,却又充满了希望,仿佛一个走过漫长冬天的旅人,终于看到了春天的曙光。

评分**第六段评价:** 在阅读《生命的肖像》之前,我从未想过,一本看似“不讲述故事”的书,竟然能如此深刻地触动我的内心。它更像是一位博学的哲人,用最简洁的语言,抛出最深刻的问题,引发我对自己生命的思考。我并没有期待它会提供一套“人生攻略”,但它却以一种更加直接、更加原始的方式,展现了生命中最核心的部分。我被书中那些关于“孤独”的描绘所深深吸引,那种个体在浩瀚宇宙中的渺小感,那种内心深处对理解的渴望,都被描绘得淋漓尽致。然而,作者并没有将孤独描绘成一种绝望,而是在孤独中,展现出了一种自我发现和成长的可能。我尤其欣赏作者对“时间”的运用,那些被拉伸的瞬间,那些被压缩的岁月,都以一种独特的方式,展现了生命流逝的痕迹。它不是一本会让你读完后就立刻改变的书,但它会在你内心深处,播下一颗种子,让你在日后的生活中,慢慢去体会,去感悟。这本书的文字有一种独特的韵律感,仿佛能直接敲击你的灵魂,让你在阅读的过程中,与书中的生命产生一种跨越时空的共鸣。

评分**第八段评价:** 当我翻开《生命的肖像》,我没有想到它会以如此独特的方式,展现生命的多样性。它不像一本教材,教导我如何生活,而是像一个巨大的万花筒,让我看到无数种生命的可能。我并没有期待它能给我的人生带来什么“灵感”,但它却以一种更加接地气、更加贴近现实的方式,让我看到了普通生命的伟大。我被书中那些关于“坚持”的故事所深深吸引,那些在困境中不放弃,在黑暗中寻找光明的个体,都展现出了一种令人敬佩的生命韧性。它不是歌颂成功,而是展现了成功背后的艰辛与付出。我尤其欣赏作者在描绘人与人之间关系时的真实与复杂,那些爱与恨,那些喜与悲,都以一种不动声色的方式,展现在读者面前。它不是一本会让你热血沸腾的书,但它会让你在阅读的过程中,感受到一种淡淡的感动,一种对生命本身的敬畏。这本书的叙事节奏非常舒缓,仿佛一股清泉,缓缓流淌,滋润着读者的心灵。

评分**第四段评价:** 《生命的肖像》给我最直接的感受,就是它以一种近乎虔诚的态度,去描绘生命中的“瞬间”。我没有期望它会给我的人生带来什么“鸡汤”式的慰藉,但它却以一种更加真实、更加触动人心的方式,让我看到了生命中那些被忽视的美好,以及那些不被言说的痛苦。这本书更像是散落在大地上的无数颗露珠,每一颗都折射着不同的光芒,而当我们将它们汇聚起来时,便能感受到生命本身的广阔与深邃。我被书中那些关于“记忆”的片段所打动,那些曾经的欢笑与泪水,那些模糊的面孔,那些早已遗忘的细节,都在作者的笔下重新鲜活起来。它提醒着我,我们的人生,是由无数个这样看似微不足道的瞬间组成的,而正是这些瞬间,构成了我们独一无二的生命轨迹。我尤其欣赏作者在处理人物情感时的克制与精准,没有过度的渲染,也没有虚假的煽情,只是用最朴实的语言,勾勒出最真实的情感波动。这种“润物细无声”的叙事方式,反而更能触动我内心最深处的敏感。它不是一本你会一口气读完的书,更像是一杯需要慢慢品味的茶,每一次啜饮,都能品出新的滋味。

评分找不见几年前苏送我的这本书,无意中同人提起,至今仍能忘第一次看这本书时的震撼。

评分|176:89|

评分作为一个乐观主义者我要说 每一次呼吸都离死亡更近

评分我们都会死的

评分临终医院里,那些生命即将熄灭的人,他们的肖像和故事....死亡面前,人人平等...

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有