具體描述

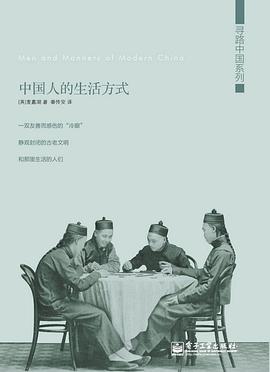

本書初版於1909年,正值風雨飄搖的滿清王朝行將崩潰之際。作者在中國生活瞭半個世紀,幾乎與各階層的人都有過交往。他從當時英國傳教士的角度對中國和中國人進行瞭描寫,錶明瞭他對中國文化的理解。這些用文字織成的記憶,如照片般將三教九流的麵貌呈現在讀者眼前。盡管作者站在曾經高高在上的大英帝國的角度,看著封閉的古中國文明,字裏行間卻流露齣傷感與同情。在這個友善而又自以為是的外國人看來,中國人完全擁有作為一個偉大民族的品質。

著者簡介

John MacGowan(1835-1922),中文名麥嘉湖,英國倫敦會傳教士,齣生於北愛爾蘭,畢業於倫敦英國長老會神學院,1860年3月來華,先在上海傳教,1863年轉至廈門。麥嘉湖在華傳教凡50年,廣泛接觸各個社會階層,熱心參與當地的社會生活和社會改革,對中國的風土民情有全麵而深入的瞭解。他還是一位卓有建樹的作傢,除本書外,還著有《中國史》、《中國民間故事》、《廈門方言英漢字典》和《與竹為鄰》等書。

圖書目錄

序言

第一章 土地與土地法

第二章 治國之道

第三章 軍事體製

第四章 文士品級

第五章 中國經籍

第六章 學堂與先生

第七章 祖先崇拜

第八章 風水

第九章 神的代言人

第十章 城隍廟

第十一章 山林寺廟

第十二章 刑罰

第十三章 私刑

第十四章 大夫與行醫

第十五章 金錢與放債

第十六章 戲與戲子

第十七章 漫遊一座中國城市

第十八章 水上生活

第十九章 傢與傢庭生活

第二十章 農民與農事

第二十一章 大路與小路

第二十二章 乞丐

第二十三章 麵子

第二十四章 中國生活管窺

第二十五章 中華新帝國

· · · · · · (收起)

讀後感

以铜为镜可以正衣冠,以人为镜可以明得失,以史为镜可以知兴衰。一个国家可以通过参照历史修正不足让自己得到更好的发展,个人的发展也可以参照同样的规律完善自身。在读这本书时,发现正如书的介绍中所写到的那般,抛开时间的背景,很多中国人身上存在的问题放在今天也是一样存...

評分百年,不能不说这的确是一个十分长的时间,在这段时间的河中,一棵树苗变成了参天大树,一只刚出生的幼龟成了长寿龟,一块掉进河中棱角分明的石头变得圆润光滑。但这也是一段最短的时间,起点是一个婴儿,终点是一抔黄土,也许他都还没有把想做的事做完。 潜意识里这样一段漫长...

評分 評分百年,不能不说这的确是一个十分长的时间,在这段时间的河中,一棵树苗变成了参天大树,一只刚出生的幼龟成了长寿龟,一块掉进河中棱角分明的石头变得圆润光滑。但这也是一段最短的时间,起点是一个婴儿,终点是一抔黄土,也许他都还没有把想做的事做完。 潜意识里这样一段漫长...

評分此书出版于1909年,风雨飘摇的满清王朝行将倒塌之际,从社会各个层面描写了作者(麦高温,英国伦敦传教士)对中国及中国人的印象,冷眼、客观、毫不客气指出在一成不变、脏乱差吵的环境下密集地生活着复杂的中国人:顽固、固执、宁可采取转弯抹角的方式也不愿采用直接了当的方...

用戶評價

百分之百的五星~

评分瞭解不一樣的中國,瞭解彆人眼中的中國.

评分如譯後記所說,作者作為傳教士“高高在上的拯救者”定位確實讓人看得有些憋悶,而且很多內容充滿瞭目睹兩三分腦補七八分的自以為是,不過如果把本書作為瞭解“其時外國人眼中的中國人”的素材倒也還有點樂趣。還是《中國人生活中的光與影》這個題目更閤適。

评分過時、片麵,沒有共同的文化背景。

评分瞭解不一樣的中國,瞭解彆人眼中的中國.

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有