具体描述

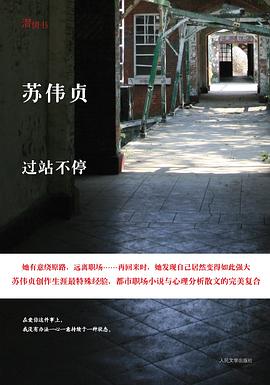

一九四九年一月二十七日晚上发生在舟山群岛外海的太平轮沉没事件,九百多人死亡,俨然是东方的泰坦尼克号。船上载有大量物资,至今还有“黄金船”的传说。太平轮从一九四八年起航,往来上海、基隆两地。一九四九年国民党败局已定,太平轮成为运输撤退军民到台湾的重要交通工具之一。二十七日晚为旧历除夕前夜,全船人都沉浸在节日的气氛中,约十一点三刻,太平轮和建元轮丁字形相撞,建元轮立即下沉,没过多久太平轮也开始下沉。乘客先被告知有惊无险,多没有防备,船员也没有做好应做的应急措施,来不及靠岸,未放救生艇……导致轮船沉没,近千人丧生。这一撞,多少家庭因之改变了生命轨迹,亦为这个特殊的年份增添了更多曲折的故事。

作家张典婉的母亲司马秀媛就是在一九四八年搭乘太平轮到台湾的,她表示,即使不是受难家属,在台湾也有许多人堆太平轮念念不忘:有人一家大半皆死于船难,带着心痛的记忆过了一生;也有人因为到了台湾,在这片岛屿活出了精彩人生。二〇〇五年,张典婉参与《寻找太平轮》纪录片的拍摄、制作,之后开始写作这本书。二〇〇九年《太平轮一九四九》在台湾出版,本书通过采访太平轮生还者、受难家属和有关人员,并调查了大量的文献资料,而编辑成书,作者期望借此书的出版,填补历史来不及填补的空白,替换恶性对抗与猜忌,朝向和解共生迈进。

《太平轮一九四九》的增订版,作者还访到了叶伦明之外第二位生还者王兆兰,增加了一篇文章;记忆拼图部分也增加了一整篇文章——“送张桂英回家”;此外,“来不及道别”、“与死神擦肩而过”等篇也都增补了内容。二〇一〇年四月,张典婉召集太平轮生还者和受难家属,一起在东海举行了海祭活动,这次活动整理成一篇“海祭——离散的记忆,团圆的拼图”的文章,作为“记忆拼图”的最后一部分。这次增订版增加了“附录”部分,都是太平轮海难后的真实文献:有当事者讲述,有报纸文章,有剪报记录,还有法院起诉书……使得本书更具有史料价值。

作者简介

张典婉,资深媒体工作者,台湾联合报两届报道文学奖得主。原生家庭来自江西南昌熊家,在苗栗头份客家村成长。父亲曾为康有为万木草堂最后门生,曾任第一届中华民国外交人员,派驻日本、新加坡等地,光复后回到台湾,长期“受相关单位关爱”,后半生务农终老。母亲乘坐一九四八年太平轮到台湾,从上海富家女到苗栗客家媳妇,身份证籍贯改为台湾,生前常谈及太平轮逃难的往事。二○ ○ ○年母亲过世后,设想写太平轮纪事,二○○四年起参加《寻找太平轮》纪录片采访,二○ ○五年纪录片播出后,开始写作本书。《太平轮一九四九》在台湾出版后,二○—○年召集组织了太平轮海祭活动,连同后续搜集的相关资料,修改增订了大陆简体字版的《太平轮一九四九》。

目录信息

序太平心愿,和解共生

大时代的流转--太平轮事件始末

别离之舟--太平轮人物故事

生还者,长跑的纪念

叶伦明香港马拉松名人。生还者。她活下来了,那年十六

王兆兰年龄最小的生还者。海上漂流的衣柜

葛克国防部参谋,夫人为袁世凯孙女袁家始,女儿为明星葛蕾。生还者。失落的公主

黄似兰澳门文化艺术协会会长。母亲为罹难者。没有船票,没有名字

王淑良人称严妈妈,哥哥王国富为罹难者。一直住在基隆。未曾谋面的父亲

张和平、林月华遗腹女。永远缺席的年夜饭

张昭美、张昭雄张昭雄为著名球评家、职棒专栏作家。父亲为罹难者。悲恸中再起

常子春回教闻人,在台北创立了台湾第一所清真寺。十一位家人罹难。我觉得父亲从来没有离去

吴漪曼知名音乐家,任教于师大音乐系。父亲吴伯超为罹难者,是近代中国重要的作曲家、指挥家、音乐教育家。父来公园

李昌钰国际知名的刑案鉴识专家。父亲李浩民为罹难者。悲悯精英陨落

邓平、邓溪父亲邓莲溪为罹难者,《时与潮》杂志总编辑。东势百年熏樟业传人

吴能达、吴素萍父亲(祖父)吴禄生为罹难者,人称宝岛熏樟第一人。花开散叶--太平轮人物故事二

太平轮之子

杨太平旅居美国的地质研究学者,出生于太平轮上。航行生命的喜乐

吴金兰旅居西班牙马德里。孙十八的十七岁

孙本山笔名孙十八,F-86战斗机飞行员。新嫁娘的半生姐妹情

刘费阿祥台湾浪琴表总代理商,扶轮社的台湾第一位女性发起人。司马家族两姐妹,我的母亲与阿姨

司马秀媛、司马菊媛本文作者的母亲与阿姨。丝竹曲艺,顺风顺水的绮丽人生

戴绮霞京剧表演艺术家

珍贵史料背后的人生

蒉正华父亲蒉兆敏为太平轮所属的中联公司会计。善心的安平百货

来士杰父亲朱雍泉买下宣告破产的中联公司的房子,成立安平百货公司,为太平轮受难家属提供工作机会。记忆拼图--太平轮人物故事三

舟山群岛的记忆拼图

送张桂英回家

来不及道别……

与死神擦肩而过

海祭--离散的记忆,团圆的拼图

漫长记事--纪录片与回响

附录

李述文脱险记

太平轮遇难脱险记初稿

葛克证函

太平轮失事后被救生还旅客

太平轮旅客脱险的一封信

一九四九年太平轮剪报录

太平轮是怎样失事的

轮船失事的原因

廖南毅证函

最惨是生离死别

诉讼书节录

· · · · · · (收起)

读后感

前天偶然看到南方电视台主持世军兄提及到,于是当天晚上就在卓越网上下单,第二天就已经送达。一直很信赖三联书店出版的书,的确这本也让我爱不释手。 这本书讲述的是“中国的泰坦尼克号”的故事,这段故事不像泰坦尼克号那么有世界知名度,因为它的事故发生在战火纷飞的年代...

评分太平轮的沉没,是在那个战火纷飞的年代,时间虽然久远,但积淀在历史长河中的那一艘不归之船,却永远铭刻在太平轮罹难家属和海峡两岸民众的心中,成为一段伤凄悲凉的往事……我之前虽也知道太平轮沉没的旧事,但终究没有看过相关的文字记载。张典婉的《太平轮一九四九》...

评分太平輪事件~ 台灣史上最悲慘的一次海難!! 打開電視機, 許許多多的綜藝節目, 大家想必都知道蔡康永是誰吧!! 對於蔡康永的主持風格, 大家應該對他的印象是他敏捷的思緒, 滿腹墨水的才人~ 在聽過一個兩個蔡康永演講的有聲書後, 很喜歡他傳遞訊息的方式, 帶給人一種很書香氣...

评分 评分太平轮1949,这本是一个多么令人荡气回肠的历史坐标。 太多太多的悲喜交加、生死离别,以及国仇家恨,处在那么一个极其特殊的历史大幕下,它就是一个旷世的悲剧传奇。自然,它其中也隐藏着太多的无法言说的隐衷与哀痛。 因《巨流河》读它,带着相当的期待。但作为...

用户评价

这部作品的文字功力实在令人叹为观止。作者在描摹时代洪流下个体命运的无力感时,那种细腻入微的笔触,仿佛将冰冷的史实包裹上了一层温热的人性光晕。读来时,我时常会陷入一种恍惚,仿佛自己也成了那个时代背景下,在命运的巨轮前挣扎徘徊的影子。叙事的节奏把握得极好,时而如急促的鼓点,让人心弦紧绷,感受到局势的紧迫与不安;时而又放缓,让人物的内心世界得以充分舒展,那些无声的叹息和隐秘的爱恋,都在文字间悄然流淌。特别值得称赞的是他对环境的白描,无论是烟雾缭绕的码头,还是颠沛流离中的船舱,每一个场景都立体得仿佛触手可及。这种高超的画面感,使得整个故事的基调既有历史的厚重,又不失文学应有的美感与张力,让人在阅读的过程中,仿佛进行了一次深沉而又震撼的灵魂洗礼。

评分我是在一个周末的午后,泡着浓茶,试图一口气读完的。结果发现,这种厚重的内容,不适合囫囵吞枣。它更像是一块需要慢慢品味的陈年佳酿,每一页都有其独特的味道。作者对细节的执着令人佩服,他似乎不放过任何一个可以丰富时代肌理的机会。比如对某件衣物的描述,对特定食物味道的捕捉,乃至不同地域口音的细微差别,都得到了精妙的处理。这些看似旁枝末节的描写,恰恰是构建真实感的最重要基石。它们使得那些宏大的历史事件不再是教科书上的冰冷日期,而是切切实实发生在你我身边,影响了无数个体命运的“现在进行时”。它迫使我们重新审视,所谓的大历史,终究是由无数微小的“小历史”编织而成的复杂挂毯。

评分这本书最让我感到震撼的地方,在于它所展现的那种“时代错位感”。人物的价值观、行为模式,都深深地被那个特定年份的社会结构所限定和扭曲,然而,他们内心深处对于美好、对于安定、对于爱的渴望,却是永恒不变的人类共通情感。作者巧妙地用一种近乎疏离的旁观者视角,记录了这种古老情感在特定历史条件下的挣扎与变形。读完后,我产生了一种强烈的共鸣——那种关于“家国”与“个人自由”之间永恒张力的思考。它不是简单地提供答案,而是提出了一系列深刻的问题,让我们去思考,在巨大的历史惯性面前,我们该如何坚守住自己内心的那份“真”。总而言之,这是一部需要反复咀嚼,且每次都会带来新感悟的杰出作品。

评分这本书的语言风格,可以说是新颖而富有冲击力的。它不像某些严肃文学那样追求典雅晦涩,反而带着一种近乎新闻报道般的冷静与犀利,但在需要抒情时,笔锋又陡然变得极其柔韧和富有韧性。这种“硬朗外壳包裹柔软内心”的写作手法,非常契合故事的主题——在残酷的环境中,人类情感的微弱却坚韧的光芒。我特别注意到一些短句的运用,它们如同匕首般精准地刺入核心情节,让人措手不及,却又不得不承认其准确性。阅读过程中,我感觉自己不是在“看”故事,而是在被作者“拉扯”着进入那个特定的时空,去亲身体验那种步步为营、充满不确定性的生活状态。这种直接的叙事冲击力,是许多同类题材作品所欠缺的。

评分说实话,一开始翻开这本书,我有点担心它会过于沉闷或说教,毕竟题材的严肃性摆在那里。然而,出乎意料的是,作者成功地在宏大的历史叙事和琐碎的日常生活细节之间找到了一个绝妙的平衡点。那些关于生存、关于离散、关于寻找归属的片段,虽然看似微不足道,却是支撑起整个时代悲剧的砖瓦。我尤其欣赏作者对人物内心矛盾的刻画,没有脸谱化的英雄或恶人,每个人物都带着自己时代烙印下的复杂性与不得已。他们的选择,虽然在后世看来或许充满了唏嘘,但在当时的语境下,却显得那样真实、那样情有可原。这种处理方式,极大地提升了作品的深度,它不再仅仅是一部历史记录,而是一部关于人性的深刻剖析,让人在合卷之后,仍久久无法从那种对生命本质的追问中抽离出来。

评分口述史的绝佳素材,“不写政治写命运”,的确让人唏嘘。不过不喜欢张典婉的文笔,太杂糅,不顺畅,材料组织得也欠逻辑,故事皆未深入,所以正文不及附录好看。

评分废物们搞不好历史就说这是历史社会学,或者反之亦然

评分SC4656 北京-青岛

评分史料大过文章,当然这没什么不好,看完不得不感叹,真是命运让我们走到了今天。

评分那些在黑暗和恐惧中死去的人们,那些家庭破碎失去生活依靠的人们,那些生命轨迹就此由阳光转向阴雨的人们......读完这本书,想到他们,更觉生命的无常悲凉与茫然

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有