具体描述

本书是德国著名思想家本雅明晚期的作品,是20世纪最优美的散文创作之一。由三十篇加有标题的“经验和思想片断”组成。整个文本不具备一般回忆录和叙事文本在时间、事件和人物上的连续性,时间和空间的错乱和叠合构成了文本的风格。本书由于其中儿童经验的普遍性而在我们心中唤起“同感”。那些孩子所特有的、原始的、在感官和下意识层面上的细微而敏感的经验,孩子对色彩、气味、声音和光线等的感知:肥皂泡的色彩,煤气灯的咝咝声,农贸市场的腥臭味,圣诞夜穷人家的灯光,还有孩子口中喃喃念着的儿歌,孩子对妈妈和祖母的依恋,等待礼物时的焦灼,雨天中的想象,对天使的企望和对灾难的预感,获得战利品时的骄傲,捕捉蝴蝶和捉迷藏时的险象环生,在看小人书的时候让远方的国度进入自己的心中,最初的性的萌动以及唯恐天下不乱的心情,等等,我们都似曾相识。

作者简介

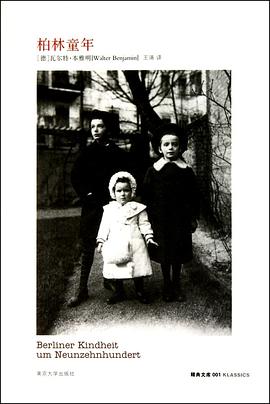

瓦尔特·本雅明(1892—1940),出身犹太望族。草年研读哲学;1920年定居柏林,从事文学评论及翻译工作。在博士论文《德国悲剧的起源》被法兰克福大掌拒绝后,他终止了对学院生涯的追求。加入法兰克福研究所,从而组成了后来事誉世界的法兰克福学派。1933年纳粹上台。本雅明离开德国。定居巴黎;1940年,法国沦陷,本雅明南逃,在法西边境自杀。

美国著名评论家苏珊·曩塔格把本雅明说成是一个思想开放、兼收并蓄的旧式“文人”或“量后一位自由知识分子”。

目录信息

· · · · · · (收起)

读后感

看这种书很不爽。。 就像走到一座埋葬着古老优雅的精神的墓前。。 你不能不想。。 俱往矣。。 更让人心情不好的是。。 这压根儿就不成其为一个幽思的事儿。。 坟墓的四周没什么宁静乡野。。 只有挤满泥头车的高速公路。。 你刚站了一小会儿。。 那边就喊了。。 孙子哎。。 ...

评分 这本书不是童话,和小时候读过的豪夫童话不一样,那本童话里有小矮人穆克的故事,他穿着小飞鞋飞来飞去,还戏弄了国王。我想,喜爱读书的本雅明一定知道这个故事。驼背小人没有穆克那样的神通,他是我们小时候幻想中的对话者的化身,通常躲在门后或藏在某个不为人知的角落...

评分2019年截至目前新买的所有书里,《柏林童年》是第二喜欢的(罗兰·巴特的《埃菲尔铁塔》是第一)。柏林,童年,这两个词本身已足够吸引人,更不用说作者,更不用说封面设计,更不用说它的体积(平装32开的小册子是人类之光)。 但我其实只是想借这本书的地盘分享几句我对柏林的...

评分学生时代读过本雅明的一本小书《驼背小人——一九零零年前后柏林的童年》,是同一本书的两个版本。 彼时还没来过德国,对本雅明笔下的柏林童年有着梦幻憧憬,且全靠他文字赋予的想象。而现在再读时,已经定居德国十余年了。不禁想起之前读到过的一个句子:“人生如火柴划燃,一...

评分每个人都有一个可以许愿的仙女,但是只有很少的人还记得自己许过的那个愿。所以也很少有人会察觉到,在他们的生活里,仙女已经成全了他们的愿望。我记得自己那个被成全了的愿望,我不想说,它比童话里的孩子所许的愿更聪明…… 当这一切就绪时,女佣就把一个苹果放...

用户评价

或许是自己不够敏感,至少我感到本雅明这里的“意识形态批判”是乏力的。也许,一边回忆自己的(富足且自洽的都市)童年,一边要做现代性批判,不仅难度颇高,显得有些故作姿态了。是不是思想家总有一种把自己“还原”成一个早慧的小小救世主的倾向?这其中的自恋是非常明显的。换作我,我还更宁愿纯粹地回忆,纯粹地陶醉,纯粹地自恋,舍不得这样挪用自己的童年作什么意识形态批判。基森稿和最后稿的差别,自然有内容上的,不过,前者的行文全都是一泻而下的单独一段成篇,后者里则几乎有了分段,这种差异之于自觉者如本雅明必然是有意而为。(年轻的本雅明…就是理想型啊啊啊啊!真喜欢封面的照片!)“他被阅读的大雪覆盖得异常苍白。”

评分本雅明的语言确实是少有的好

评分其实读的是英文版 = =

评分记忆激活法。

评分"存在对不存在眉来眼去..."我的存在只是之前之我的沉积物

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有