具体描述

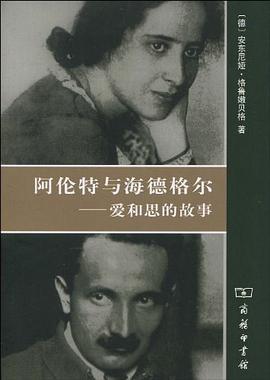

1924年,一个学哲学的18岁的犹太女大学生在马堡遇到一位反叛的哲学家,这位哲学家后来成为纳粹运动的思想先声。于是,在年轻的汉娜•阿伦特(1906-1975)和已婚的马丁•海德格尔(1889-1976)之间演绎出一段激情四射的爱情故事。将近十年后,恰恰是海德格尔寄予民族“觉醒”厚望的纳粹把阿伦特这位德国犹太女性置于流亡境地。她先是逃到法国,最终流亡美国。而海德格尔在短暂出任弗赖堡大学校长一职后,又回到他的哲学中去。1950年,两位主人公久别重逢,旧情复萌,继又开始了关于这个充满破坏的世纪的论辩式对话。

作者在这部关于阿伦特和海德格尔的双重传记中展示了那个时代的巨幅全景。她发掘新材料,向当事人求证。政治巨变及其灾难、崭新的哲学、德国的大学、阿伦特的博士导师卡尔•雅斯贝尔斯及其他重要的思想家、美国和欧洲——作者以此为背景,讲述了20世纪最富争议的爱和思的故事。

作者简介

安东尼娅·格鲁嫩贝格,1944年出生于德国德累斯顿,先后在图宾根、美因河畔法兰克福和柏林学习哲学、社会学和日耳曼语言学。她在柏林自由大学读完博士,在亚琛工业大学完成任职资格论文。后在美国宾夕法尼亚大学教授德国研究课程。自1998年起任奥登堡大学政治学教授。1999年,她在该校建立并领导“汉娜·阿伦特研究中心”。

她著有:《市民与革命者——格奥尔格·卢卡奇,1918-1928》,1976;《冲破内在的墙——民主德国的政治与文化》,1990;《反法西斯主义——一种德国的神律》,1993;《睡着了的自由》,1997;《抓住罪责不放》,2001;《阿伦特》,2003。

目录信息

第一章:世界土崩瓦解——哲学的革命是怎样开始的

半路出家的哲学:卡尔·雅斯贝尔斯

新哲学的破晓:马丁·海德格尔

相遇:海德格尔与雅斯贝尔斯

两对夫妇

走向哲学的途中:汉娜·阿伦特

同化文化的破裂

第二章:生命中具有事件性的事件一爱情从天而降

大学生活

首次遭遇

《存在与时间》

第一批读者的反应

分手之后

海德格尔和卡西尔在达沃斯

汉娜·阿伦特和京特·施特恩

海德格尔与雅斯贝尔斯:开始默声的友谊

第三章:20年代背景下德意志人与犹太人共生的失败

——朋友变成敌人

民族同化与职业生涯的终结:汉娜·阿伦特

犹太复国主义与存在哲学

拉赫尔·瓦恩哈根的两难处境

追捕与逃亡

海德格尔:把哲学付诸实践

柏拉图学园与国家社会主义的高校改革

海德格尔与他的同事

海德格尔校长

开始撤退

汉娜·阿伦特:被抛入政治洪流

第四章:逆境中的海德格尔与阿伦特发现美国

美国啊,美国

在美国与欧洲之间

在美国的犹太复国主义者

巴勒斯坦与以色列

犹太复国主义政策的陷阱

有关帝国主义的写作计划

战后时期的德国:罪责问题

美国人眼中的海德格尔

作为在美国生活的欧洲人

第五章:传统断裂与重新开始——阿伦特与海德格尔的对位

海德格尔:为荣誉而战

海德格尔:艰难的岁月

前后一贯的思考

海德格尔与雅斯贝尔斯:友情结束之后

雅斯贝尔斯、阿伦特和海德格尔

汉娜与马丁的重逢

……

第六章:爱神蒙迪——思索浩劫之后的世界

致谢

注释

参考文献

索引

· · · · · · (收起)

读后感

他是一棵树 , 那时候正好枝叶繁茂, 他知道世界的每片叶子 , 连同叶子上清晨的露珠, 她来到树下,不为避雨,不为乘凉, 不为仰仗那高度以外的苍穹, 只为探问他脚下的泥土 , 如何滋养 ,如何成长。 他看见她来了。美好的她、新鲜的她、眼睛里藏着整个宇宙奥秘的她...

评分本文不涉及哲学与政治。 我想探讨的只是一个男人与女人的关系,我认为这个问题,比任何哲学或者政治问题都复杂,是人性最深刻的体现,因此我才为此文套用了一个相当好莱坞的题目,让人们以平常的眼光来看待故事中的这两个人。 在爱情关系中,只有男人和女人,其他都是背景和装...

评分本文不涉及哲学与政治。 我想探讨的只是一个男人与女人的关系,我认为这个问题,比任何哲学或者政治问题都复杂,是人性最深刻的体现,因此我才为此文套用了一个相当好莱坞的题目,让人们以平常的眼光来看待故事中的这两个人。 在爱情关系中,只有男人和女人,其他都是背景和装...

评分世界上每天都在发生爱情事件。1924年冬天的德国马堡大学,18岁的女大学生汉娜•阿伦特遭遇了35岁的哲学教授马丁•海德格尔。 虽然海德格尔还将于1927年才发表令他享誉世界的《存在与时间》,但是身高只有一米六三的他,此时在马堡已然是“思想王国里的神秘国王”,40多年之...

评分二十世纪的两位哲学家海德格尔和阿伦特之间的恋情,在思想界早已不是什么秘密,但是引起大众的注意还是不久之前的事情。1995年,埃尔贝塔•埃廷格关于两人的研究《汉娜•阿伦特和马丁•海德格尔》出版旋即引起了争议性的轰动。也难怪,这是因为埃廷格在创作这本传记时,...

用户评价

借楼。在信中,海德格尔不断地向汉娜申明,没有第二个人能像她那样理解他,特别是对哲学性的东西上。阿伦特也将证明她对海德格尔的理解是如何准确。她比海德格尔自己更理解海德格尔。就像在爱情中一样,对海德格尔的哲学汉娜做出的是配补性的回答,她给海德格尔哲学补充了他尚欠缺的那种世界性。针对海德格尔的“进入死亡的先驱”,她补以诞生哲学;针对他的自我性的生存唯我论,她补以多元性哲学;针对海德格尔对常人世界的沉沦批判,她补以“amor mundi”(世界之爱);针对海德格尔的采光,她的回答是,授予“光天化日的公开性”以哲学的神圣桂冠。这样,海德格尔的哲学才变得有一定的完整性了。但是这个男人并没有留意到这一切。他根本不读汉娜的书,或者只是随意翻翻而已。而他读到的,都将是令他伤心的东西,越往后越是如此。

评分这本书跟一般的传记非常不一样,写法比较特别。对个人的私情关注并不多,主要是对历史背景、对二人学术的讨论。

评分完全陷入其中

评分回应一下底下一条评论中对译者是否有哲学背景的质疑,译者有哲学背景,绝对的。每个懒得仔细内容思考却想秀一下自己看过书的人,就要质疑一下翻译,不如您去多看些书再来说话。否则反映的只是您自己的阅读剂量和知识水平。

评分2011-9-12 今天是中秋节。看这本书是非常让人忧伤的,我想作为女人会为阿伦特难过。在那个时代,她的艰难不是我们可以想象的。而那个男人却过于理智了。这也许更成就了阿伦特,我是这么认为的,她也许也是这么认为的。所以最后,她以德报怨。她是真正聪明且成熟的女人,只有这样的女人才会真正拥有“自我”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有