具体描述

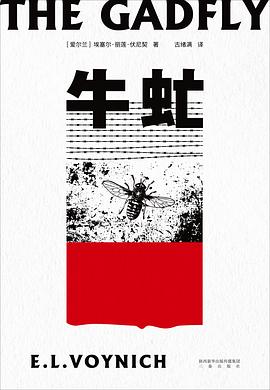

这是一个关于信仰和英雄的故事。

十九世纪的意大利,当少年亚瑟还在为青梅竹马的误会烦恼时,得知敬爱多年的神父竟一直在欺骗自己,心中的偶像瞬间崩塌。沉重的打击令亚瑟愤然离家,唯有对自由的信念支撑自己。

十三年后,一位坚毅冷酷的革命斗士“牛虻”回到意大利,以犀利的讽刺文章抨击教会的统治。一次行动中,牛虻被捕,在狱中见到了前来劝降的神父。原来,牛虻就是曾经的亚瑟,但此时此地,两颗曾经彼此相系的心却因不同的信仰南辕北辙。面对支离破碎的人生,牛虻做出的选择震撼了一代又一代读者。

“我一定要走自己的路,追随我所见到的光明。”

编辑推荐:

- 励志榨泪机,给面对困境坚持勇敢的少年,和仍需被感动的成年人

- 残酷而热烈的信念之书,一百多年来无数读者在此重获力量

- 恨不起来的反派,并不完美的主角

- 爱尔兰女作家伏尼契代表作,影响几代中国读者的外国名著,全球卖出逾450万册

- 口碑译本,刘小枫教授解读推荐

作者简介

埃塞尔·丽莲·伏尼契

Ethel Lilian Voynich,1864—1960

爱尔兰作家

1864年生于爱尔兰,21岁毕业于柏林音乐学院

数学家乔治·布尔和哲学家玛丽·埃弗勒斯之女

29岁与流亡的波兰裔藏书家威尔弗雷德·伏尼契结婚,晚年移居美国

33岁写下代表作《牛虻》,在中国和前苏联引起巨大反响,先后被改编成多部歌剧和影视作品

目录信息

读后感

每个男孩子心中都有一个自己的英雄,他是他们的偶像,打架的信心,被揍的隐忍,痛苦的勇气,眼泪的死敌,父亲的代替,当然也是装逼耍帅时心口的一股骄傲和热气。 现在回想起来,对我,却是一个女性的开头:妈妈介绍《牛虻》给我看,最后加了一句感叹:琼玛与亚瑟的爱情呀~~ ...

评分《牛虻》 长篇小说。作者:【爱尔兰】艾捷尔•丽莲•伏尼契 李俍民译 1958年中国青年出版社出版 1 喜欢《牛虻》,是因为喜欢这部长篇小说的主人公牛虻。自从上初中时读了《牛虻》,牛虻就刻在我的心里了。在我成长的那个崇拜高、大、全式英雄的时代,牛虻...

评分 评分”一个行将死去的人有权憧憬他的一个幻想,我的幻想就是你应该明白为什么我对你总是那么粗暴,为何久久忘却不掉旧日的怨恨。你当然明白是为什么,我告诉你只是因为我乐意写信给你。在你还是一个难看的小姑娘时,琼玛,我就爱你。那时,你穿着方格花布连衣裙,系着一块皱巴巴的...

评分用户评价

从纯粹的阅读体验角度来说,这本书的语言风格独树一帜,简直可以称得上是一种文字的“炼金术”。作者的句式变化多端,时而使用极其典雅、修饰繁复的长句,仿佛在进行一场复杂的交响乐演奏;时而又骤然转向简短、有力的断言,如同鼓点般敲击心灵。这种节奏上的巨大反差,有效地控制了阅读的情绪张力。更值得称道的是词汇的精准性,每一个动词和形容词的选择都像是经过千锤百炼,绝无冗余或平庸之词。阅读过程如同在品尝一道精心调配的菜肴,你需要分辨出其中的酸甜苦辣,才能体会到整体的和谐。我甚至会忍不住回翻阅读一些段落,仅仅是为了欣赏那种罕见的语言美感和构造之精巧。它需要的不仅仅是理解故事,更是对语言本身艺术性的深度欣赏,是一次对文学表达极限的探索。

评分这本新近读到的作品,着实让人眼前一亮。它并没有像许多畅销小说那样,一上来就抛出惊天动地的阴谋或者矫揉造作的爱情故事。相反,作者以一种近乎冷静的笔触,缓缓铺陈出一个充满生活质感的世界。人物的塑造尤为成功,那些鲜活的面孔,他们的挣扎、他们的微小的胜利,都像是从我们身边走过的友人。我尤其欣赏作者对细节的捕捉,比如一场雨后泥土散发出的特有气味,或者在简陋茶馆里人们低声交谈的语调。这些细微之处,非但没有拖沓情节,反而极大地增强了场景的真实感和代入感,让人仿佛真的置身于故事发生的那个特定时空,去感受角色的喜怒哀乐。叙事节奏把握得恰到好处,时而如同溪流般平缓,让人得以沉淀思绪,时而又像山涧的急流般突然加快,将人推向某个重要的转折点。这本书需要的不仅仅是阅读,更是一种体味,它像一幅需要你走近、再后退,不断调整视角才能看清全貌的油画,值得细细品咂。

评分坦白说,这本书的文学性毋庸置疑,但最打动我的,反而是它那份近乎古典的悲悯情怀。在那些宏大叙事和复杂的社会背景之下,作者始终没有忘记笔下那些“小人物”的命运。他们或许不是历史的弄潮儿,但他们的爱恨情仇、他们的微不足道的抗争,却构成了整个故事最动人的底色。作者对“失落感”和“疏离感”的描绘入木三分,那种无论身处何地、做出何种选择,都无法完全回归本真的苍凉,弥漫在字里行间。我特别喜欢其中某几段关于记忆与遗忘的描写,它精准地捕捉了时间对个体心灵的侵蚀,那些曾经清晰的画面是如何在岁月的打磨下变得模糊、扭曲,最终只剩下一团说不清道不明的情绪。这种温柔的哀伤,使得全书的基调虽然沉郁,却并不令人绝望,反而因为它深知苦楚,才更显出人性的可贵与坚韧。

评分读完这本书,我最大的感受是,它挑战了许多既定的文学范式。它的结构非常大胆,并非线性叙事,而是像一团精心编织的复杂挂毯,不同的时间线和视角交错重叠,初读时可能会感到一丝迷惘,但一旦抓住那条核心的内在逻辑线索,你会发现所有的碎片都完美地嵌合在一起,构成了一个宏大而精密的整体。这种叙事上的复杂性,要求读者必须保持高度的专注力,它拒绝浅尝辄止的阅读方式。在主题表达上,作者更是游刃有余地探讨了存在主义的诸多议题,但又绝不陷入空洞的说教。那些关于选择、责任与自由的拷问,都巧妙地融入了角色的日常困境和重大的道德抉择之中。我尤其赞赏那些充满哲思的对白,它们如同刀锋般犀利,直指人性深处的幽暗与光亮,读罢令人久久不能平静,甚至会忍不住停下来,反复咀嚼那些精炼的语句,思考它们在自己生活中的对应与反思。

评分这是一本极其“有力量”的书,它的力量不在于外显的戏剧冲突,而在于它对社会肌理的深刻洞察和毫不留情的揭示。作者似乎拥有X光般的透视能力,能够穿透表面的繁华或贫瘠,直达制度的僵硬和人性的异化。书中描绘的社会图景是如此的真实可信,以至于让人在合上书本后,看向窗外的世界时,都带上了一种审视和怀疑的目光。这种批判性并非基于简单的道德审判,而是一种基于深厚历史感和复杂人性理解的冷静剖析。它没有提供廉价的解决方案或慰藉人心的谎言,而是将问题赤裸裸地摆在读者面前,迫使我们直面那些不愿承认的社会结构性矛盾。对于那些习惯了被“喂食”标准答案的读者来说,这本书可能会带来一定的阅读阻力,但坚持下去,你会发现它提供的是一种更深刻、更具建设性的思考起点,是对“我们如何生活在此”这个根本问题的严肃回应。

评分有时间来看一看这样一本书吧,真的很有价值

评分非常经典的好书,值得再读~

评分非常好看的一本书啊,故事性很强,推荐!

评分苏菲羊迎来了职业生涯上堪称最燃一部!新书已经做好,正在印厂,大家关注一下子?

评分此版本手感很棒,翻译也流畅,故事嘛大家都知道

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有