具体描述

杨博奇再次踏入这座城市,流浪般漫游在西单、景山、中关村e世界、世贸天阶、三里屯,像一位情报收集者探听观察着时人时事。他像极本雅明笔下“发达资本主义时代的抒情诗人”,一次次陷入熟悉又陌生的地理坐标,他有的不是惊叹而是批判,不是赞美而是乡愁。他批判把北京切割成“废墟”的国家大剧院,批判给长安街泼了一盆脏水的东方广场。而乡愁呢,远在八十年代,遥不可及。如同卢沟桥的月亮,如梦似幻。当杨博奇全裸躺在卢沟桥上望月,“感觉有阳光从石头里慢慢渗出来,又慢慢渗到你身子里,让你浑身的血都是热乎乎的”。时间和空间在此刻被召唤而合一,构成本书动人的一笔。

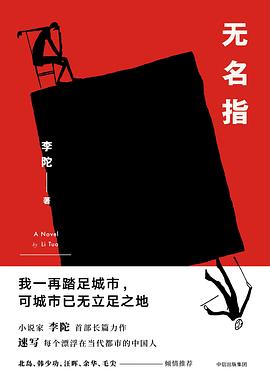

作者简介

李陀,生于一九三九年,达斡尔族。评论家,作家,一九八六年,任《北京文学》副主编。一九八九年后赴美国访问,先后在芝加哥大学、伯克利大学、杜克大学、密歇根大学等校做访问学者。九十年代和陈燕谷共同主编以“新学人、新学术、新思想”为目标的《视界》。现为哥伦比亚大学东亚系客座研究员。

目录信息

读后感

苒苒是个女海归。学霸,高智商。高校开课第一堂,就引发明星效应。人人都以为,她会在学术圈里风生水起。谁知道,两年后,她辞职了。因为她无法容忍高校生态圈里的各种造假和利益交换,而她的斗争更被同事们视为抹黑。 苒苒的丈夫叫华森,也是个海归。华森大学时就是个意气风发...

评分 评分 评分混杂着烟气的闷热里,二锅头的酒香挥之不去,一股暖烘烘的热气从小腹升起,直贯头顶,留下一阵如薄薄轻纱一样柔软的迷糊和晕眩,然后在全身四处悄悄游走——这感觉,太好了,太熟悉了。好像十多年的岁月不过是一道小河沟,能够一跃而过,于举步之间又回到了在大学里读书的年代...

评分苒苒是个女海归。学霸,高智商。高校开课第一堂,就引发明星效应。人人都以为,她会在学术圈里风生水起。谁知道,两年后,她辞职了。因为她无法容忍高校生态圈里的各种造假和利益交换,而她的斗争更被同事们视为抹黑。 苒苒的丈夫叫华森,也是个海归。华森大学时就是个意气风发...

用户评价

《无名指》这本书,带给我最深刻的印象,是它所营造的那种独特的氛围。它不是那种让你捧着哈哈大笑,也不是那种让你心跳加速、惊险刺激的作品,而是一种能够让你静下心来,慢慢品味,并在字里行间感受到一种淡淡的疏离感和宿命感。作者的笔调非常沉静,他不会刻意去渲染悲伤,也不会强行制造煽情,但那种人物内心的孤寂,以及对生命无常的隐忍,却能悄无声息地渗透到读者的心中。我记得有一段描写,主角一个人走在雨夜的街道上,路灯将他的影子拉得很长,那种孤独感,仿佛连雨滴都带着一种冰冷的绝望。我当时读得非常安静,甚至能听到自己内心的回响。这种将人物的内心世界与外部环境巧妙融合的写作手法,让这本书充满了独特的艺术魅力。它没有明确的善恶之分,也没有绝对的好坏之说,而是将人物置于一个灰色地带,让他们在欲望、情感和现实的夹缝中挣扎。这种模糊性,反而让这本书更具解读的空间,也更能引发读者对于人生意义的思考。

评分《无名指》这本书,给我的感觉就像是打开了一个尘封已久的心灵抽屉,里面盛满了各种复杂而真实的情感。作者的笔触非常细腻,他没有选择大刀阔斧地描绘惊心动魄的事件,而是将重点放在了人物内心世界的挖掘上。我尤其赞赏作者对人物情绪转变的刻画,那种细微的心理波动,就像潮水一样,缓慢而有力地冲击着读者的心灵。当你读到某个角色因为一句无心的话而暗自神伤,或者因为一个微小的善意而重拾希望时,你会发现自己也情不自禁地被卷入其中,仿佛自己就是那个角色,在经历着同样的情感起伏。这种共情能力,是很多作家难以企及的。我曾在一章中,读到主角因为过去的经历而对“承诺”这个词产生了深深的恐惧,作者用非常诗意的语言,将这种恐惧具象化,描绘成一个无形的牢笼,将主角牢牢地困在其中。我当时读得非常动容,仿佛看到了自己内心深处隐藏的某些不安全感,被作者无意间揭示出来。这种“被看透”的感觉,既让人感到一丝不安,又有一种得到理解的慰藉。这本书并非总是阳光明媚,它也有阴影,有挣扎,有迷茫,但正是这些阴影,才让它更加真实,更加引人深思。作者似乎在告诉我们,生活并非只有单调的色彩,而是在各种复杂的色调交织下,才构成了生命的全部意义。

评分初读《无名指》时,我并没有对它的故事情节抱有太高的期待,我只是被它那个富有想象力的书名所吸引。然而,随着阅读的深入,我发现作者的叙事方式和内容深度,远远超出了我的预料。作者擅长在平淡的日常生活中,挖掘出人性的光辉与脆弱。我特别欣赏他对于人物情感的刻画,那种细腻到极致的心理描写,让我仿佛能窥探到角色的内心深处,感受到他们喜怒哀乐的种种情绪。有一段,主角在面对自己曾经深爱却不得不放手的人时,那种内心的痛苦与不舍,作者用极其克制的语言,描绘出一种无声的呐喊,让我读得心疼不已。这本书,并没有提供一个简单的“happy ending”,它更多的是展现了人生的复杂性和不确定性,以及我们在面对这些未知时,所展现出的坚韧与脆弱。我常常在想,作者是不是也曾经历过相似的情感,才能将这些情感描绘得如此真实,如此动人。它让我意识到,即使在最艰难的时刻,我们依然能够找到坚持下去的力量,即使失去,也会留下深刻的印记。

评分我之所以会被《无名指》这本书吸引,很大程度上是因为作者在构建故事时,对细节的把握极尽精妙。他能够将那些看似微不足道的日常片段,赋予深刻的内涵,并巧妙地串联起来,形成一个完整而动人的故事。我尤其赞赏作者对人物情感的细腻刻画,那种复杂而矛盾的情感,被他描绘得淋漓尽致。我记得有一段,主角在面对一个让他备感压力和困惑的局面时,作者用极其简洁的语言,描绘出他内心深处的那种无助和挣扎,让我读得心头一紧,仿佛自己也身临其境。这本书,并没有给我一个明确的“正确答案”,它更像是在引导我去理解人生的复杂性,去体谅他人的选择,去思考那些隐藏在行为之下的深刻动机。它让我明白,即使在最艰难的选择面前,我们依然能够保持内心的底线,即使付出代价,也能够从中获得成长。

评分《无名指》这本书,给我的感觉就像是品尝一杯陈年的威士忌,初入口时可能有些辛辣,但随着时间的推移,那种醇厚而复杂的味道便会慢慢在舌尖散开,回味无穷。作者的文字风格并非那种华丽辞藻的堆砌,而是以一种朴实无华的方式,缓缓地讲述着一个又一个关于人生的故事。我特别喜欢作者在描写人物的内心独白时,那种毫不掩饰的真实感。他不会刻意去美化角色的缺点,也不会回避他们的失落和迷茫,而是将这些不完美的真实一面,毫无保留地呈现在读者面前。我记得有一章,主角因为一件小事而陷入深深的自责,作者用大段的篇幅描写了他内心的自我否定和挣扎,那种沉重的愧疚感,仿佛能压得人喘不过气来。然而,正是这种不完美的真实,才让角色变得更加立体,更加 relatable。这本书,没有给我什么惊世骇俗的教诲,它更像是一种潜移默化的影响,让我开始反思自己的人生,思考那些曾经被我忽略的细节,以及那些藏在心底的渴望。

评分《无名指》这本书,带给我的感觉就像是走入了一个久违的老房子,里面的每一件物品,都承载着一段被遗忘的故事。作者的文字,没有那种刻意的煽情,也没有跌宕起伏的情节,而是以一种沉静而内敛的方式,缓缓地向我揭示着一个又一个关于生命、关于爱、关于失去的片段。我特别喜欢作者在描写人物内心世界时的那种克制与深沉。他不会大肆渲染角色的痛苦,而是用一种近乎冷漠的笔触,描绘出那种被压抑在心底的伤痕。我记得有一章,主角因为一件往事而无法入睡,作者用大段的文字描写了他内心的思绪翻涌,那种对过去的追悔,以及对未来的迷茫,都让我感同身受。这本书,没有给我什么宏大的叙事,它更像是一种细水长流的沉淀,让我开始审视自己的内心,思考那些曾经被我忽略的细节,以及那些隐藏在日常之下的深刻意义。它让我明白,即使在最黑暗的时刻,我们依然能够找到一丝光亮,即使失去,也会留下深刻的印记。

评分我之所以会被《无名指》这本书深深吸引,很大程度上是因为作者在处理人物关系时,所展现出的那种细腻与真实。他没有将人物简单地划分为好人与坏人,而是将他们置于一个复杂的人性光谱中,展现出他们各自的闪光点与阴暗面。我尤其赞赏作者对情感的描绘,那种若即若离,欲说还休的微妙情感,被他捕捉得淋漓尽致。我记得有一段,主角和一位曾经伤害过自己的人重逢,两人之间的对话,看似平静,却暗藏着无数的试探、防备,以及难以言说的过去。作者用大段的留白和暗示,将那种复杂而压抑的情感氛围营造到了极致,让我读得心潮澎湃,却又说不出话来。这本书,并没有给我一个明确的“应该如何做”的答案,它更像是在引导我去理解人性的复杂,去体谅他人的不易,去思考那些隐藏在关系背后的深刻原因。它让我明白,生活中的许多事情,并非非黑即白,而是在各种灰色地带的交织下,才构成了我们所经历的一切。

评分《无名指》带给我的阅读体验,更像是在和一位老朋友进行一场深入的对话。它没有刻意追求情节上的跌宕起伏,也没有设置出人意料的反转,而是以一种平和而缓慢的节奏,缓缓地向我展露一个又一个令人动容的故事。我喜欢作者在叙事中融入的那些哲学思考,那些关于生命、关于爱、关于选择的探讨,并非生硬说教,而是自然而然地渗透在人物的言谈举止和内心独白之中。我记得有一次,主角在面对一个艰难的选择时,内心充满了矛盾和犹豫,作者用大段的篇幅描写了他内心的挣扎,那种对未知未来的恐惧,以及对过往遗憾的追溯,都让我感同身受。我当时放下了书,坐在窗边,望着窗外发呆了很久,思考着自己在生活中也曾面临过的类似困境。这本书让我觉得,作者不仅仅是在讲述一个故事,他更是在引导读者去审视自己的内心,去思考那些隐藏在日常之下的深刻问题。它不给你答案,但它会让你开始提问,开始反思,这正是它最宝贵的地方。作者的文字,就像是清晨的露珠,晶莹剔透,又带着一丝淡淡的忧伤,总能触碰到我内心最柔软的地方。

评分这本书的名字就叫做《无名指》,光是听到这个名字,就有一种莫名的吸引力。它不像那些直白或是充满诗意的名字,反而带着一种欲说还休的神秘感,让人忍不住想去探究它背后隐藏的故事。我常常在想,为什么是“无名指”?它象征着什么?是爱情?是承诺?还是某种缺失?这种未知感,正是吸引我翻开这本书的第一个原因。当我真正开始阅读时,我发现作者对于“无名指”这个意象的运用,是如此巧妙而深刻。它不仅仅是一个简单的代号,更是贯穿整本书的核心,是人物情感的寄托,是命运纠葛的枢纽。作者用一种近乎仪式感的方式,一次次地在故事中提及它,无论是主角戴上戒指的瞬间,还是因为失去而留下的空虚,都让人感受到了“无名指”所承载的重量。这种对细节的极致打磨,让“无名指”这个名字不再只是一个标签,而变成了一个鲜活的存在,一个能引发无数联想的符号。我尤其喜欢作者在描写人物心理活动时,对“无名指”的细腻刻画。当角色因为某种原因无法将戒指戴上,或是被迫摘下时,那种内心的失落、挣扎,甚至是绝望,都被作者描绘得淋漓尽致。我仿佛能透过文字,感受到角色指尖传来的冰冷,感受到那份沉甸甸的失落感,这种代入感是我在阅读其他书籍时很少体验到的。

评分我之所以会被《无名指》吸引,很大程度上是因为作者在构建故事时,对细节的极致追求。他笔下的每一个场景,每一个人物,都仿佛拥有了生命一般,栩栩如生。我曾在一章中,被作者对一个老旧咖啡馆的描写深深打动。那个咖啡馆的墙壁上挂着褪色的老照片,空气中弥漫着淡淡的咖啡香,以及一种挥之不去的怀旧气息。作者用文字将我带入了那个空间,我仿佛能听到咖啡机运作的轻响,闻到烘焙的豆子的香气,甚至能感受到那份岁月沉淀下来的宁静。这种身临其境的感觉,让我对故事有了更深的沉浸感。更重要的是,作者能够将这些看似微不足道的细节,巧妙地串联起来,成为推动情节发展,或者揭示人物性格的重要线索。我记得有一个情节,主角无意中发现了一枚被遗忘在角落里的旧戒指,这枚戒指,看似普通,却勾起了他尘封已久的回忆,从而引发了一系列意想不到的连锁反应。作者对这种“蝴蝶效应”的精准把握,让我觉得整个故事的推进,都是那么自然而然,又充满着宿命般的张力。

评分通篇有两个最大的遗憾,第一,结尾没看明白,第二,书名没懂啥意思。另外,我找了一些李陀关于本书的自我解释,说是试图通过这本书达到“恢复文学的传统”,我看到了很鲜明的一段段的对话,夹着心理描写,有点特别,但是,这就是传统文学吗?我有点不解。

评分当然不是一本好小说,但藏在小说背后的作者在问,现在的好小说们有什么意义?

评分两天读完560多页,实在不懂您所谓“纯文学”什么概念,这不是描写语言稍微好点的通俗小说是什么?要学老陀曹雪芹写人物,却没写出一个讨喜的人物。别的作家不靠对话推进,是自知对话才是最难写得贴合每个人物的。对老北京的眷恋可与姜文平齐

评分老去的诸位还在写,年轻的人们呢?你们不行啊。

评分看到书的第92页,杨博琦躺在卢沟桥上看月亮,赤身裸体。从那里我觉得我开始理解这本小说到底要讲什么了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有