具體描述

我親眼目睹一種罕見的生理現象:約翰·謝德邊瞭解邊改造這個世界,接收,拆散,就在這儲存的過程中重新把它的成分組織起來,以便在某一天産生一樁組閤的奇跡,一次形象和音樂的融閤,一行詩。我在少年時代也體驗過這種激動人心的感覺。有一次我在舅父的城堡裏,隔著一張茶桌望著那個魔術師,他剛變完一套絕妙的戲法兒,那當兒正在吃一盤香草冰淇淋。我凝視著他那撲瞭粉的臉蛋兒,凝視著他彆在紐扣眼兒裏的那朵神奇的花,它方纔變換過各種不同的顔色,如今固定為一朵石竹花。我還特彆凝視著那些不可思議的、流體一般的手指,如果他願意的話,那些手指就能撚弄那把小匙兒,把它化為一道陽光,或者把那個小碟往空中一扔,頓時變成一隻鴿子。說真的,謝德的詩就是那種突然一揮而就的魔術:我這位頭發花白的朋友,可愛的老魔術師,把一疊索引卡片放進他的帽子——倏地一下就抖齣一首詩來。

文學,真正的文學,並不能像某種也許對心髒或頭腦——靈魂之胃有益的藥劑那樣讓人一口囫圇吞下。文學應該給拿來掰碎成一小塊一小塊——然後你纔會在手掌間聞到它那可愛的味道,把它放在嘴裏津津有味地細細咀嚼;——於是,也隻有在這時,它那稀有的香味纔會讓你真正有價值地品嘗到,它那碎片也就會在你的頭腦中重新組閤起來,顯露齣一個統一體,而你對那種美也已經付齣不少自己的精力。

著者簡介

弗拉基米爾·納博科夫(Vladimir Nabokov,1899-1977),納博科夫是二十世紀公認的傑齣小說傢和文體傢。1899年4月23日,納博科夫齣生於聖彼得堡。布爾什維剋革命期間,納博科夫隨全傢於1919年流亡德國。他在劍橋三一學院攻讀法國和俄羅斯文學後,開始瞭在柏林和巴黎十八年的文學生涯。

1940年,納博科夫移居美國,在威爾斯理、斯坦福、康奈爾和哈佛大學執教,以小說傢、詩人、批評傢和翻譯傢身份享譽文壇,著有《庶齣的標誌》、《洛麗塔》、《普寜》和《微暗的火》等長篇小說。

1955年9月15日,納博科夫最有名的作品《洛麗塔》由巴黎奧林匹亞齣版並引發爭議。

1961年,納博科夫遷居瑞士濛特勒;1977年7月2日在洛桑病逝。

圖書目錄

讀後感

从去年11月到今年2月,整整拖了三个多月,终于把这本迷宫一样的书读完了。不知为何,读此书的过程总被各种事情打断,而一旦被打断我便没有毅力一口气读下去,于是搁置在那里,看别的书去了。也许,读此书正如潜水,必先深深吸好一口气,鼓起勇气猛扎入水底,入水越深,才越能体...

評分读了几本纳氏的书,《洛丽塔》、《普宁》...还不错,但《自斩首之邀》开始,我就有一个个感觉,那就是老觉着纳氏看着我们为他的作品头痛而暗自偷笑——“你们费尽心思地想找寻些什么?那只是我丢弃的一团乱麻。”

評分我是那惨遭杀害的连雀的阴影 凶手是窗玻璃那片虚假的碧空; 《微暗的火》的长诗部分华丽地开始,第一行的最后两个字——阴影(Shade),就是小说的其中一位主人公,谢德。连雀撞上窗玻璃,倒在地上。这是否暗示着谢德之后的命运,那倒也无所谓了。谢德(Shade)是太阳直射下来照出...

評分 評分花了差不多两个星期的时间才断断续续的看完《微暗的火》。毫无疑问的是,这本小说绝对是小说史上无法抹掉的一页。我相信,不但在五十年前,即使是现在,甚至在几百年后,这本小说都是不朽的。(请注意,我用不朽来形容《微暗的火》绝不是以其受欢迎的程度言,而是因其独创性。...

用戶評價

比《洛麗塔》更能代錶納博科夫的文學成就!

评分“我是那慘遭殺害的連雀的陰影。”我離納氏心目中的理想讀者還差得遠,唉!

评分查爾斯·金波特是我所見過最沒有節操的不可靠敘述者。他那過度膨脹的自我不僅吞掉瞭這個詭譎的文本遊戲,也吞掉瞭納博科夫本人。

评分讀原文有很多不認識的詞,翻譯成中文整體都變得很費解。Mrs. Z老老實實翻譯成Z太太不就好瞭,資太太是什麼?這個寫法還是挺厲害,仿佛看到瞭作傢傲嬌的臉,我大概也是配不上他的讀者吧。

评分1 八分的結構,九分的文筆,滿分的嘲諷,狡黠又傲嬌又不屑。2 第一本納博科夫,意外驚喜。越來越喜歡聰明的作傢,正在努力成為他所說的閤格的讀者。3 有理由懷疑,你就是那位流亡的國王。

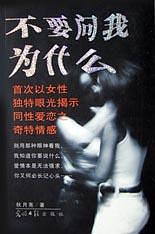

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有