具体描述

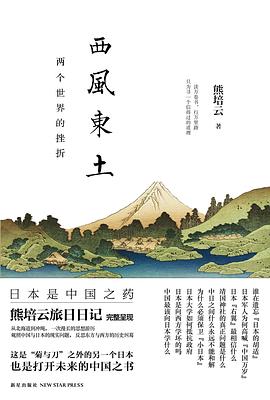

行万里路,写一卷书。熊培云以记者的敏锐和学者的深度,详细记录了旅日期间的所见与所思。本书不仅梳理了日本自明治以来的思想流变,同时深入探讨了当今日本的社会结构与社会问题。有关“日本是中国之药”的结论,注定这不只是一本日本之书,更是一本中国之书。

日本是中国的一味药。至于药性如何,很大程度上取决于中国对日本的态度。如果认真学习日本的社会建设,日本将是一味良药,可以医治中国“弱社会”与“强个人”的病灶。如果只是看到日本在向右转、安倍在参拜靖国神社、右翼在街头举旗叫喊,从而继续以民族主义、国家主义来强化中国“强国家-弱社会”的结构,则可能适得其反。倘若良药未成反自制苦果,将是一味毒药。

我之所以仍然热衷于寻访一些我所喜爱的历史人物,固然是因为在他们身上我可以找到精神与思想上的共鸣,此外还有对历史木已成舟的某种伤怀。我相信这种伤怀不仅是基于古老的悲剧意识,更是我对所有尼布尔意义上的光明之子的深切回望。我想从黑暗年代里寻回一点光亮,希望那些曾经照亮过去的人也将照亮未来。

大自然馈赠人类太多的恩情。它给了人类免费的死亡,人类却没有耐心等待这份施舍,所以不仅发明了断头台并给刽子手发工资,还制造战争把无数血肉之躯送上战场。然而,我还是要感谢大自然有关生与死的无私的施舍,它教会我们要节制贪欲。因为有了这份免费的死亡,我们可以在有生之年积极行善,至于除恶的事情交给大自然就好了。

好的观念将人带上康庄大道,坏的观念让人万劫不复。当一个国家被一种坏的观念所笼罩,这个国家也就开始了它的灭顶之灾。日本当年就是这样一步步从“明治维新”滑向“一亿总玉碎”之疯狂的。在这里,“意义猛于虎”。许多人受意义的激情驱使,最终又被意义吞没。

人类尚未形成。虽然我们名义上同属人类这一物种,并置身于所谓的人类文明之中,但人类从来没有真正生活在同一个世界里。误解与被误解,施虐与受虐,征服与臣服,同胞与异类,只要“我者-他者”这个模式一直存在,人类就永远有两个世界的挫折。

作者简介

熊培云,评论家,时代观察者。1973年生于江西永修,毕业于南开大学、巴黎大学,主修历史学、法学与传播学。曾任《南风窗》杂志主笔,驻欧洲记者,《新京报》首席评论员。现为南开大学文学院副教授。

目录信息

上卷

027 加拿大华裔青年的忧虑

030 邂逅石桥湛山

032 抗日剧里的灰太狼

034 与铁牛坐禅

037 幅馆卓哉的眼泪

042 山梨一日

050 落地而死的麦子

057 从涩谷谈话到日比谷抗议

066 “同学,请把你的骨头带走”

069 宗教与迷失

075 国会故事

089 樱桃的滋味——阿信故乡纪事(一)

097 樱桃的滋味——阿信故乡纪事(二)

107 现在思考这个国家

112 “笔部队”与书籍广告

121 清朝的维稳外交——池袋夜谈

124 中国崩溃论与大正民主运动

133 武田泰淳的悲伤——学术会议纪要(一)

137 分人主义——学术会议纪要(二)

140 “在东京合作盖房吧”

148 世态炎凉——新宿自焚案报道观察

154 “Show my power”

158 请穿过布满地雷的森林——东大授课纪要

165 天皇责任与社会抵抗

174 中国会崩溃吗?

181 西山事件

187 从义战到欲战

191 小日本主义

197 媒体将日本拖入了战争——寻访石桥湛山

209 日本的三条道路——中江兆民的预言

213 国家的品格

217 八木谷的故事——秋叶原叙往(一)

225 磨刀霍霍的媒介素养

230 关东大屠杀

235 西山太吉的微笑

240 靖国神社的真正问题

246 大家在东京

250 身边的“右翼”

253 失意的记者

259 一去不回的逃兵

264 从横滨到久里滨

278 生死风土

285 “100%的日本立场”——与“右翼”交谈(一)

291 “中国一无是处”——与“右翼”交谈(二)

296 抗议声浪中的岩波书店

301 告别军国主义的几个条件

307 女儿想家了

308 言不由衷的右翼——与“右翼”交谈(三)

313 从涩谷到明治

317 两个“一郎”的一天

324 论语与算盘——从涩泽荣一到石桥湛山

328 写序言——没有宽恕就没有未来

330 拓殖与报国

336 朗费罗的慈悲

338 风雨中抱紧自由

339 “需要光明才是真正的不幸”

342 错过胡适,错过石桥湛山

351 断臂上的花朵

352 西风吹开东土(一)

363 “踏破支那四百州”——乃木希典的春秋

366 星座与国民性

376 小中华与日本边境论

378 意义的激情

381 村八分与和解疲劳

386 东京自由女神

390 假如日本征服中国——中野夜谈

393 靖国问题——感恩还是谢罪?

399 为众人成功,为自己成仁——箱根归来

403 幸治的故事

411 困在两个祖国之间——与右翼交谈(四)

417 女儿的迷惑——竞选广告上的通缉犯

420 想起了小鹿纯子

422 沉重的幽默

423 名张的天空

427 日本刀

429 奈良屋檐下

430 京都创业课

433 社会是魔鬼——加藤嘉一来访(一)

437 仁川印象

道路与命运——卷中插画

下卷

441 归国数日

442 丑陋的日本人

444 回归人的历史与同情

445 新宿自焚案后续

447 德鲁克式的旁观者

448 鸦片与战争

450 日本与本日

451 西风吹开东土(二)

457 寂静的沉睡

458 礼失求诸野

459 在横滨想起了傅雷

465 在佐田雅志的歌声里(一)

470 可实现的乌托邦——秋叶原叙往(二)

475 中国的进步

479 高中生来信

480 皮条客的春天

488 日本的幽暗与中国的“超稳定结构”

491 地震亲历记

497 晤小仓和夫

500 NHK的烦恼

504 复活

505 感谢抗日剧

506 中间地带

511 风雨夜归人

515 历史的后怕——读石原莞尔

521 悲歌与风骨

523 从朱舜水到宋教仁

528 茨城半日与因果谜团

534 北海道的秋天(一)

536 北海道的秋天(二)

543 北海道的秋天(三)

546 在火车中向后奔跑

548 在外务省聊石桥湛山

551 凹凸结构——最后一场讲座

555 “战争来的时候第一个跑”

559 明石真人的悔悟

561 休息日

562 河上民雄的心事——秋叶原叙往(三)

567 黑暗森林——琉球纪事(一)

572 一加一等于零——琉球纪事(二)

577 人生何处不青山——琉球纪事(三)

584 赤子孤独了

586 再见幅馆卓哉

591 在佐田雅志的歌声里(二)

597 一亿总忏悔

600 “三国治”——加藤嘉一来访(二)

604 东方的土地

606 后记:如何弹奏一架钢琴

· · · · · · (收起)

读后感

文/夏丽柠 近日有新闻报道:日本外务副相木原诚二表示,日本政府欢迎更多的中国人赴日本来观光,体验日本文化。因此对中国游客实施免签,将会是未来探讨的相关措施和政策之一。 但是,在日本自民党组阁之后,内阁总理大臣安倍晋三不仅多次参拜靖国神社,并且表现出在任期内要...

评分想起四年前,在去福州的动车上读熊培云先生的《自由在高处》,每一句话每一个字都透着力量,比起激进的革命冲动,熊培云先生的人生态度与个人理想更加平和务实,恰好当时也在为出国奔波,真实的赤诚在心中激荡,尽管彼时民主小清新的批评不绝于耳,我依然深信任何时代的变革,...

评分 评分花了一个月的时间,断断续续,读完了熊培云的西土东风——两个世界的挫折。我也挺喜欢这个英文名,GONE WITH THE WESTERN WIND 首先,这是一本游记,记录了作者在日本访问的几个月时间里,对日本社会、历史、人物的探寻。在作者看来,日本是一个凸型社会,弱国家,弱个人,强社...

评分选择性失明 几乎是在满腔怒气中翻开了图书馆千里迢迢背回来的这本《西风东土》。 愠怒的原因却和这本书没多大关系。那天中午,在学校听了一个关于远东“破碎带”(shatter zones)的讲座。演讲者是位专攻俄罗斯史的历史学博士。具体的理论与研究方法于我乃是“隔行如隔山”,因...

用户评价

日本访学四个月(610-1015)日记:中日和解。和魂汉才以弑师礼毕业;读懂密藏的历史才能放下仇视;国家社会个人之中强两端日强中间美三者都强;4初印象:清新便捷礼貌汉字;石桥湛山的小日本主义参观纪念馆;90岁老人的爱华情怀;菊池宽从自由转向军国;日本手纸入水即化;反对安倍修宪集会;观议会有议员灯箱;应学英美而非德国;遇野岛刚谈记者和议员收入3000万日元每年;日本书短小因说清即可无需旁征博引;安倍政局稳定经济起色外交有为;林芙美子美化战争;访杨联升外孙蒋丰;新宿自焚报道少;先人后公民;蛮族爱国;东京大学不介入军事;报社助长民粹;关东杀韩人;法院旁听密约案;三权分立或同构;马立诚悲观;樱花中国来;右翼石平黄文雄;武士道伸缩性;边境说;一休风流;远藤誉长春往事;战犯多底层左翼;北海道和冲绳游感。

评分平淡文笔,人物事件信手拈来但少有深入,大概就是写给有一定专门史储备,对现实有所关心的人看的吧? 线索清楚,情怀有,呻吟也有,欲言又止也有,有股调子。 书封吹得略大,不是学术书,观察和思考亦不必认同,引出些微别的思考就够了。 总之蛮好读。

评分很是漂亮的书,沉甸甸的,和内容一样厚重,却好读,是学者的视角。

评分中日和解事关亚洲的繁荣与稳定,这是两国政治家和有识之士必须共同努力的事业。熊培云的访日见闻不是民风民俗的猎奇呈现,而是中日和解的可能性探讨,其中不乏灼见,也不乏迷惘痛苦,但一颗知识分子忧怀济世的拳拳之心令人肃然起敬。

评分与其说这本书是对中日问题的深度剖析,不如说是在为中国社会看病。与传统的社科类图书相比,日记体的写作风格非常轻灵,让人有一口气读完的欲望。作者在行万里路的同时,忠实呈现了读万卷书的扎实功底。知识性的背后又有着耐人寻味的犀利观点。感谢熊老师用心写了这样一本好书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有