具体描述

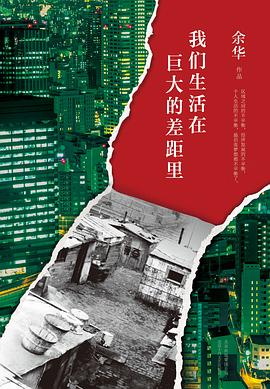

《我们生活在巨大的差距里》是余华自2003年以来的首部杂文集。

十年来他走遍世界,以亦庄亦谐的笔锋将观察到的社会、时事、文化等现象一一记录剖析,在日常生活的表象下洞见社会固有病灶,对我们生活的时代进行了由外而内深刻反省,亦在与世界的踫撞交锋中,呈现出一个崛起、变迁中的中国。正如余华所说:“这就是我的写作,从中国人的日常生活出发,经过政治、历史、经济、社会、体育、文化、情感、欲望、隐私等等,然后再回到中国人的日常生活之中。”

· 余华10年首部杂文集

· 从中国到世界,从文学到社会,以犀利的目光洞见时代病灶,以戏谑的文字戳穿生活表象。

· 当社会面目全非,当梦想失去平衡,我们还能认识自己吗?

作者简介

余华,1960年4月出生,1983年开始写作,主要作品有《活着》《许三观卖血记》《在细雨中呼喊》《兄弟》《第七天》等。其作品已被翻译成20多种语言在美国、英国、法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、瑞典、挪威、希腊、俄罗斯、保加利亚、匈牙利、捷克、塞尔维亚、斯洛伐克、波兰、巴西、以色列、日本、韩国、越南、泰国和印度等出版。曾获意大利格林扎纳?卡佛文学奖(1998年),法国文学和艺术骑士勋章(2004年),中华图书特殊贡献奖(2005年),法国国际信使外国小说奖(2008年)等。

目录信息

我们生活在巨大的差距里

一个国家,两个世界

哀悼日

奥运会与比尔• 盖茨之杠杆

最安静的夏天

七天日记

录像带电影

给塞缪尔• 费舍尔讲故事

一九八七年《收获》第五期

巴金很好地走了

我的文学白日梦

荒诞是什么

飞翔和变形

生与死,死而复生

奥克斯福的威廉• 福克纳

西格弗里德• 伦茨的《德语课》

我的阿尔维德• 法尔克式的生活

伊恩• 麦克尤恩后遗症

两位学者的肖像

罗伯特• 凡德• 休斯特在中国摁下的快门

我们的安魂曲

一个作家的力量

失忆的个人性和社会性

茨威格是小一号的陀思妥耶夫斯基

大仲马的两部巨著

关键词:日常生活

在日本的细节里旅行

耶路撒冷& 特拉维夫笔记

篮球场上踢足球

南非笔记

英格兰球迷

埃及笔记

迈阿密&达拉斯笔记

纽约笔记

非洲

酒故事

儿子的固执

写给儿子的信

……

· · · · · · (收起)

读后感

怎么来评价余华这本号称十年磨一剑的杂文集《我们生活在巨大的差距里》呢?如果要我直说,那就是这是一个七拼八凑的大拼盘,里面有些部分还有些营养,但更多的是让人食之无味又无比厌倦的“鸡毛蒜皮”,就是在这些“鸡毛蒜皮”里都不乏“注水肉”。当然,也可以说这本书是新鲜...

评分余华的这本新书,是十年来的首部杂文集。 ”差距“这个意象不只出现在某一篇文章里。书里他写了社会、国家的差距,也写了文学作品里人物的差距。他还谈了”荒诞“,谈文学作品中想象力和洞察力的重要性。 他否认自己是”荒诞派作家“,也不以任何派别自居,但看他品评文学的...

评分现在好多名家都陆续出这类的文集,收集作者一些评论和观点,我个人还是挺喜欢看的。喜欢这类文集主要是因为自己本身的阅历和见解十分有限,而内心渴望透过他们看看更大的世界,当然如果能够因此而让自己具备更独特的想法也是很好的。对于后者,我知道其实很难且也有些许的功利...

评分读完这本《我们生活在巨大的差距里》总共不超过两天,还是在上下班挤地铁那些零敲碎打的时间里。 读余华的作品,长如《许三观卖血记》、《兄弟》,短如《第七天》,每每感觉酣畅、尽情,这本杂文集也不例外。在小说里,他无疑是个讲故事的高手:你迅速入戏,追着主人...

评分《我们生活在巨大的差距里》是我2019年看完的第一本书。2018年暑假里有一段时间很喜欢余华老师的书,一口气看完了《在细雨中呼喊》《兄弟》《第七天》还有《许三观卖血记》。都是余华老师很出名的书。《我们生活在巨大的差距里》这本书是余华老师十年来首部杂文集。 读这本书,...

用户评价

高中生社会随感水平。读到40页弃。

评分余华谈文学创作的部分尚可一读,谈政治历史什么的或轻佻肤浅或隔山打牛。

评分高中生社会随感水平。读到40页弃。

评分标题党。 散文集,陈旧的稿子、日记。 余华对自己创作的解释愈发使自己显得捉襟见肘。高中作文里经常写:这是一个浮躁的世界,贪婪背叛,利欲熏心。余华也是这样认同这个社会的,并贯彻到创作中,既无出路,也无实情,到头也只像高中作文一样喊了两声。

评分余华那几本小说写的好,因为钻进去了,着了魔。没了那精神气,他实在不适合在文学圈继续混下去。不再积攒小说语言,用杂文的形式浅薄道明,真该脱了裤子被王先生打几下子。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有