具体描述

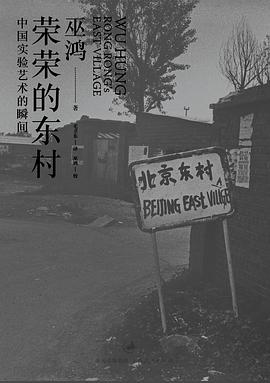

荣荣,1992年来到北京。两眼睁得大大的,带着一架新买的相机。

“东村”,是中国实验艺术史上的一段神话。在这片破败的家园,荣荣和一群挣扎在贫困线上的艺术家——张洹、左小祖咒、段英梅、马六明等——以行为演出和摄影的方式,给中国实验艺术界带来了直接冲击。

巫鸿以荣荣镜头下的 东村作为特定视角,串联起其“东村”系列的三组摄影作品:1993—1994年原生态环境中的东村艺术家及其艺术创作; 东村艺术家群体被迫解散后,1994—1998年继续的行为艺术项目; 荣荣从“东村”到以后日子里的自摄像。 这份档案的目的,在于探索这些照片在历史层面、艺术层面、自传层面上的诸种意义,它有关内在空间和外在空间之间——关于一个艺术家的内心世界,包括他的美梦、幻想、激奋、焦虑,同一段集体的历史之间——微妙的交互影响。

编辑推荐

——东村!中国实验艺术的神话。《为鱼塘增高水位》《12平方米》《原音》诞生于此,它开启一个时代。现场珍贵一手记录。

——艺术史家巫鸿新作。以摄影家荣荣的镜头、日记与书信,串联起充满爆炸性创造力的东村艺术家群体,张洹、左小祖咒、荣荣、马六明,他们用身体和行动写下的分秒时刻。

——给所有流浪的人。他们怀揣着梦想来到东村,这城市的边缘地带。外人眼中,他们是经济上的苟延残喘者。自己心中,他们雄心勃勃,将成为中国当代艺术的主宰者。这天上与地下的内心对峙,使他们游走在极度自傲与极度自卑之间。

作者简介

巫鸿 美国芝加哥大学教授,美术史家。著有《中国古代艺术与建筑的“纪念碑性”》、《重屏——中国绘画中的媒材与再现》、《废墟的故事——中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》、《物尽其用——老百姓的当代艺术》等。

荣荣 原名卢志荣,福建漳州人。中国当代摄影艺术最重要的代表人之一。1992年在北京中央工艺美术学院摄影教研室学习,1993年搬至北京郊区的东村,开始对东村的年轻前卫艺术家进行长期拍摄,1996年创办《新摄影》杂志,2007年创立“三影堂摄影艺术中心”。

目录信息

荣荣的东村

进入东村

妹妹

新朋友

小段

马六明

张洹

东村的诞生

新的开始

《12 平方米》

《65 公斤》和《芬• 马六明的午餐》

出逃

旧日重温

重返现实

从《踩脸》到《原音》

晚期行为表演

《第三类接触》

《铁箱》

《鱼孩》

徐三

《行为6 号》和《行为7 号》

《为鱼塘增高水位》

尾声:一段历史的终结

注释

图版目录

荣荣简历

· · · · · · (收起)

读后感

来源:新京报 时间:2014年3月22日 本版采写/新京报记者 江楠 位于北京东三环和东四环之间的蓝色港湾商业区,今天充溢着国际化的繁华,很多喜爱文化的人曾经因为单向街书店而向这里聚集,如今这个文化地标已经东移。在单向街之前,这附近还有一个特别之所在,说它是文...

评分来源:中国文化报 记者:徐新芳 美国芝加哥大学教授巫鸿的著作《荣荣的东村》日前在国内出版,副标题是“中国实验艺术的瞬间”。回望中国前卫艺术的发展史,20年前那火光迸射的瞬间,正是转折的重要时刻。1993年前后,荣荣、左小祖咒、张洹、马六明、段英梅等人,在他...

评分【按】去年暑假写的旧文,删改版已刊纸媒,请勿转载。 此为原文。 谢谢小灰:) 去年【按:2013年】4月,望京“裸奔哥”红遍网络。毕业于中央美院雕塑系的厉槟源,从事艺术活动已有多年,而正是去年的几次裸奔,使他的名字真正被大众关注。“裸奔哥”或骑电动摩托...

评分罗伯特麦基的《故事》一书中有着这样的表述“故事的事件结构是一种手段,你首先通过它来表达你的思想,然后再证明你的思想...而且绝不采用任何解释性的语言。故事大师从不解释。他们所从事的是那一艰苦卓绝的创造性劳动——戏剧化表达。当观众被迫听思想讨论时,他们很少会感兴...

评分罗伯特麦基的《故事》一书中有着这样的表述“故事的事件结构是一种手段,你首先通过它来表达你的思想,然后再证明你的思想...而且绝不采用任何解释性的语言。故事大师从不解释。他们所从事的是那一艰苦卓绝的创造性劳动——戏剧化表达。当观众被迫听思想讨论时,他们很少会感兴...

用户评价

一下午一晚上一口气看完了,还没耽误玩游戏。算是科普吧,行为艺术或身体艺术,巫鸿老师的笔力真是深厚

评分我越来越不能理解行为艺术的意义

评分荣荣赠阅 没想到他的信写得这么好

评分其实很惊讶巫鸿先生写了这样一本书,不过要是换别人来写估计就是另外的模样了。巫鸿关注的重点并不是这些行为艺术和摄影的目的和象征意义,相反通过荣荣的日记、镜头,更关心这些行为产生的过程、记录的方式以及实验艺术的生存空间。

评分有些照片很有价值,只是这帮人太讨厌了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有