具体描述

我逃到了普利亚,也在阿富汗的士兵中间生活过。

然而,当我即将与伴侣分手的时候,我才发现了那种孤单。

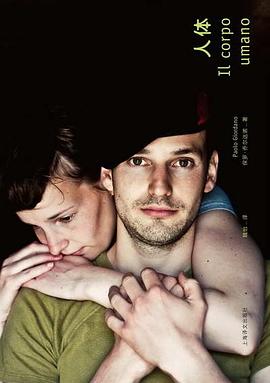

意大利最高文学奖“斯特雷加文学奖”得主乔尔达诺新作

延续2011年度畅销小说《质数的孤独》之清新文艺范

在阿富汗战火历炼中实现人性与文学的双重蜕变与升华

在ICE前线作战基地,我遇见了一些与我年纪相仿的男孩子。我意识到,如果每一代人都有他们的战争,那这场在阿富汗的战争就是我这一代人的战争。我开始想象,在这个反常的背景下,这块军人的地盘里一切会是什么样。于是,一回到家里,我就着手写作《人体》。

2011年,凭借畅销书《质数的孤独》,意大利80后物理学博士保罗•乔尔达诺让中国读者记住了他。事实上,《人体》距离他的处女作《质数的孤独》在意大利出版有五年之久,这五年里,乔尔达诺一直在寻找下一本书的主题。直到他跟随部队前往阿富战争第一线,短短的十天留给他极富冲击的印象并结交了一位同龄人朋友,他找到了自己真正想写的东西——其实每一代人都会经历属于自己那一代的战争。

《人体》是一部关于“战争”的小说,但并不停留在字面上的“战争”,除了硝烟纷飞的战场,乔尔达诺更多触及的是人与人之间看不见硝烟的战争,情感上的战争、家人间的战争……每一个书中人物都经历了痛苦的蜕变,从不谙世事的年轻人到最终发现自己变成了自己都觉得陌生的成年人,要去承担他们并不想或是还未准备好去承担的责任。

作者简介

保罗•乔尔达诺,意大利著名作家,粒子物理学博士。处女作《质数的孤独》获意大利最高文学奖斯特雷加文学奖,成为该奖设立以来最年轻的得主。

魏怡,北京外国语大学意大利语系副教授,译有卡尔维诺《意大利童话》等。

目录信息

三个承诺

安全地带

尘土

食品补给

叹息

强风,昏暗

女人

看着,看着,还是看着

象征与惊喜

来自萨尔瓦托雷·坎波雷西的最后讯息

深夜枪声

大雪纷飞

死亡传递

第二部分 玫瑰山谷

第三部分 人

河狸鼠清白的一生

草不停地生长

物种的演变

别处的山

· · · · · · (收起)

读后感

《人体》的故事发生在战乱还未平息的阿富汗,故事的主角是一群意大利维和部队的娃娃兵。这个故事里只有一点点战争的场面,大部分是青春期少年因身体骚动而诱发的各种感情事件和恶作剧。他们用身体感受、思考、承担责任,就像使用刚刚分发下来的军事装备。但“人体”不仅是他们...

评分买这本书是出于对书名的好奇。“人体”,一本取这个名字的小说到底在说什么呢?年轻人和战争,哦,我会想“人体”即人的肉体,在战争中是它们是移动在战场上的肉体。那些又都是属于年轻人的肉体。年轻人,总会同美好的事情联系在一起,很多事情都要乘着年轻去经历啊;会同绿色...

评分从孤独到过于喧嚣的孤独 2011年的初春,我在仿若一片废墟的装修现场,顶着噪音和四面而来的冷风读完了《质数的孤独》。那个春天,我即将迎来一个“拥有24小时热水的家”,奇妙的是,出版社递来了没有封面也没有文案的试读本——“质数只能被一和它自身整除。它们是多疑而又孤...

评分买这本书是出于对书名的好奇。“人体”,一本取这个名字的小说到底在说什么呢?年轻人和战争,哦,我会想“人体”即人的肉体,在战争中是它们是移动在战场上的肉体。那些又都是属于年轻人的肉体。年轻人,总会同美好的事情联系在一起,很多事情都要乘着年轻去经历啊;会同绿色...

评分二零一一年,意大利青年作家保罗.乔尔达诺的《质数的孤独》在上海译文社推出,同名电影加持,一路畅销。这当中自然也有争议,但总的来说,“致青春”总是最讨喜的写作题材。近日读他的新作《人体》时,反倒是有了不一样的感觉。保罗.乔尔达诺显然是一个聪明的写作者,他又找...

用户评价

这本《人体》确实是一本能够“点燃”你对自己身体好奇心的图书。作者以一种极其生动且富有启发性的方式,带领读者踏上了一场探索自身奥秘的旅程。我特别喜欢书中对心血管系统的描绘,它将心脏比作一台永不停歇的“生命引擎”,将富含氧气的血液输送到全身的每一个细胞,而血液中的营养物质和氧气,也因此得以供应,维持着生命的运转。这种持续的能量供应,让我对生命的坚韧有了更深的理解。书中对于消化和吸收的详细讲解也让我印象深刻,它将我们摄入的食物,如何被分解成最基本的营养物质,如何被肠道吸收,最终被身体利用,以及那些无法被利用的残渣如何被排出体外,都描绘得如此清晰。我从未想过,我们每一次的进食,都牵动着如此庞大而复杂的生化反应。还有关于骨骼肌的章节,它不仅仅介绍了骨骼肌的结构和功能,更阐述了它如何在神经系统的指挥下,实现各种精细而复杂的运动,让我对“运动”这件事有了全新的认识。我之前从未觉得,我们看似简单的“站立”和“行走”,竟然是如此协调而精密的动作。这本书让我意识到,我们身体的每一个组成部分,都仿佛是生命画卷上不可或缺的笔触,共同绘制出了“我”这个生命的奇迹。

评分在我翻阅《人体》这本书之前,我从未对自己的身体有过如此深入的了解。作者以一种循序渐进、层层递进的方式,将人体这个宏大的生命系统,分解为一个个细致入微的部分,并最终将其融合成一个有机的整体。我尤其喜欢书中对免疫系统的描绘,它将身体比作一个戒备森严的“堡垒”,而免疫细胞则是忠诚的“士兵”,它们时刻警惕着外来的侵略者,并能够迅速做出反应,将威胁清除。这种看不见的战争,在我身体内部日夜不停地上演着,让我对自己的守护者充满了敬意。书中关于消化道的讲解也十分生动,它将食物从进入身体的那一刻起,如何经历一系列的化学和物理变化,最终被转化为身体所需的能量和营养,以及那些无法被利用的残渣又如何被排出体外,都描绘得如此清晰。我从未想过,我们每一次的进食,都牵动着如此复杂的消化和吸收过程。还有关于体温调节的章节,它解释了身体是如何通过出汗、血管收缩等方式,将体温维持在一个相对恒定的范围内,以确保身体各项生理活动的正常进行。这种精密的“调温系统”,让我觉得身体的每一个部分都如此“智能”。这本书让我明白,我们身体的每一个功能,每一个细胞,都像是一颗精密的齿轮,相互咬合,共同运转,最终构成了“生命”这个宏伟的机器。

评分《人体》这本书,就好比打开了一扇通往自己内在宇宙的窗户,让我得以窥见其中令人目眩神迷的景象。作者以其独特的叙事风格,将科学知识转化为一种引人入胜的故事,让我爱不释手。我特别欣赏书中对于皮肤的描写,它不仅仅是覆盖在我们身体表面的保护层,更是一个拥有感知、调节体温、甚至分泌物质的活跃器官。它与外界环境的每一次接触,都传递着丰富的信息,让我意识到,原来我们的皮肤也如此“聪明”。在讲述造血系统时,作者将骨髓比作一个繁忙的“生命工厂”,源源不断地生产出各种血细胞,它们各司其职,或运送氧气,或抵抗感染,或止血,构成了我们生命延续的基础。这种微观世界的井然有序,让我由衷赞叹。书中对于睡眠与清醒的章节也让我受益匪浅,它不仅解释了睡眠的生理过程,更阐述了它对于大脑修复、记忆巩固的重要性。我以前总以为睡眠只是身体的休息,现在才知道,它更是大脑进行“维护”和“升级”的关键时期。这本书让我明白了,身体的每一个部分,哪怕是最不起眼的地方,都在以其独特的方式为我们的生存做出贡献,而我们,却常常忽略了它们的存在。它是一部关于我们自身最伟大的科普著作,让我重新认识了“我”这个存在的独特与珍贵。

评分《人体》这本书,让我对“活着”这件事,有了更深层次的理解。作者以其独特的视角和细腻的笔触,将人体这个最熟悉却又最陌生的载体,展现得淋漓尽致。我尤其对书中关于神经系统和大脑功能的阐述着迷。它将大脑比作一个浩瀚的“信息处理中心”,无数的神经元通过突触传递着电信号,构成了我们的思维、记忆、情感和意识。我从未想到,我们所有的思想和体验,都源于这些微小的电信号的传递。书中对感觉器官的描述也十分精彩,眼睛如何接收光线,耳朵如何感知声音,皮肤如何感受触觉,这一切的奇妙过程,让我对我们与世界的连接方式有了更深的认识。它不仅仅是感官的传递,更是我们体验和理解世界的基础。我尤其欣赏作者在讲解内分泌系统时,将各种激素比作身体的“信使”,它们通过血液的传递,调控着我们的生长、发育、情绪乃至新陈代谢,确保身体内部环境的稳定。这种无形的“指挥系统”,让我对身体的自我调节能力充满了敬畏。这本书让我明白,我们的身体是一个高度整合的生命系统,每一个部分都以其独特的方式,为我们的生存和发展贡献着力量,而我们,也应该更加关注和善待这个给予我们一切的生命载体。

评分初次翻开《人体》,我以为会是一本充斥着专业术语和枯燥图表的教科书,然而,它彻底颠覆了我的认知。这哪里是一本书,分明是一部关于生命奥秘的史诗!作者以其深厚的学识和卓越的文笔,将人体这个最熟悉又最神秘的载体,呈现在我们面前,细腻得如同工笔画,又宏大得如同一幅宇宙图景。我特别着迷于神经系统的那几章,作者将大脑比作一个超级计算机,每一个神经元都像是一个微小的处理器,它们之间以难以想象的速度传递着信息,构成了我们所有的思想、情感和行为。我从未如此直观地感受到,原来我们所有的喜怒哀乐、所有的决策和回忆,都源于这些微小的电信号在复杂的网络中穿梭。书中对于感官世界的描写也让我沉醉,眼睛如何捕捉光线,耳朵如何感知声音,鼻子如何分辨气味,舌头如何品尝滋味,皮肤如何感受触觉,这一切的奇妙过程,都通过作者的文字变得鲜活起来。它不仅告诉我这些器官的功能,更让我体会到,正是这些感官,让我们得以体验这个丰富多彩的世界,让我们与外界建立联系。读到关于免疫系统的部分,我更是感到震撼。那个看不见的“军队”,日夜不息地保卫着我们的身体,对抗着无数潜在的威胁。它能够识别“敌人”,制造“武器”,并拥有“记忆”,这种精密的防御机制,简直是自然界最伟大的奇迹之一。这本书让我对自己的身体充满了好奇和敬畏,也让我更加珍惜生命,因为我终于窥见了生命背后那份令人惊叹的复杂与和谐。

评分这是一本真正能够“触及”我们内在的图书。在阅读《人体》的过程中,我仿佛经历了一场身临其境的探索之旅,身体的每一个角落都因此被点亮。作者的叙述方式非常独特,他不是简单地介绍器官的功能,而是将它们置于一个动态的、相互关联的环境中进行讲解。例如,在描述运动系统时,他不仅阐述了肌肉和骨骼如何协同发力,还巧妙地融入了生物力学的原理,让我们理解为何我们的身体能够如此灵活地移动,承受各种压力。我尤其对书中关于生殖系统的那几章印象深刻,它以一种极为科学而又充满尊重的态度,描绘了生命的起源和繁衍。从最初的细胞分裂,到复杂的胚胎发育,再到新生儿的诞生,每一个环节都充满了生命的奇迹,让我对生命的传承有了更深的感悟。书中对于肌肉系统的描绘也让我大开眼界,原来我们能够进行如此精细和复杂的操作,都归功于那些微小的肌肉纤维在精确协调下的收缩和舒张。甚至我们每一次细微的表情变化,都牵动着无数肌肉的配合。我从未想过,我们所经历的疼痛、快乐、饥饿、饱腹感,这些最基本的身体感受,背后竟然隐藏着如此复杂而精密的生理机制。这本书让我对“活着”这个状态有了全新的敬畏感,因为我终于开始理解,构成“我”的,是多么令人惊叹的生命工程。

评分《人体》这本书,让我真正领略到了生命本身的魅力与神奇。作者的叙述风格极具感染力,他不是枯燥地罗列事实,而是通过生动的比喻和形象的描绘,将复杂的生理过程变得鲜活而易懂。我特别钟爱关于呼吸系统的那几章,它将肺部比作一个巨大的“气体交换站”,每一次吸气,都是生命与外界的连接,每一次呼气,都是生命的延续。它不仅仅是简单的气体交换,更是能量的来源,生命的基石。书中对于骨骼和肌肉的联动描写也让我印象深刻,它们是如何协同工作,让我们能够做出各种精细而复杂的动作,从微小的手指屈伸,到跨越障碍的跳跃,每一个动作背后都隐藏着无数骨骼和肌肉的精密配合。我之前从未觉得,我们看似简单的“行走”,竟然是如此复杂而协调的运动过程。还有关于视觉的章节,它将眼睛比作一个精密的“光学仪器”,如何捕捉光线,如何成像,如何将信息传递给大脑,让我对这个“窗口”有了全新的认识。它不仅仅是看见,更是对世界的理解和感知。这本书让我开始重新审视自己的身体,它不再是一个被动的存在,而是一个充满活力、不断运作的生命奇迹。它让我更加珍惜每一次呼吸,每一次心跳,每一次微小的动作,因为我终于理解,它们都凝聚着生命最原始的力量和智慧。

评分这本《人体》真是一本让人耳目一新的科普读物,我从未想过能够以如此生动、细致的方式去了解我们自身。作者仿佛是一位技艺精湛的导游,带着读者穿越人体这座宏伟而精密的“城市”。从最基础的细胞,到构成组织、器官,再到各个系统之间的协同工作,一切都被描绘得栩栩如生。我尤其喜欢书中对消化系统的描述,它将食物从入口到能量转化,再到废物排出的整个过程,分解得如此透彻,让我不禁对每天都在默默工作的消化道充满了敬意。书中不仅仅是罗列枯燥的解剖学名词,而是巧妙地将科学原理与生活经验相结合。比如,在讲解骨骼系统时,它不仅仅告诉我骨骼的组成和功能,还生动地阐述了骨骼如何支撑我们的身体,让我们能够站立、行走,甚至进行复杂的运动。我还惊讶地发现,原来我们看似坚固的骨骼,其实一直在不断地更新和修复,这种生命力真是令人惊叹。再比如,血液循环的部分,它将心脏比作一台不知疲倦的泵,将富含氧气的血液输送到身体的每一个角落,而二氧化碳则被及时带走,整个过程如同一个繁忙而高效的物流网络,让我对生命的流动性有了更深刻的认识。这本书的语言流畅且富含感染力,即使是复杂的生理过程,在作者的笔下也变得通俗易懂,丝毫不会让人感到枯燥乏味。每一个章节都像是一次引人入胜的探索,让我对“我”这个概念有了全新的理解,仿佛身体的每一个组成部分都在向我诉说着它们的故事,而我,也终于开始认真聆听。

评分《人体》这本书,与其说是一本科普读物,不如说是一次与自己身体的深度对话。作者以一种近乎哲学的方式,引导我们去审视这个承载着我们灵魂的容器。我从这本书中获得的,不仅仅是知识,更是一种全新的视角和生活态度。我一直以为心脏就是一个简单的泵血器官,但书中对心脏跳动的细致描绘,它如何精确地控制着血液的流向和速度,如何与身体其他器官协同工作,让我对这个“生命之源”有了前所未有的理解。它不仅仅是肌肉的搏动,更是一种持续的生命力的象征。我尤其欣赏作者在讲解呼吸系统时,将氧气吸入体内,排出二氧化碳的过程,描述得如此诗意。每一次呼吸,都仿佛是生命与外界的能量交换,每一次呼气,都是一次生命的延续。读到肾脏的部分,我惊叹于它强大的过滤和排毒功能。那些微小的肾单位,默默无闻地工作着,将身体的废物排出,维持着内部环境的稳定。这种精密的“净化”过程,让我对身体的自我修复能力有了更深的认识。书中关于内分泌系统的介绍也十分精彩,那些微小的激素,如何通过血液的传递,调控着我们的生长、发育、情绪乃至新陈代谢,仿佛是人体内的“指挥官”,让一切井井有条。这本书让我明白,我们的身体不是孤立存在的,而是与外界环境、我们所摄入的食物,甚至我们的情绪,都息息相关,是一个高度整合的生命系统。

评分我必须承认,《人体》这本书所带来的惊喜,远远超出了我的预期。它不仅仅是一本知识手册,更像是一次深度的心灵洗礼。作者的文字如同涓涓细流,缓缓地渗入我的内心,让我对这个陪伴我多年的身体,产生了前所未有的亲切感和好奇心。我尤其喜欢书中对消化系统和吸收过程的阐述,它将我们摄入的食物,如何被分解成各种营养物质,如何被身体吸收利用,以及最终如何排出废物,描绘得如此细致入微。让我明白了,我们所吃的每一口食物,都在为我们的生命提供能量和养分,而身体的每一个器官,都在为了我们的健康而默默工作。读到关于循环系统的部分,作者将心脏、血管、血液巧妙地比喻成一个庞大的交通网络,将氧气、营养物质、激素等“货物”高效地输送到身体的每一个角落,同时也将废物及时运走,整个过程的精密与高效,让我叹为观止。我从未想过,我们身体内的“物流系统”竟然如此发达和复杂。书中对于淋巴系统的介绍也让我耳目一新,这个常常被忽视的系统,原来在清除体内垃圾、维持体液平衡以及免疫防御方面扮演着如此重要的角色。它就像是身体里的“清洁工”,默默地为我们的健康保驾护航。这本书让我意识到,我们身体内部是一个多么精妙而和谐的整体,每一个部分都与其它部分紧密相连,共同维持着生命的运转。

评分ಥ_ಥ

评分在战争面前,人并不能成为人,只是一种物质的存在,就像「人体」这个不带感情色彩的词。读完,有一种渗在皮肉里的压抑。

评分在战争面前,人并不能成为人,只是一种物质的存在,就像「人体」这个不带感情色彩的词。读完,有一种渗在皮肉里的压抑。

评分《人体》里,战争不再是一些无面目、可替代的彼此敌对的人类之间的战斗,而是个体的、向内的、以独特的方式与日常生活联系在一起的。乔尔达诺用一种既疏离又同情的叙事声音,全景式的讲述了一场既荒诞又真实的现代战争。

评分有书评指出书名「人体」表达的含义类似于「躯壳」,与「灵魂」对应。这么诠释很容易地让我想到一部探讨类似主题的作品:《攻壳机动队》——英文名更为直白——Ghost in the Shell。 尽管小说以战争题材为框架,但其关于灵与肉的内核——灵与肉的相互影响、对组成的母体——人的影响——有着更一般的内涵。这里套用一句功壳SAC中草雉素子的话:「即使再次相遇,我也可能不是现在的我了。」

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有