具体描述

《西班牙旅行笔记》记述了作者在西班牙旅行的经历。面对西班牙既充满异域风情而又绚丽多彩的历史、艺术、人物和宫殿、教堂、城堡等文化精华,作者在描述其无与伦比的人文及艺术价值外,更把上千年来发生在这块土地上的故事一一糅进漫游的行程——使帝王将相、战火烽烟、山川景物,尤其是它走向现代国家的进程贯穿于全书,不但能让读者领略西班牙迷人的风貌。更能深入西班牙幽深的历史,洞悉它深刻而富于启示的社会演化过程。

作者简介

我们夫妇俩,叫丁林也罢,叫林达也罢,都不过是为了发表一些话非要一个名字不可时,起的一个名字。男的原来姓丁,女的名字里有一个林。通常都是女的写头一稿,所以仔细的人看得出有女性的痕迹。之所以不怎么“秀”,实在是没什么可“秀”的。读者诸君读了,觉得有道理,对那些故事留一个印象,我们就满足了;觉得没道理,骂一声,也没什么不可。

我们俩是中学同学,朱学勤先生文中提到的刘海生老师就是我们上海复兴中学的老师。

我们俩在黑龙江小兴安岭插过队,干农活,还放过马。后来回上海,男的是街道工人,女的干过几年建筑队木匠。文革结束进大学,学的都是“工科”。女的毕业后又考了研究生,师从陈从周先生。后来我们两人都在大学里工作,但不久就都辞职了。那是大概1987,88年的事情。此后就都在建筑工地上打工,当然,有点书本和技术底子,活儿比一般小工要轻得多,但是和工人们一起住工棚,却是当然的事。这样直到91年偶然的机会出国,机缘还是打工。

出国后,干的活在农业、仓库、建筑、运输等等的边缘,就是说,在老板手下你该干什么就得干什么。也上过一点课,很杂。读书,也很杂。“小贩”一说,还真是准确的说法。在各地小镇的地方节庆上,摆一个“摊”,卖小玩意儿,比如自己做的小东西,工艺品之类。相当于赶庙会。如此谋生不易,所以我们俩还得有一人维持一份固定的job,每天上班。如此谋生的好处是,走遍了南方的小镇,习惯了黑白红黄乡下人。

最怕的是,编辑在我们的“名字”旁注:学者。非得是学者才有credit吗?不是学者能不能有常识?我们早不是什么学者。我们俩手上都是有茧子的。

最近我们俩在忙于自己动手盖房子,改善居住条件。DIY在这儿非常普遍。杰米·卡特总统是我们州的人,他老先生就喜欢空下来做做木工活的。我们觉得这挺好,你说呢?

目录信息

2.塞哥维亚的罗马输水道

3.古老的科尔多瓦

4.小城托雷多的故事

5.阿拉伯人来了

6.阿尔扎哈拉的废墟

7.历经沧桑的科尔多瓦主教堂

8.塞维利亚的故事

9.阿尔汉布拉宫的故事

10.带着诅咒的黄金时代

11.马约尔广场随想

12.戈雅画笔下的战争

13.世纪之交的高迪和“九八”一代

14.不幸的西班牙第二共和国

15.迪伯德神庙下的兵营

16.深歌在枪声中沉寂

17.战争以谁的名义

18.西班牙内战中的人们

19.半个西班牙被杀死了

20.战后西班牙,置身死地而后生

21.蒙赛拉的变化

22.小镇杰里达和它的古堡

23.殉难谷的十字架

24.公投和第一次大选

25.到巴斯克去

26.格尔尼卡的老橡树

27.古根海姆的骄傲

附言

参考资料

· · · · · · (收起)

读后感

大学时很肤浅地拿西班牙内战与文革对比,被鄙视。今天读这本书,仍然觉得不同肤色和国界的人在其中的表现何其相似。只不过,内战3年就结束了,文革却浸淫了那么久。 书毫无疑问是好看的。但好看之余免不了提醒自己,当一本书里出现太多作者本人的感慨,即使你赞同这样的感慨,...

评分读《西班牙旅行笔记》 两个问题: 1“革命之后,不再写诗” 在那一刻,人们得到长期未能获得的解放感觉。当约束瞬间消失,一些人会感到茫然和困惑,另一些人会狂喜失态,这种狂喜会迅速推广和蔓延。本来被隐匿,压抑在内心的一切弱点,人性中本来就有的卑劣和残忍,如潘多拉盒...

评分人可控制的能力是有限的,可支配的物质当量也是有限的。一般来说,自己喜欢的就是擅长的,这就是为什么很多艺术家,都被认定是天赋的原因。经年累月的写作,作家也要摸得清擅长体例,出了本书倍受推崇,从此就在风格写作的路上狂奔,一付什么都吃得定的样子,变得难看也是情理...

评分大学时很肤浅地拿西班牙内战与文革对比,被鄙视。今天读这本书,仍然觉得不同肤色和国界的人在其中的表现何其相似。只不过,内战3年就结束了,文革却浸淫了那么久。 书毫无疑问是好看的。但好看之余免不了提醒自己,当一本书里出现太多作者本人的感慨,即使你赞同这样的感慨,...

用户评价

那本厚厚的精装书,封面上印着褪色的老照片,一看就是那种需要时间去慢慢品味的旅行文学。我翻开扉页,一股陈旧的墨香扑鼻而来,仿佛带着某种遥远大陆的气息。文字的密度不低,作者似乎没有采用那种轻描淡写、只记录“打卡景点”的叙事方式。相反,他似乎更热衷于捕捉那些转瞬即逝的、只有身处当地才能体悟到的细微之处。比如,他对一家街角小咖啡馆里,那位动作慢得像雕塑一样的老妇人冲泡咖啡时,手中咖啡壶与阳光交汇的那一瞬间光影变化,描绘得极其细腻,让我几乎能听到那份缓慢中蕴含的庄严感。再比如,在描述一次穿梭于迷宫般古老巷陌的经历时,他没有用“迷失方向”这种老套的词汇,而是着墨于脚下石板的磨损程度,以及墙壁上苔藓的颜色层次,暗示着时间在这里是如何以一种近乎凝固的方式存在。这种对环境细节的执着,以及对人物内心活动的深度挖掘,让我感觉这更像是一部融合了人类学观察与个人心灵探寻的散文集,而非单纯的游记。每一个段落都像是一个精心打磨的微型故事,需要读者屏住呼吸,才能完全沉浸进去,感受那种跨越千山万水带来的震撼与沉静。我得找个安静的下午,泡上一壶浓茶,才能真正领略作者所营造的这份沉浸式体验。

评分我必须承认,这本书的文字风格相当大胆且充满挑战性。它完全摒弃了传统旅行文学中常见的“讨好读者”的姿态,作者似乎并不在乎你是否能完全理解他突然插入的那些典故或冷僻的词汇。这感觉就像是走进了一间摆满了私人收藏品的画廊,每一件展品都承载着主人独特的视角和复杂的情感纠葛,有些作品你或许会觉得晦涩难懂,但你却能清晰地感受到创作者那股不妥协的、近乎偏执的艺术追求。例如,他对某个古老集市的描绘,与其说是在描述货物的琳琅满目,不如说是在剖析人类在交换欲望中所展现出的原始本能。他用了大量的比喻和象征手法,将人与物、光与影之间的关系,提升到了一个近乎神话般的层面。这种阅读体验是需要“努力”的,它要求读者调动已有的知识储备,去解码隐藏在字里行间的深意。但正因如此,当你终于“破解”了其中一个意象时,那种豁然开朗的喜悦感是巨大的,远胜于被动接受现成信息的满足感。这本书像是一个考验,考验着读者的感知力和耐性。

评分这本书的排版和字体选择非常考究,虽然内容本身是关于异国风情的记录,但整体呈现出一种极为克制和内敛的美学。它的文字节奏感很强,时而如急促的鼓点,描述着都市中令人窒息的喧嚣与变迁,那种快节奏的切换,让人仿佛乘坐着一辆失控的电车,在陌生的街道上疾驰而过,耳边是各种语言的噪音和喇叭声。而紧接着,作者又能瞬间将笔锋一转,进入一种近乎冥想的状态,对某个特定场景进行近乎哲学的剖析。我尤其欣赏他处理“等待”这个主题的方式。他写了无数次的等待——等待一趟火车、等待一个日落、等待一个路人停下脚步给他指引。但这些等待,在他笔下,全然不是虚度的光阴,而是与自身进行深度对话的时刻。他似乎在用这种等待,对抗着现代社会对效率的无休止的追逐。这种对时间感和空间感的精妙操控,让阅读本身也变成了一种复杂的体验,它既提供了逃离日常的刺激感,又蕴含着对生命本质的深刻反思。读到某些段落,我甚至会合上书本,闭目凝神,试图在脑海中重构作者所描绘的那个场景的声、光、味,那种沉浸感是其他轻量级读物所无法比拟的。

评分从文本的气味和质感上判断,这本书的作者拥有极高的文学修养,他的遣词造句,有一种老派的、经过锤炼的韵味,绝非当代社交媒体上流行的那种轻快、口语化的表达方式。他对于形容词的使用极为精准且吝啬,每一个被选中的词语都像是经过精密计算的,旨在最大化其意象冲击力。我发现自己频繁地需要停下来,不是因为不理解,而是因为某个词语的组合所产生的画面感过于强烈,需要时间去“消化”和“回味”。特别是他对某些“声音”的描摹,简直是大师级的。比如,他描述的不是简单的“风声”,而是“穿过被遗忘的教堂尖顶时,空气被拉扯出的,带着金属回音的叹息”。这种细致入微的感官捕捉,将一个原本可能被忽略的背景音,提升到了叙事的核心地位。阅读这本书,就像是欣赏一件由顶级工匠手工打磨的艺术品,每一个细节都透露出制作者对材料和技艺的敬畏之心。它带来的满足感,是那种扎实的、经得起反复品读的厚重感。

评分这本书最大的魅力或许在于它的“非线性叙事”。它不像是一本按照地理顺序编排的指南,而更像是一本被精心剪辑过的记忆片段集锦。作者似乎在不同时间、不同地点记录下的感悟,被随机地穿插在一起,营造出一种强烈的梦境感。你可能前一页还在描述海边日出时的宁静与辽阔,下一页就跳跃到了某个拥挤城市中,一次令人尴尬的文化冲突。这种跳跃感非但没有造成阅读障碍,反而极大地增强了旅途的真实性——真正的旅行,从来都不是平铺直叙的,它充满了错位和意外的并置。这种结构迫使我必须时刻保持警觉,去寻找潜藏在这些看似无关的片段之间的情感线索。我甚至开始猜测,作者究竟是怀着怎样一种心境,将这些看似毫不相关的情节并置于同一本书中?是为了强调人类经验的普遍性,还是在追寻一种只存在于个体记忆中的内在逻辑?这种结构本身,就成了一种对“旅程”定义的深刻探讨。

评分当发现自己不再喜欢这种掉书袋的作品那一刻,我就知道我已经老了。

评分大学读过,当时觉得没有美国带感。如今看,喜欢的不得了。想去西班牙。

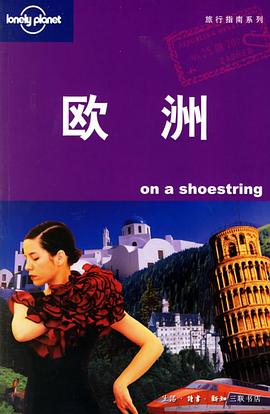

评分太难看了,这点浮光掠影的个人感想mix历史小常识真不如看LP来得踏实

评分林达夫妇走到哪儿写到哪儿的习性特别让我欣赏。且不说写得如何吧,至少他们的字句,绝对不是不是闭门造车造出来的。读万卷书,行万里路,这样的人生非常幸福!对西班牙历史文化感兴趣的亲不要错过。

评分林达夫妇走到哪儿写到哪儿的习性特别让我欣赏。且不说写得如何吧,至少他们的字句,绝对不是不是闭门造车造出来的。读万卷书,行万里路,这样的人生非常幸福!对西班牙历史文化感兴趣的亲不要错过。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有