具体描述

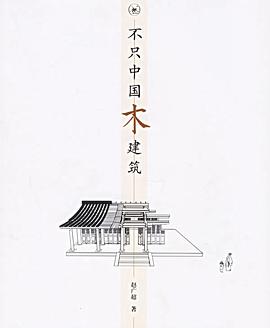

建筑艺术不应该是建筑学者、建筑历史家、甚至建筑专业者的专利品。所谓建筑设计(architecture)亦不应该像以往的观念,即只有“具有特殊意义的空间或结构”方可视为建筑设计,其他就只是“房子”不值一谈。“特殊”的含义,可解作“最高级”、“非一般”或“不寻常”的物料和技术应用。<br> 《不只中国木建筑》提醒大家毋须在房屋和建筑设计之间画出一条界线,因为最基本的房舍也会包含建筑艺术的精神和意义;“最高级的”建筑文化,也可以具有“平易”、闲适“的情调。 作者曾在法国接受教育,在香港院校执教东西方艺术设计多年,这一次利用了五年的课余时间,用带着感性的笔触,就一般被视为艰涩的传统建筑,写下16篇平易隽永的文章。本书以轻松活泼的方式去接触中国文化,可读性很高。

作者简介

赵广超,生于香港,早年肄业于法国贝桑松艺术学院及巴黎第一大学。20世纪90年代回港,从事艺术及设计教育,曾执教于香港演艺学院及沙田工业学院。目前为香港理工大学设计学院客席讲师、香港大学专业进修学院设计系兼任导师,教授东西方艺术、设计与文化理论分析。 香港设计联盟(MODA)会员,为该会与香港生产力促进局合办之全方位设计课程筹委成员。

目录信息

前言

愿托乔木

第一章 起家

第二章 伐木

第三章 文字

第四章 高台

第五章 标准

第六章 结构

第七章 斗拱

第八章 基阶栏

第九章 屋顶

第十章 屋身 门墙窗

第十一章 空间

第十二章 宫室之旋

第十三章 四合院

第十四章 略述风水

第十五章 园林

第十六章 装饰

后记

哥哥的话

参考书目

鸣谢

· · · · · · (收起)

读后感

一直想买的书,无意在图书馆看到了...... 台湾和香港的学者似乎总是很博学,特别是对中国的传统, 总会感觉他们对中国的传统很有研究,确实如此. 文字清丽,对中国木建筑也说得很特别,角度很"优雅" 也许不够深入,也许对我这样的"黄法"小子是绰绰有余了:)

评分没有想到我的第一篇书评会在吐槽这本书。为什么这么说?这书可是我们最受欢迎的专业课老师之一在建筑史课上推荐的书!虽然懒惰如我拖拖拉拉了这么久才一鼓作气读完了……没看以前被书名迷惑,一直以为是一本有着独到见解的建筑学术书籍,看完觉得文化科普小册子才是准确...

评分一直想买的书,无意在图书馆看到了...... 台湾和香港的学者似乎总是很博学,特别是对中国的传统, 总会感觉他们对中国的传统很有研究,确实如此. 文字清丽,对中国木建筑也说得很特别,角度很"优雅" 也许不够深入,也许对我这样的"黄法"小子是绰绰有余了:)

评分 评分全书编排比较活泼,不是非常严肃的专业性著作。 很有逻辑,从为什么要造屋,造屋需要的木头,关于建筑的文字等,一步一步叙述到建筑的各个结构,各个部件。 我最喜欢的是宫室这一章,仿佛带领读者走进一幢居所,从门口的罘罳,臬门至庭,至堂,然后入室。并且介绍了每个区域的...

用户评价

《不只中国木建筑》这本书,真的超出了我的预期。我本来以为这是一本专注于建筑结构的学术著作,但它却以一种更加宏观和人文的视角,展现了中国木建筑的魅力。我最喜欢的是书中关于“木材的生命力”的解读。作者并没有将木材视为冰冷的建筑材料,而是将其看作是有生命的有机体。他讲述了木材的生长、砍伐、加工、以及在建筑中的“老化”和“重生”过程,让我看到了建筑与自然之间微妙的联系。我尤其对书中关于“古树”与“古建筑”的对话印象深刻,作者将这些古老的木材赋予了人格化的色彩,让它们仿佛拥有了自己的故事和情感。此外,书中还探讨了木建筑的“时间性”。作者通过对不同时期木建筑的观察和分析,展现了它们如何随着时间的推移而发生变化,如何承载着历史的印记。他强调了保护古建筑的重要性,不仅仅是为了保存物质遗存,更是为了留住那份历史的温度和文化的传承。整本书的语言风格非常细腻,充满了诗意和哲思,让我不仅学到了知识,更在情感上得到了触动。

评分这本书的阅读体验,就像是在翻阅一本充满故事的画册。我本来对中国古代建筑了解不多,只是觉得那些古老的木结构建筑很有味道。然而,读完《不只中国木建筑》,我才真正意识到,这些建筑背后所蕴含的深厚文化和智慧。作者的叙述方式非常独特,他没有像很多专业书籍那样,上来就讲授那些复杂的力学原理和结构体系,而是从一个更宏观的视角,将木建筑置于中国历史、文化、社会生活的语境中进行解读。我印象最深的是书中关于“因地制宜”的阐述。作者列举了南北方不同地区,不同气候条件下,木建筑所呈现出的显著差异。比如,北方多用粗壮的木材,建筑风格显得敦实厚重,以抵御寒冷和风沙;而南方则多用精巧的木构,建筑轻盈灵动,更注重通风和采光。他甚至还探讨了不同木材的特性如何影响建筑的选材和工艺,比如南方多用楠木、杉木,而北方则多用松木、榆木。这种细致入微的观察和分析,让我对中国木建筑的地域性有了全新的认识。而且,作者还穿插了许多关于建筑与民俗、节庆、甚至民间传说相关的有趣内容,让整本书读起来一点都不枯燥。我尤其喜欢书中关于“梁山伯与祝英台”故事中,他们相遇的那座凉亭的描述,作者借此来讲述了亭子的起源和发展,以及它在中国园林中的重要地位。这种将文学、民俗与建筑巧妙结合的方式,让这本书变得生动有趣,也让我对中国传统文化有了更深刻的理解。

评分我一直认为,对于中国传统木建筑的研究,往往会陷入两种极端:一种是过于注重技术细节,让普通读者望而却步;另一种则是流于泛泛而谈,缺乏深入的分析。而《不只中国木建筑》这本书,却以一种近乎“漫谈”的方式,将两者进行了完美的融合。它没有刻意去堆砌那些复杂的术语,而是用一种娓娓道来的语言,讲述了中国木建筑的演变历程。我最欣赏的是书中对“材”的解读。这里说的“材”,不仅仅是木材本身,更包含了材料的选择、加工、使用,乃至与自然环境的融合。作者从历史的源头追溯,讲述了从原始社会简陋的木构,到夏商周时期开始形成初步的规制,再到秦汉时期建筑的规模化和标准化,最后落脚在唐宋时期达到技术上的高峰,斗拱的复杂精妙,以及明清时期等级森严的官式建筑和生动活泼的民间建筑。令我印象深刻的是,书中不仅讲解了斗拱的构造和功能,更阐述了其在等级制度中的象征意义。不同品级的建筑,其斗拱的样式和数量都有严格的规定,这本身就是一种无声的语言,诉说着社会秩序和权力关系。而且,作者并没有止步于此,而是将目光投向了建筑之外。他深入探讨了木材的象征意义,比如“栋梁之材”的比喻,以及在祭祀、丧葬等仪式中木材的特殊用途。这些内容,让整本书的立意得到了升华,不再仅仅是一本关于建筑的书,而是一本关于中国文化,关于中国人生活方式的书。读这本书,我仿佛与古人进行了一场跨越时空的对话,我看到了他们如何利用智慧和自然,创造出那些历久弥坚的建筑奇迹,也感受到了他们对生活的热爱和对自然的敬畏。

评分这本书的阅读体验,就像是在一位博学多才的老友家中做客,他娓娓道来,引人入胜。我原本对中国木建筑的了解仅限于一些表面的知识,对其中蕴含的智慧知之甚少。《不只中国木建筑》这本书,却以一种极其生动和富有启发性的方式,将我带入了中国木建筑的深邃世界。我最欣赏的是作者对“尺度”和“比例”的探讨。他并没有仅仅罗列那些复杂的数学公式,而是通过生动的例子,解释了古人是如何运用“黄金分割”、“中和之美”等原则,来创造出既符合力学要求,又具有高度审美价值的建筑。我尤其对书中关于“斗拱”的讲解印象深刻,作者不仅阐述了其结构功能,更将其与建筑的整体美学联系起来,让我看到了这些精巧的构件是如何构成整体的和谐统一。此外,作者还深入探讨了木建筑与“自然”的关系。他认为,中国传统木建筑并非是对自然的征服,而是对自然的顺应和融合。建筑的材料、形式、布局,都充分考虑了当地的气候、地形、植被等因素,力求与自然环境融为一体。这种“天人合一”的思想,贯穿于整本书的始终,让我对中国传统文化有了更深的理解。

评分这本书就像一把钥匙,为我打开了中国古代木建筑的一扇全新大门。在此之前,我对于木建筑的认识,仅仅停留在那些宏伟的宫殿和寺庙,总觉得它们是高高在上、遥不可及的。然而,《不只中国木建筑》却以一种极其接地气的方式,展现了木建筑在中国人生活中的方方面面。我最喜欢的是书中关于“民居”的部分。作者并没有回避那些相对朴实、甚至有些粗糙的民居建筑,而是深入挖掘了其中蕴含的智慧和审美。他分析了不同地域民居的特点,比如北方窑洞与四合院的结合,南方徽派建筑的马头墙和天井,以及西南少数民族干栏式建筑的独特魅力。他解释了这些建筑形式是如何适应当地的自然环境和生活习惯的,也展现了普通人在有限的条件下,如何创造出充满生活气息的美学空间。我尤其对书中关于“天井”的描述印象深刻,它不仅仅是采光和通风的通道,更是家庭成员情感交流的空间,是连接室内外世界的重要纽带。而且,作者还探讨了木材在民居中的多种用途,除了作为主体结构,还包括家具、炊具、甚至节日庆典中的装饰品,这让我看到了木材在中国人日常生活中的重要性。整本书的语言风格非常朴实自然,充满了人文关怀,读起来让人倍感亲切。

评分这本书实在是一次意料之外的惊喜。我本来是被它那个略显朴实的封面吸引,以为会是一本专注于某种特定木构件或建造技法的纯学术专著。然而,当我翻开第一页,便立刻被作者跳跃式的思维和广阔的视野所折服。它并没有局限于“木建筑”这三个字所能限定的狭窄范畴,而是将中国文化中与木相关的方方面面都巧妙地串联起来。从先秦时期粗犷的夯土建筑与木骨架的雏形,到唐宋时期精巧复杂的斗拱结构,再到明清时期等级森严的官式建筑与民间质朴的民居,作者用流畅的笔触描绘了一幅幅生动的画面。但我最喜欢的,是书中关于木材本身的讨论。它不只是简单地罗列不同树种的特性,而是深入探讨了古人如何根据木材的纹理、强度、抗腐蚀性,以及地域的限制,来选择最适宜的木材,并且如何利用这些天然的属性来解决建筑的结构性难题。比如,书中花了很大的篇幅讲述了不同地区对不同木材的使用偏好,以及由此产生的地域性建筑风格差异。我尤其对书中关于南方潮湿地区如何利用楠木、樟木等耐腐蚀性强的木材来抵抗湿气侵蚀的描述印象深刻,这让我对江南水乡那古朴典雅的木结构建筑有了更深层次的理解。而且,作者还巧妙地将建筑与哲学、美学、甚至道家思想联系起来,探讨了“天人合一”的理念如何在建筑的设计和建造中得以体现,比如木材的自然生长形态被尊重,建筑的比例与人体尺度相呼应等等。这种跨学科的解读方式,让原本可能枯燥的技术性内容变得鲜活有趣,也让我意识到,建筑不仅仅是冰冷的砖石和木材堆砌,它更是承载着一个民族的精神、智慧和审美取向的活态载体。读完这本书,我感觉我对中国传统文化有了更全面、更立体的认识,仿佛在历史的长河中漫步,触摸到了那些古老木材的脉搏,感受到了工匠们的心血与智慧。

评分这本书带给我的感受,就像是在一个繁花似锦的庭院中漫步,每一处景致都充满了惊喜。我原本以为它会是一本专注于建筑结构的教科书,但实际上,它更像是一本关于中国木文化的全景图。作者并没有按照年代或者地域来线性叙述,而是以一种更加灵活的方式,将不同时期、不同地域的木建筑及其相关的文化元素巧妙地穿插起来。我最喜欢的是书中关于“榫卯”的章节。它不仅仅是介绍了几种常见的榫卯结构,更是深入探讨了榫卯在木建筑中的核心地位。作者用生动的比喻,将榫卯比作人体的骨骼和关节,说明了它如何在没有钉子的情况下,将庞大的木构件紧密地连接在一起,赋予了建筑以弹性和韧性。我尤其对书中关于“燕尾榫”和“格肩榫”的图解和讲解印象深刻,那些精巧的咬合,仿佛是大自然鬼斧神工的杰作。而且,作者还将其与中国人的哲学思想联系起来,认为榫卯结构体现了“刚柔并济”、“天人合一”的智慧。此外,书中还涉及了建筑的装饰艺术,比如雕刻、彩绘等,这些都是木建筑不可分割的一部分。作者并没有将它们视为纯粹的装饰,而是深入挖掘了其中蕴含的文化意义和象征象征。比如,龙、凤、祥云等图案,都不仅仅是美观,更是寄托了人们对吉祥、美好生活的期盼。整本书的叙事方式非常流畅,即使是对于建筑知识不多的读者,也能轻松阅读。它让我看到了中国木建筑的博大精深,也让我对中国传统文化的魅力有了更深的认识。

评分这本书带给我的感受,就像是在一次深入的文化探险,每翻一页,都有新的发现。我原本对中国传统木建筑的认知,大多来自于一些旅游景点看到的景象,总觉得它们是遥远的、历史的。但《不只中国木建筑》这本书,却以一种极具亲和力的方式,将这些建筑与我们的生活、情感、甚至哲学思想联系起来。我最喜欢的是作者对“空间”的解读。他不仅仅是描述建筑的平面布局和立面造型,更是深入探讨了这些空间是如何被使用的,以及它们是如何影响人们的行为和心理的。比如,书中对“庭院”的描述,让我体会到了中国人对家庭、对私密空间、对与自然和谐共处的独特追求。它不仅仅是一个物理空间,更是一个精神的寄托。我尤其对书中关于“厅堂”的描写印象深刻,那里是家庭聚会、祭祀祖先、接待宾客的重要场所,承载了家庭的伦理秩序和文化传承。此外,作者还探讨了木建筑的“声音”和“气味”。他描述了雨水敲打屋檐的声音,微风吹过木窗发出的吱呀声,以及潮湿天气里弥漫的木头特有的清香,这些感官的细节,让原本静态的建筑变得鲜活起来,也让我感受到了古人对于生活细致入微的体察。

评分《不只中国木建筑》这本书,真的给我的阅读体验带来了巨大的惊喜。我本来以为它会是一本相对枯燥的建筑技术类书籍,但事实证明,我的预判完全错误。作者以一种极其独特和富有洞察力的方式,将中国木建筑置于一个更加广阔的文化背景下进行解读。我最震撼的是书中关于“材”的哲学思考。作者并没有仅仅停留在木材的物理属性上,而是深入探讨了木材在中国文化中的象征意义,比如“栋梁之材”的比喻,以及其在丧葬、祭祀等仪式中的重要地位。他甚至还讨论了中国人如何利用木材的天然纹理和色泽,来体现一种返璞归真的审美情趣。我尤其对书中关于“宋代家具”的章节印象深刻,作者通过对宋代家具的精巧设计和简约风格的解读,展现了当时人们对生活品质和精神追求的独特理解。此外,书中还涉及了木建筑的“修缮”与“传承”问题。作者探讨了古建筑在历经风雨侵蚀后,如何通过传统的修复技艺得以延续,以及这些技艺背后所蕴含的工匠精神。他强调了保护古建筑不仅仅是保护物质遗存,更是传承一种文化基因和历史记忆。整本书的叙事逻辑非常清晰,但又充满了跳跃性的思考,让我不断地产生新的联想和感悟。

评分我一直以为,关于中国古代建筑的书籍,要么是过于学院派,充满了晦涩难懂的术语,要么就是过于科普化,流于表面。然而,《不只中国木建筑》这本书,却恰恰填补了这个空白。它以一种极其亲切和富有感染力的方式,带领读者走进中国木建筑的世界。我最欣赏的是作者的“跨界”视角。他并没有仅仅局限于建筑本身,而是将木材的物理属性、文化象征、哲学意义,以及建筑与自然环境、社会结构、甚至日常生活之间的关系,都进行了深入浅出的探讨。我尤其对书中关于“风水”与木建筑关系的章节印象深刻。作者并没有将风水简单地视为迷信,而是深入分析了其背后所蕴含的中国人对自然环境的尊重和对和谐人居的追求。他阐述了如何根据地形、水源、朝向等因素来选择建筑的位置和布局,以及如何利用木材的天然属性来达到通风、采光、保温等目的。这种将传统观念与科学原理相结合的解读方式,让我耳目一新。此外,书中还穿插了许多关于古代工匠的轶事和传说,比如鲁班的故事,以及对古代木工技艺的精妙描述,这使得原本可能枯燥的技术性内容变得鲜活有趣。读完这本书,我感觉自己仿佛穿越了时空,亲眼目睹了那些伟大的木建筑是如何在古代工匠手中诞生,也深刻理解了中国传统文化中对自然、对和谐、对生活的热爱。

评分南图借的

评分轻松的古建筑读物

评分世上恐怕只有中国人会企图筑一堵墙来把整个国家围起来,然后又筑一堵墙将每一个城市围起来。

评分深入浅出。

评分世上恐怕只有中国人会企图筑一堵墙来把整个国家围起来,然后又筑一堵墙将每一个城市围起来。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有