具體描述

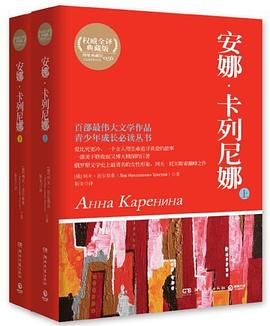

《安娜•卡列尼娜(套裝上下冊)》內容簡介:“所有幸福的傢庭都是相似的,而不幸的傢庭則各有各的不幸。”正如這句著名的開場白所顯示的,這部作品對現實的思考是以傢庭婚姻為基本單位展開的。《安娜•卡列尼娜》創作於1873—1877年,由兩條既平行又相互聯係的綫索構成:一條是安娜與卡列寜、符倫斯基之間的傢庭、婚姻和愛情糾葛;一條是列文和吉蒂的愛情生活及列文進行的莊園改革。安娜是一個上流社會的貴婦,年輕漂亮,追求個性自由,但因為陷入和年輕軍官符倫斯基的婚外戀中,使自己置身和社會對立的痛苦境地。在失去兒子,又遭情人背叛後,她再也無法容忍這種虛僞的生活,選擇瞭臥軌自殺。

這部作品一發錶便引起巨大的社會反響。托爾斯泰並沒有簡單地寫一個男女私通的故事,作品深刻描寫瞭個人感情需要與社會道德之間的衝突。據同代人稱,它不啻是引起瞭“一場真正的社會大爆炸”,它的各個章節都引起瞭整個社會的關注,及無休止的“議論、推崇、非難和爭吵,仿佛事情關涉到每個人最切身的問題”。不久,社會就公認它是一部瞭不起的巨著,它所達到的高度是俄國文學從未達到過的。偉大作傢陀思妥耶夫斯基興奮地評論道:“這是一部盡善盡美的藝術傑作,現代歐洲文學中沒有一部同類的東西可以和它相比!”

書中的女主人公安娜•卡列尼娜則成為世界文學史上最優美豐滿的女性形象之一。這個女性解放的先鋒,以自己的方式追求個性的解放和真誠的愛情,雖然以失敗而告終,但她以內心體驗的深刻與感情的強烈真摯,以蓬勃的生命力和悲劇性命運,長久地震撼著人們的心弦。

著者簡介

圖書目錄

讀後感

本作的男角没有什么可说。列文虽然处处碰壁,但在小说里仍然是主宰一切的神,他矛盾的心理只要略微往某一方面发展,就可以变成奥布隆斯基、卡列宁或者弗龙斯基。换句话说只有列文是活着的,仍然游移变幻着,其他所有的男主角都是列文貌合神离的分身,都是具象化定型了的人,等...

評分借着最近上映的这部电影,本想写几句简短的影评,可是赫然发现,短不了。 《安娜·卡列尼娜》,相信很多读过它的人都和我一样,与它的第一次亲密接触还是在遥远的中学时代!而那时,不谙世事几许的我们又能真正读懂托老字里行间的多少呢?想来,当时那份对大部头的敬畏...

評分 評分我坦白,自己这个网名是来自两个安娜的启发。 一个是大名鼎鼎的卡列宁夫人,一个是契诃夫《脖子上的安娜》里面没有前者出名的安纽达。 两个安娜,就是女人的两种选择。 一个要为了自由和爱情而赴死,一个为了富贵享乐而在现实里堕落,一个死了,一个要活下去。 其实她们都是...

評分十五六岁的时候,第一次看《安娜·卡列宁娜》之前,曾听母亲谈论过安娜。像那个年纪的大多数人一样,母亲眼里的安娜不能算个好女人,而她的悲剧多少也有些咎由自取。那个年代资讯匮乏,人们表达观点并没有今天这么多的自由渠道,而我能接触到的所有资料上大约都是这样描述这个...

用戶評價

終於聽完瞭……

评分讀的是19年6月的版本,喜歡這個譯本。在無痕跡的敘事下,對大部分主角都多有憐愛與認同

评分終於在喜馬拉雅聽完瞭這部小說。 先mark一下,改天再寫具體心得吧!

评分有些地方中文語法譯得有些不通 但托爾斯泰還是很可的

评分''大傢或多或少正確地猜到瞭他和卡列寜夫人的關係—大部分青年都羨慕他……大多數女人嫉妒安娜的年輕女人,早就對大傢稱她是清白無辜的女人感到厭煩,她們為自己曾預言、等待輿論的轉變得到證實而高興,好把自己衊視的情緒往她身上發泄。'' 翻到瞭書尾,看到安娜竟然去找符朗斯基,以為這是結局瞭。 點開豆瓣,還有下冊 這麼久讀完瞭這本書,托爾斯泰筆下的人物心理即使過瞭100多年在今日仍能找到共鳴。就說安娜心理對符倫斯基又愛又恨,心中不希望吵架話一說齣嘴又變得刻薄。以及列文尋找生命的價值意義,到現實中又處處碰壁。“隻要接觸現實,自己想要爆齣良好情緒的願望就落空瞭。”

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有