具体描述

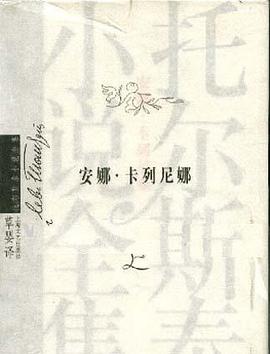

《安娜・卡列尼娜》是俄罗斯文豪列夫・托尔斯泰的主要作品之一。贵族妇女安娜追求爱情幸福,却在卡列宁的虚伪、冷漠和弗龙斯基的自私面前碰得头破血流,最终落得卧轨自杀、陈尸车站的下场。庄园主反对土地私有制,抵制资本主义制度,同情贫苦农民,却又无法摆脱贵族习气而陷入无法解脱的矛盾之中。矛盾的时期、矛盾的制度、矛盾的人物、矛盾的心理,使全书在矛盾的漩涡中颠簸。这部小说深受我国读者喜爱,它是新旧交替时期紧张惶恐的俄国社会的写照。

作者简介

目录信息

读后感

借着最近上映的这部电影,本想写几句简短的影评,可是赫然发现,短不了。 《安娜·卡列尼娜》,相信很多读过它的人都和我一样,与它的第一次亲密接触还是在遥远的中学时代!而那时,不谙世事几许的我们又能真正读懂托老字里行间的多少呢?想来,当时那份对大部头的敬畏...

评分 评分我不能从这本书看出很多书评提到的革命目的,比如抨击制度什么的。相反,我觉得他是刻画人性的书籍,是非常深刻的心理学小说。托尔斯泰作为一个男人竟然如此了解女人,而且能够准确地描述出来,叹为观止! 书中的人物是立体的,我反对书评简单将卡列宁说成虚伪的坏人,把沃伦...

评分用户评价

这本书的语言风格,与其说是“优美”,不如说是“力量”。它拥有百科全书式的广博,但叙事节奏却充满了戏剧性的张力。我最欣赏的是作者处理“配角”的方式,他们绝非背景板,每一个小人物都有其鲜明的侧面和独立的故事线,共同构筑起一个立体的世界。比如,那些关于农业改革和政治思辨的穿插,虽然在某些时刻会让人感觉偏离了主线,但它们如同骨架一样支撑着整个故事的社会结构,使得悲剧的发生具备了不可抗拒的必然性。这种结构上的严谨与主题上的宏大,使得它超越了一般的言情小说范畴,提升到了社会批判和人性探索的高度。每一次重读,都能发现新的细节和被先前忽略的伏笔,每一次都能从不同的角度理解人物的行为逻辑,这大概是经典作品的魅力所在。

评分说实话,初读时,我差点被其中复杂的人物关系和冗长的内心独白劝退。那是一种近乎百科全书式的叙事风格,信息量巨大,需要极大的耐心去梳理。但一旦咬住不放,深入到那些人物的灵魂深处,便会发现其中的魅力所在。特别是对于“情”与“理”的探讨,简直是哲学层面的交锋。书中对美好与毁灭之间那条细微界限的把握,精准得令人心惊。那种由爱生恨,由恨转为空洞的整个过程,被拆解得支离破碎,让你不得不面对人性的脆弱与复杂。我常常疑惑,在那样一个被僵化规则束缚的社会里,个体追求自由与幸福的代价究竟几何?作者似乎没有给出明确的答案,而是将选择权完全交给了读者,让我们在合上书页后,依然在脑海中进行着无休止的辩论与审判。这种开放性的结局和多维度的解读空间,是其文学价值久盛不衰的关键。

评分读完后,我感到一种混合着压抑和释然的情绪。作者的笔触是冷峻的,他没有美化任何一方,无论是恪守礼教的丈夫,还是追求真爱的女性,他们都在时代的洪流中各自承受着命运的惩罚或奖赏。书中关于“信仰”和“救赎”的探讨尤其深刻,它不仅仅是宗教层面的反思,更是对个体精神寄托的追问。当所有世俗的联系都崩塌后,人还能依靠什么继续前行?书中描绘的那些近乎绝望的内心独白,像是一面镜子,映照出我们内心深处最隐秘的恐惧和渴望。我特别喜欢那些关于自然景色的描写,它们常常在人物情绪最激动或最低落时出现,形成一种强烈的对比,用永恒不变的自然规律,映衬着人类情感的短暂与无常。那种诗意与残酷并存的意境,着实令人回味无穷。

评分这本书的阅读体验,与其说是“阅读”,不如说是一场“体验”——一场对人情世故的深度沉浸。它教会我的,远不止是文学技巧。我惊喜于作者对“选择”后果的毫不留情。没有哪个角色是完全正确的,也没有哪个角色是全然邪恶的,所有人的痛苦都源于他们做出的选择,以及那个时代背景下,他们别无选择的困境。这种复杂的道德光谱,让读者无法轻易站队,只能带着沉重的心情,跟随人物的脚步,一步步走向既定的终局。书中的对话极具智慧和张力,简洁的几句交锋,胜过千言万语的铺陈,那种潜台词的力量,让人不得不放慢速度,细细品味每一个词语的重量。这不仅仅是一部描绘特定时代的作品,它对人性中爱、背叛、虚伪与真诚的剖析,具有超越时空的普适性。

评分这部鸿篇巨制,甫一翻开,便觉一股扑面而来的生活气息,仿佛置身于十九世纪俄国的广袤土地之上。作者对人物心理的刻画入木三分,那种细腻到近乎残酷的真实,让人读来不胜唏嘘。那些贵族沙龙里的繁文缛节,看似光鲜亮丽,实则暗流涌动,每一个微笑背后都可能藏着算计与无奈。我尤其欣赏他对社会阶层描摹的精准,从庄园主到农奴,每个人物都有其独特的命运轨迹和难以言喻的苦衷。读到那些关于家庭、责任与激情的冲突时,我常常停下来,陷入长久的沉思,反思自身在面对相似抉择时的可能反应。这不仅仅是一个爱情故事,更是一部关于时代的编年史,记录了旧秩序的瓦解与新思想的萌芽,那种宏大的历史背景与微观的人性挣扎交织在一起,产生的张力,令人震撼。书中的场景转换极其自然流畅,无论是莫斯科的喧嚣,还是田园的宁静,都描绘得栩栩如生,仿佛触手可及的真实世界。

评分安娜的悲剧是可以避免的么…?想了想似乎应该是不能的。

评分比包法利夫人好太多了。

评分老实说只读了一半,实在看不下去了…我可能跟这种古典现实主义的作品无缘…安娜线负责讲人性,但我觉得她的不幸在于她太幸福,完全无法激起我的共情;列文线负责讲社会,但那个社会离我太远,他的想法对我来说又过于老旧…唯一让我喜欢的是托氏的心理描写,说是出神入化也不为过了。这本书的另一个价值可能就是历史价值吧,毕竟对俄国当时的社会风貌描写真是不遗余力。外国文学我还是去读现代派的小说吧…

评分没读的时候,人们说太晚了。早一点读会改变你的。可是我读完以后,发现一切都刚刚好。好书总是让人珍惜你所拥有的。

评分熟女的悲哀。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有