具体描述

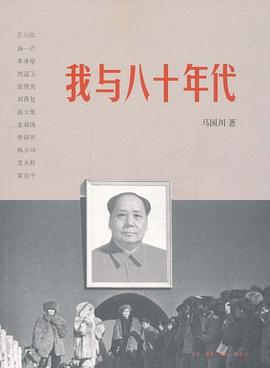

八十年代,一個有鈣質的年代,一個激情的年代

一面是激情、理想、拯救、承擔、使命、信仰

一面是空泛、無力、天真、宏大、浪漫、夢幻

文化熱、美學熱、方法論熱、報告文學熱、人道主義、異化論、新啟蒙、文學主體論、《走向未來》叢書……給我們留下了什麼

王元化、湯一介、李澤厚、劉道玉、張賢亮、劉再復、溫元凱、金觀濤、李銀河、韓少功、麥天樞、梁治平,和讀者共同反思八十年代

從今天回望八十年代,從八十年代審視今天

「歷史上生活過無數代的人,但是更多的人是生活在歷史的皺褶部位,平平庸庸,渾渾噩噩;只有少部分人能夠生活在歷史的開闊地帶,意氣風發,生氣淋漓。八十年代就是這樣的幸運時代。

讓我們溯流而上,走進八十年代,梳理當代中國改革的思想源流,思考中國未來的方向。」

——馬國川

作者简介

马国川,1971年出生,河北威县人。《财经》杂志主笔。已出版有《大碰撞:2004—2006中国改革纪事》、《争锋:一个记者眼里的中国问题》、《风雨兼程:中国著名经济学家访谈录》、《共和国部长访谈录》、《我与八十年代》等,其中《大碰撞》是第一部全景式反映改革第三次大争论的作品,被评为“2006年十大好书”之一。

目录信息

王元化:我在不断地进行反思

汤一介:思想自由是ZUI重要的

李泽厚:我和八十年代

刘道玉:中国需要一场真正的教育体制变革

张贤亮;一个启蒙小说家的八十年代

刘再复:那是富有活力的年代

温元凯:从一个科学家到一个启蒙者

金观涛:八十年代的一个宏大思想运动

李银河:真正的变化要开始了

韩少功:历史中的识圆行方

麦天枢:我们需要培育社会理性

梁治平:理想主义是不应该被磨灭的

· · · · · · (收起)

读后感

压抑与空虚越持久,积蓄也越丰厚,越容易造成一个社会性思潮的出现。1977年,已经下发的当年工农兵招生推荐的文件被高教部门收回,同年10月全国高考恢复,这预示着文化与学术重新获得体制尊重的标志性事件,最终拉开了后来被称为“八十年代”的序幕。根据亲历者们事后的确认,...

评分八十年代,李银河、金观涛、汤一介、刘再复等人都在各自的领域,文学、教育,独领风骚,掀一代风气之先,极力呐喊自由、民主,抨击社会的丑恶现象,把文革几年来不能说的话,一股脑子都讲了出来,多畅快淋漓啊!对过去,他们强调反思,是什么原因导致了文革的出现,迫害知识分...

评分压抑与空虚越持久,积蓄也越丰厚,越容易造成一个社会性思潮的出现。1977年,已经下发的当年工农兵招生推荐的文件被高教部门收回,同年10月全国高考恢复,这预示着文化与学术重新获得体制尊重的标志性事件,最终拉开了后来被称为“八十年代”的序幕。根据亲历者们事后的确认,...

评分压抑与空虚越持久,积蓄也越丰厚,越容易造成一个社会性思潮的出现。1977年,已经下发的当年工农兵招生推荐的文件被高教部门收回,同年10月全国高考恢复,这预示着文化与学术重新获得体制尊重的标志性事件,最终拉开了后来被称为“八十年代”的序幕。根据亲历者们事后的确认,...

评分用户评价

八十年代是一个坎,中国没有迈过去。

评分这本书采访了一些对八十年代文化界文艺界影响很大的名人,内容不错。有意思的是,前头大半部分的人对八十年代深切缅怀,而后头几个人对八十年代的思潮颇有抱怨。

评分回答尺度颇大,现在无论如何也不可能再出这样的书了。八十年代的历史现场无缘亲历,但任何时代都不能用情绪化的态度来审视。

评分正儿八经谈80年代的不多,主要是纵深地从80为入口,分析中国的文化、经济、教育和社会风气等等。由于充满了很多大家,所以也就充满了思想性。顺便想起...70年代还没完...

评分这样的访谈录很多,这本也属于还不错的那类。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有