具体描述

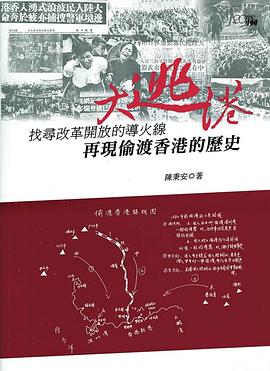

《大逃港》1950年代至80年代,有将近100万名内地居民,由深圳越境逃往香港。这被研究者认为是冷战时期历时最长、人数最多的群体性逃亡事件,史称“大逃港”。深圳宝安的一个农民说过这样一句话:“‘改革开放’这4个字,你们是用笔写的,我们,是用血写的!”陈秉安的长篇报告文学《大逃港》即记录了深圳30年百万人越境香港的那段历史。

作者简介

陈秉安

1948年生于湖南桂阳,1968年赴乡村插队务农,1982年毕业于湖南师范大学中文系,历任桂阳县运输公司工人,桂阳县卷烟厂工人,《主人翁》杂志编辑,《深圳风采》杂志副主编、主任编辑,《深圳周末》主编,1976年开始发表作品,著有长篇报告文学《深圳的斯芬克思之谜》,中篇报告文学《来自女儿国的报告》等。

目录信息

读后感

2007年,正值十七大召开之际,数百位“老干部”联名上书中央,言辞恳切,深感中国社会不公现象日益严峻,脱离“平均主义”太远太远,对“先富带动后富”感到悲观,对党的经济中心路线提出强烈质疑,要求重拾阶级斗争的法宝,清理党的队伍,整顿党的作风(保持纯洁性,严格禁止...

评分 评分我本来想把它当史料读的,所以,不惜花费大价钱去香港淘。然而三五页后,便失望起来,因为作者把书写成了小说。失望在先,于是原有的期望,顿时打消了大半。不过哪怕谨小慎微,作者还是倔强地声明说,“即使由于某些原因,本书的历史只能以文学纪实的方式写出,但其中的人和历...

评分先扯一点这本书 首先,历史资料什么的还算不错。写的也还算客观。 其次,不给五星两个原因,一个是很多细节杜撰太浓重,还一个就是最后居然扯到了习仲xun,马屁太明显了。 最后,可以肯定的是作者还是至少想要写点真话的。从1962年之后一直到1978年中间这么多年基本都没咋写,...

评分先富起来的一部分人又开始逃了,逃到更远的国外,他们家趁人值,或有权力或有金钱,但是希望籍此寻找的东西还是得不到。那是一种超乎烟火的价值。逃港者曾经追求的只是生活富足,不挨饿不挨冻,如今逃离者追求的,是如陈丹青所说,人人不受欺负的一种环境。背后即是你的财产和...

用户评价

读罢此书,我最大的感受是,这简直是一部“声音的考古学”。作者似乎拥有一种近乎魔术般的能力,能够从泛黄的档案和模糊的口述中,还原出那个时代最细微的声响——可能是清晨农田里鞭子抽打的破空声,是夜半时分火车载着希望远去的呜咽,甚至是人们在恐惧中压低嗓音交流时,空气震动的频率。叙述的节奏如同老旧的留声机,时而急促,时而停滞,充满了不和谐的休止符,完美地模拟了生活在边缘地带的体验。这本书的语言风格极其克制,但正是这种克制,反而酝酿出了一种火山爆发前的地质压力。它不是在讲述一个故事,更像是在播放一组经过精确校准的声波图谱,记录着社会结构被撕裂、重塑的整个过程。它没有提供廉价的答案或便捷的解释,而是将一堆碎裂的、带着回音的碎片抛给了我们,让读者自行去拼凑出那个时代特有的“背景噪音”。对于那些习惯了快节奏、强情节的读者来说,初读可能会感到有些晦涩,但只要沉下心来,那些被掩埋的声音就会逐渐浮现,震撼人心。

评分这部史诗般的作品,与其说是一本书,不如说是一次穿越时空的深刻对话。作者以一种近乎冷峻的笔触,剖析了那个特定历史时期下,个体命运与宏大叙事之间的残酷张力。它没有过多渲染煽情的细节,而是专注于勾勒出社会肌理的变迁,那种无形的、渗透到每一个细胞的集体焦虑,以及在时代洪流中,人们如何试图抓住一根稻草以求自保的挣扎。阅读过程中,我仿佛能闻到空气中弥漫的尘土味和某种压抑的金属气息。文字的密度极高,每一句话都像是经过千锤百炼的矿石,沉甸甸地砸在读者的心上。特别值得称赞的是其叙事结构的巧妙安排,几条看似平行的线索,在不经意间交织、碰撞,最终汇集成一幅关于人性坚韧与脆弱的复杂画卷。我尤其被其中关于“选择”的探讨所吸引,在极端环境下,看似微不足道的日常决策,最终导向了截然不同的人生结局。这本书无疑需要读者投入极大的心力去解码,但它给予的回报,是远远超过阅读本身价值的,它迫使你重新审视我们所珍视的安稳,以及那份来之不易的自由。那种历史的重量感,久久不能散去。

评分这本书最引人注目之处,在于它对“希望”这种情感的解构。它没有把希望描绘成一盏永不熄灭的灯塔,而是一种极度易碎、极度依赖外部条件才能维持的脆弱状态。作者通过对大量社会边缘人物的细腻描摹,揭示了在极端压力下,人们对“更好生活”的期待如何异化,如何从一种积极的动力,转变为一种沉重的负担,甚至成为自我欺骗的工具。笔调平实,但情感张力却极为饱满,它没有用宏大的词汇去赞美坚韧,而是通过记录那些微小、日常的、近乎无望的坚持,来展现人性的光辉。例如,书中对物资交换、对口信传递的细致描写,无不透露出一种在夹缝中求生存的智慧与无奈。它不是一部批判性的作品,但其真实记录本身就构成了最有力的反思。读完之后,那种挥之不去的“宿命感”让人沉默良久,它让人们重新思考,在面对无法抗拒的社会动因时,个体究竟拥有多少真正的自主权。

评分这是一部结构上极具挑战性,但阅读回报极为丰厚的作品。作者似乎刻意打乱了传统的时间线性叙事,采用了一种碎片化、多重交叉的叙事策略,这使得读者必须不断地在不同的时间点和人物的内心世界中穿梭。这种手法绝非故作高深,而是精确地反映了记忆本身的运作方式——跳跃、重叠、被情感扭曲。它不是一本按部就班的编年史,而更像是一幅由无数个瞬间快照拼贴而成的马赛克。其中关于“信息不对称”的描述尤其精妙,不同阶层、不同地带的人们,接收到的关于“外面世界”的消息是如此的片面和矛盾,这种信息茧房的构建,直接导致了后面一系列悲剧性的误判。我必须承认,在阅读过程中,我多次停下来,试图梳理清楚人物关系网和事件的先后顺序,但正是这种主动的参与和梳理,极大地加深了我对文本的理解和代入感。它拒绝被动接受,要求读者成为一个主动的解码者,去拼凑那个被时代迷雾笼罩的真实面貌。

评分坦白说,这本书的阅读体验是充满“重量感”的,仿佛你不是在翻阅纸张,而是在搬运一块块沉重的历史碑石。作者的叙事视角非常独特,他似乎站在一个极高、极远的位置俯瞰,用一种近乎冷酷的客观性来描绘人性的挣扎。这种非个人化的处理方式,反而更显出个体的渺小和命运的不可抗拒。我特别欣赏其中对“空间”的运用,无论是地理上的跨越,还是心理上的疏离感,都被描绘得淋漓尽致。书中的环境描写,并非简单的背景交代,而是一种积极的参与者,它塑造了人物的性格,也限定了他们行动的边界。那些关于迁徙、等待、以及对边界线的执念,被刻画得入木三分。它让我反思,我们今天所理解的“家园”的概念,究竟是基于血缘、土地,还是仅仅基于那一刻的和平与稳定?这本书像一把锋利的手术刀,精准地切开了历史的表皮,展示了深埋在集体记忆下的、关于归属与流离的永恒命题。它的价值,在于提供了一种观察人类生存状态的独特透镜。

评分六二大逃港真是太惊人。很多人逃港是危险性很低的,主要看政策和官员的良心。港英政府对逃港者总体很宽容,和中国政府对待逃北者的态度完全不同。

评分:无

评分血泪的共和国史啊,真实的历史总是比小说情节更荒诞。好在买了港版,看这尺度,内地版不知删了多少....

评分当你用22年去做一件事,连上帝都会帮助你的。

评分一收一放,不偏不颇

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有