具体描述

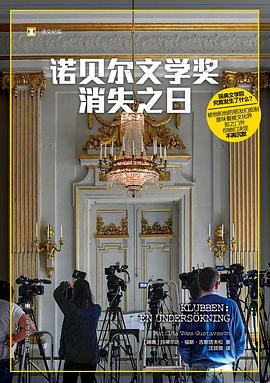

无法颁奖的2018年,瑞典文学院究竟发生了什么?

被他和他的朋友们抵制,意味着被文化界拒之门外,

但她们决定不再沉默!

获瑞典书店员工协会“你的书,我们的选择”奖、年度塞尔玛奖等

————

2018年5月4日,瑞典文学院宣布当年不颁发诺贝尔文学奖。

自1901年设立以来,诺贝尔文学奖曾因战争或缺少合适的候选人而取消或推迟颁奖,因丑闻暂停颁奖史无前例。

玛蒂尔达•福斯•古斯塔夫松是“揭开盖子的第一人”。她于2017年11月21日在瑞典最大的日报《每日新闻报》刊登调查报道,以18名女性的证词,揭露一名“文化大咖”的性侵丑闻,之后进一步指认此人便是瑞典文学院院士卡塔琳娜•弗罗斯滕松的丈夫、著名文化人让-克洛德•阿尔诺。

阿尔诺和瑞典文学院关系密切,他不仅有一名院士妻子,还与多名院士是亲密的朋友。丑闻持续发酵,引发瑞典文学院内部的激烈冲突,多名院士愤而离席,声明不再参与文学院的任何活动……瑞典文学院面临成立之后最大的危机。

【编辑推荐】

2018年,诺贝尔文学奖没能如期颁布。

诺贝尔文学奖一直以来被视作全球最高级别的文学奖项,作为其评选机构,瑞典文学院在世界文学界占据着举足轻重的地位。2018年到2019年曝光的一连串丑闻,却令成立200余年、一直保持着神秘色彩的瑞典文学院跌下“神坛”。

丑闻的中心是一个名叫让-克洛德・阿尔诺的法国人。阿尔诺和他的诗人妻子、瑞典文学院院士卡塔琳娜・弗罗斯滕松共同经营着斯德哥尔摩最有声望的文化沙龙“论坛”,诺贝尔文学奖得主、瑞典文学院院士、艺术界名流都是“论坛”的常客。

20多年来,阿尔诺的轻浮好色是人尽皆知的——包括他的那些院士朋友,但人们似乎将其解读为他的法式风情的一部分。阿尔诺用恐惧和羞耻制造沉默,这种沉默又进一步使受害者和知情人相信,他围绕“论坛”和瑞典文学院建立起的人脉足以使发声者付出惨重代价。直到古斯塔夫松的调查揭开尘封的盖子,受害者不再沉默,人们才终于发现,阿尔诺的“轻浮”行为早已达到犯罪的程度。

丑闻不断发酵,弗罗斯滕松利用职务之便影响瑞典文学院奖项评选和资金发放的嫌疑也浮出水面。院士们对于如何应对丑闻持两极化的态度,保守派与改革派爆发了难以调和的矛盾,瑞典文学院面临瓦解的危机……

本书详细记录了这一系列丑闻曝光的过程,并由此暴露出瑞典文学院内部乃至整个瑞典文化界的诸多弊病。

作者简介

玛蒂尔达•福斯•古斯塔夫松丨Matilda Voss Gustavsson

1987年出生,瑞典记者,供职于瑞典《每日新闻报》文化部。她关于文化界权力斗争和腐败现象的报道震惊了瑞典文学院和全世界,获瑞典新闻大奖年度独家新闻奖、瑞典杂志出版协会年度记者奖、《快报》比约恩•尼尔松优秀文化记者奖等。凭借《诺贝尔文学奖消失之日》获瑞典书店员工协会“你的书,我们的选择”奖、年度塞尔玛奖等。

目录信息

读后感

评分

评分

评分

评分

用户评价

一个满嘴跑火车并曾经做过电工的法国人,也没什么艺术素养,为什么就能在瑞典文学届“闯出一片天”?就因为他娶了著名的瑞典诗人,因着她在瑞典文学院占有一席之地,并有着巨大的影响力,他可以肆无忌惮地给那些茫然无措的女孩施加精神上的压力,咸猪手性骚扰直至强奸行为的发生。而阿尔诺所处圈子里的所谓的文化精英们,包括阿尔诺的那位伟大的诗人妻子,都选择了无视这些行为的发生。直到18位女性同意通过本书作者,将所有事实真相公布于众。 合理化强奸行为的后果,就是权势地位都高于女性的侵害方,明确的物化和性化了女性,仿佛女性只是一个发泄欲望的容器和可以随时转赠他人的礼物。

评分瑞典的米兔运动

评分没带什么期待翻开了这本书,到难以抑止地每天期待着读下一部份——尽管讲述地点发生在瑞典文学院,但它所讲述的故事并不陌生。甚至大多数人可能对这套权力运作的机制感到非常熟悉。凡是有所经历的人都能有所共情:这庞大的难以撼动的体制向来如此,它把暴力粉饰为浪漫,用光明为丑陋加以辩护。所以这样的书写意义非凡,你知道它需要怎样的勇气才能穿过那些高耸的骨林,才能为此共享同份颤栗与珍惜。

评分虽然不喜欢这本书的写作方式,但揭露的种种汶南行为实在…身边都有对照物

评分时间过得太快了,最开始看到这个标题,还突然抽风健忘试着想了下标题的意思是不是指代说“阅读不再重要,文学奖不再重要”;直到真正开始阅读时,才想起2018、2019的得主是一起公布的,在当时Jean-Claude Arnault的恶行甚至上升到了王储。或许真的如书中所说,韦恩斯坦案和由演艺界开启的#metoo对话在报端所占据的位置,有些让人忘记了这个百年系统之下所面临的坍塌和信任危机。整体读起来很像文学版的《诱捕》/《她说》,从“大而不倒”的权势之人,再到病态系统暴露于光天化日之下;作者也用了相当篇幅去试着阐释由创作本身这个行为带来的脆弱、不安以及“论坛”的存在所形成的无形压迫;但总感觉在叙述上失去了一点温度。【2024 #95】

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有