具体描述

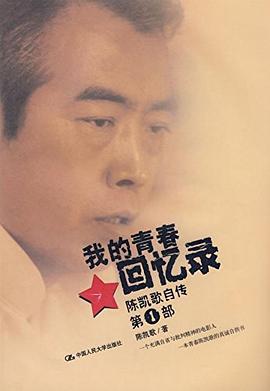

《我的青春回忆录:陈凯歌自传(第1部)》是导演陈凯歌的自传之第一部,从他1965年13岁考上北京四中时写起,直至1971年在云南建设兵团结束插队生活时止。这是“文化大革命”从发生发展,到癫狂的高峰,并正要走向其反面的时期,也是一个少年成长发育、思想渐趋成熟的阶段。陈凯歌以深刻的思想、优美的文笔、个人的视角,写下了对“文化大革命”的独特解读;也是对他辉煌导演生涯之前的生活、思想、艺术等各方面积累的一段小结。在成为著名电影导演之前,他曾有过怎样的人生?陈凯歌亲自执笔,直面他的少年时代。他敢于面对,勇于审视自己,并承认曾经犯过的错误。他的回忆与思考,既富于自省和批判精神,又具有相当的思想深度和历史的鲜活性。

作者简介

著名电影导演,原名陈皑鸽,祖籍福建长乐,1952年8月12日生于北京。第五代导演的领军人物,至今仍为惟一获得戛纳电影节金棕榈奖的华人导演。在第47届希腊塞萨洛尼基电影节上获得终身成就奖。

陈凯歌出身于艺术家庭,其父是著名导演陈怀皑。少年时期经历过文革和插队。初中毕业后到云南省西双版纳农垦局当工人。1970年,陈凯歌参军1974年复员转业1976年到北京电影洗印厂工作。1978年,陈凯歌考入北京电影学院导演系。1982年北京电影学院导演系毕业,后任北京电影制片厂导演。1984年,他执导的《黄土地》,以其突破性的电影语言,对中国电影产生了极大的影响,并为中国第五代导演走向世界奠定了基础。

目录信息

第二章 降临

第三章 群佛

第四章 狂灰

第五章 青山

附录

附录一 千里走陕北——《黄土地》导演阐述

附录二 张国荣的眼睛

附录三 《梅兰芳》拍摄初衷

后记 永远少年的凯歌

· · · · · · (收起)

读后感

有这么一个导演,我一直以来就以为他到目前为止只拍过一本好电影,这本电影是我认为的华人拍的最巅峰的作品,如同万米赛跑中,超越第二名500米远。他就是陈凯歌,这本电影就是《霸王别姬》,不可能被他自身超越,而且也不大可能在将来被别的导演超越。今天读了他的自传作品《我...

评分 评分“人到十三岁,自以为对这个世界已相当重要,而世界才刚刚准备原谅你的幼稚。” 以上是陈凯歌的自传《少年凯歌》里的一句话,后来也被香港新锐导演彭浩翔用作了电影《AV》的开场旁白。而这篇文章的题目名叫《看客》。 虽然在毕业后的几度搬迁中遗失了当年的读书笔记,但捧着《...

评分认识陈凯歌是在那部久负盛名的《霸王别姬》,一部常年雄踞各大华语电影榜榜首的影片,放佛没了它,国人们的心中就少了一块祭坛似的——上面供奉的是亲历者的悲喜和附庸风雅之人的故作深沉。看完之后我觉得导演应当是一个理性中年人的形象,方正的脸配上黑框眼镜,在茶水的热气...

评分再一次看到这本书的名字是在网络上传开的香港中文大学给学生开的书单上——《少年凯歌》,第一次还记得那是在初中,一家省级校园报纸上读到了它的摘要片段——就是改名字的那个片段。与它并列介绍的是刘若英的——《一个人的KTV》。两个都是我喜欢的名人,当我在图书馆的角落里...

用户评价

从文学技法的角度来看,这本书展现了作者对叙事声调掌控的炉火纯青。全书弥漫着一种古典悲剧的韵味,但又巧妙地融入了现代都市的疏离感。作者似乎对声音的运用有着特别的敏感,书中的“静默”比喧嚣更具杀伤力,那些没有被说出口的话语,那些因尴尬或恐惧而产生的长久沉默,被赋予了实质性的重量,几乎可以触摸到。我特别喜欢作者在描述角色内心独白时所采用的那种近乎诗歌化的散文体,节奏舒缓,意象丰富,比如将“等待”比作“琥珀中凝固的时间”,极富画面感和哲思性。这本书的优点在于其深度和广度兼具,它既能深入到最微小的个人情感波动,又能触及宏大的社会变迁背景,尽管这些宏大背景通常只是作为一种若隐若现的背景音存在。不过,这种精雕细琢的文字风格有时会显得过于雕琢,偶尔会让人觉得作者在展示技巧而非专注于情感的自然流淌。但这瑕不掩瑜,它依然是一部极具野心和完成度的作品,是近年来罕见的、能够让人在合上书本后仍旧在脑海中不断重放的“内心电影”。

评分这本书的结构极其巧妙,充满了后现代主义的解构意味,它没有一个传统意义上的线性情节主轴,更像是无数条若有似无的线索在文本的迷宫中交织缠绕。作者似乎对时间的线性感知持有一种怀疑甚至嘲讽的态度,时间在书里是可塑的、循环的、甚至是倒错的。我印象最深的是其中对“记忆的不可靠性”这一主题的处理,通过多个不同角色的叙述,同一事件被描摹出截然不同的面貌,这迫使读者必须扮演一个侦探的角色,去审视文本背后的“真相”究竟是什么。这种叙事策略极大地提升了文本的张力,使得每一页都充满了不确定性。语言运用上,作者展现出一种近乎偏执的精准度,一些选词用句极其冷僻却又恰如其分地击中了要害,尤其是在描绘角色内心挣扎的段落,那种词语的密度和张力,读起来让人屏住呼吸。唯一的遗憾是,对于初次接触此类风格的读者来说,门槛可能略高,需要一定的耐心和专注度去适应这种跳跃式的叙事节奏。它更像是一部需要反复阅读、每次都会有新发现的复杂乐章,初听可能觉得有些凌乱,但深入之后,才能领略到其中暗藏的精妙对位和和声变化。这本书无疑是文学界一次大胆的尝试,它挑战了我们对“故事”的固有认知。

评分这本书给我带来了一种强烈的、近乎生理上的不适感,但这恰恰是它力量的来源。它毫不留情地撕开了生活温情脉脉的面纱,直视那些被我们习惯性忽略的、充满酸涩和荒谬的角落。作者似乎对人性中的怯懦和自私有着近乎病态的洞察力,笔下的人物都不是传统意义上的英雄或恶人,他们只是在巨大的人生洪流中,竭力想抓住一根救命稻草的普通人,他们的选择往往是基于本能而非高尚的道德准则。这种描绘是残酷的,但也是极其诚实的。书中有一个关于家庭聚会的场景,那种表面上的和睦与内在的暗流涌动形成了强烈的对比,寥寥数语便勾勒出一种令人窒息的压抑感,让我读完后需要起身走动几分钟才能平复心情。这本书的节奏控制得非常好,在平静叙述中突然插入尖锐的冲突点,犹如平静水面下潜藏的暗礁,防不胜防。它没有试图安慰读者,反而像一面镜子,反射出我们自身可能存在的缺陷和不完美。如果你期待的是一本能提供心灵慰藉的读物,那么你可能会失望,但如果你渴望直面现实的棱角,并从中汲取某种奇异的、近乎炼金术般的精神力量,那么这本书绝对值得一读。

评分这本书的文字如同夏日午后一场突如其来的阵雨,酣畅淋漓却又带着一丝难以言喻的湿润感,让人读完后久久不能平静。作者的叙事视角非常独特,不是那种宏大叙事的历史编年体,更像是一系列精心挑选的、充满生活气息的碎片化瞬间,像是从老旧的家庭相册里随意抽出的几张照片,每张照片背后都藏着一个说不清道不明的情绪重量。我特别欣赏作者对于环境描写的细腻处理,比如清晨薄雾笼罩下的街道,空气中弥漫着潮湿泥土和早点摊的混合气味,这些细节的堆砌,瞬间就把我带回了那个特定的时空坐标。然而,这种碎片化的叙事风格也带来了一定的阅读挑战,有时我感觉自己像是误入了一场正在进行的对话,需要花上几页的篇幅去拼凑上下文。书中探讨的那些关于成长的代价、理想与现实的拉锯战,处理得非常克制,没有过度煽情,而是用一种近乎冷峻的观察者姿态,将人性的复杂性摊开在我们面前。读到某些情节时,我甚至会产生一种强烈的共鸣,仿佛作者直接从我的记忆深处挖出了一些我以为早已尘封的片段。它不是一本读起来让人感到愉悦的书,但绝对是一本让人感到“真实”的书,那种真实感带着点粗粝的边角,需要你用心去打磨和体会。整体而言,这本书的艺术成就很高,它没有试图提供明确的答案,而是提出了更深刻的问题,让我们不得不审视自己走过的每一步路。

评分读完这本书,我感受到的不是一个完整的故事,而是一种氛围的沉浸。它成功地构建了一个自洽的、充满独特气味的“世界观”,这个世界观建立在一种对日常琐事的过度敏感之上。作者仿佛拥有某种超能力,能捕捉到光线以特定角度照射在旧家具上时产生的短暂美感,或者某一特定季节交替时空气分子密度的变化。这些细微的观察构成了叙事的骨架,而非传统的事件驱动。书中关于“疏离”和“连接”的探讨非常深刻,人物之间常常处于一种“近在咫尺,远在天涯”的状态,他们渴望交流,却又被某种无形的力量阻隔。这种情感上的拉扯感贯穿始终,让人感到既心酸又真实。这本书的阅读体验是高度个人化的,它更像是一场私人邀请,邀请你进入作者的感官世界,去体验他所体验的一切。它可能不会成为大众意义上的畅销书,因为它拒绝迎合,它要求读者付出专注和共情。但对于那些追求文学深度和独特体验的读者来说,这本书无疑是一次丰厚的精神馈赠,它拓宽了我对“生活如何被记录”的认知边界。

评分“尽管那场革命因十年浩劫这样的名词而似乎得到否定,但只要人们仍然只会控诉他人时,这场革命实际上还没有结束。我试图做的,就是在审判台空着的时候自己走上去,承担起我应承担的那部分责任。因此,这是我的自供书。”以亲身经历与诚挚忏悔来正视一个多数人不曾正视的时代,这件事情本身就足够值得尊重。凯歌炼字真是好。

评分汪曾祺说写文章须得写回忆,要把热腾腾的生活熟悉得如同童年往事,作家和生活都经过沉淀,除尽火气和伤感主义,才能形成小说。这个标准用来要求散文应该也相宜,陈凯歌的文章就符合这个标准。当他抱着膝坐在公寓浴室门外的地板上梦游一样思考时,那一段青春岁月必定在他脑海中重映了无数遍,无论是少年时的饥荒挨饿,还是文革时父亲被批判、被排挤、被抄家,抑或是以施暴的方式消除恐惧、寻求归属感,都已历经时间淘洗沉淀为胶片一般熟悉的往事。他只是平静的记录了那段不可思议的岁月,没有愤怒也没有谴责,但人性的良善与丑恶却昭然若揭,背后是作者深刻的自省与自我批判。读这本书时老是想到北岛的《城门开》,查了一下,原来两人文革时同在北京四中上学,所以对学校罢课、批斗老师、办报纸的情节都有记录。

评分电影导演的书怎么都有一种强烈的镜头感,以至于未曾经历的浩劫都变得鲜活起来

评分这本书能换个名字再版是个奇迹。尺度不是普通的大。诗一般的语言,秒杀大多数专职散文家的作品。

评分汪曾祺说写文章须得写回忆,要把热腾腾的生活熟悉得如同童年往事,作家和生活都经过沉淀,除尽火气和伤感主义,才能形成小说。这个标准用来要求散文应该也相宜,陈凯歌的文章就符合这个标准。当他抱着膝坐在公寓浴室门外的地板上梦游一样思考时,那一段青春岁月必定在他脑海中重映了无数遍,无论是少年时的饥荒挨饿,还是文革时父亲被批判、被排挤、被抄家,抑或是以施暴的方式消除恐惧、寻求归属感,都已历经时间淘洗沉淀为胶片一般熟悉的往事。他只是平静的记录了那段不可思议的岁月,没有愤怒也没有谴责,但人性的良善与丑恶却昭然若揭,背后是作者深刻的自省与自我批判。读这本书时老是想到北岛的《城门开》,查了一下,原来两人文革时同在北京四中上学,所以对学校罢课、批斗老师、办报纸的情节都有记录。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有