具体描述

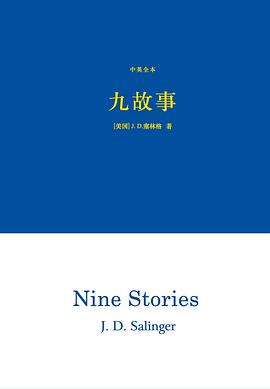

J.D.塞林格更为读者所知的作品是《麦田里的守望者》,然而,《九故事》却更受资深塞林格书迷的推崇。小说集收录塞林格写作生涯各个阶段的九篇小说,《抓香蕉鱼最好的日子》是塞林格发表在《纽约客》的第一篇作品,刊于1948年1月31日,由此开启了塞林格与《纽约客》的长期合作,也标志着他进入写作生涯的新阶段。每个故事主题独立,但彼此又形成隐秘的关联,从中甚至可以读出塞林格自身经历的影子。许多作家将《九故事》奉为写作教科书,称阅读这本书让他们看到了短篇集该有的样子,改变了他们的写作思路,这些人包括但不仅限于:约翰•厄普代克、菲利普•罗斯、理查德•耶茨、村上春树、苏童……

《九故事》收录了塞林格的九个短篇故事:《抓香蕉鱼最好的日子》(1948)、《康涅狄格州的威格利大叔》(1948)、《与爱斯基摩人打仗前》(1948)、《笑面人》(1949)、《在小船里》(1949)、《为艾斯美而写——有爱也有污秽》(1950)、《美丽是嘴唇而我的眼睛碧绿》(1951)、《德•杜米埃—史密斯的忧伤年华》(1952)、《泰迪》(1952)。除了《在小船里》和《德•杜米埃—史密斯的忧伤年华》,其他七篇都发表在《纽约客》杂志。这部小说集初版于1953年4月,是塞林格继《麦田里的守望者》之后出版的第一部作品。

作者简介

J.D.塞林格(1919—2010),出生于美国纽约一个犹太富商家庭,从小聪慧却对学习没有什么兴趣,中学辍学后被父母送往军事学院就读,后又有几次大学就读经历,都以退学告终。在哥伦比亚大学夜校部就读期间,其写作才华被良师发觉,发表了数篇短篇小说。第二次世界大战爆发后中断写作,应征入伍,参加过诺曼底登陆与犹他海滩战役,后又从事战时反间谍工作。

1948年,遭受多次退稿后,其备受好评的短篇《抓香蕉鱼*好的日子》在《纽约客》上发表,此后又在该刊上发表多篇作品。1951年,《麦田里的守望者》出版,大获成功,成为美国文学经典,后又陆续出版了短篇集《九故事》、中短篇故事集《弗兰妮与祖伊》,以及中篇集《抬高房梁,木匠们;西摩:小传》,却日益远离媒体,在乡间过着隐居的生活,也鲜有新作问世。2010年,塞林格在新罕布什尔的家中过世,享年91岁。

目录信息

康涅狄格州的威格利大叔

与爱斯基摩人打仗前

笑面人

在小船里

为艾斯美而写——有爱也有污秽

美丽是嘴唇而我的眼睛碧绿

德•杜米埃—史密斯的忧伤年华

泰迪

A Perfect Day for Bananafish

Uncle Wiggily in Connecticut

Just Before the War with the Eskimos

The Laughing Man

Down at the Dinghy

For Esmé—with Love and Squalor

Pretty Mouth and Green My Eyes

De Daumier-Smith’s Blue Period

Teddy

· · · · · · (收起)

读后感

J.D.塞林格,一年前的1月27日,在家中去世。 我是这样想的:他太聪明了,聪明到了一眼就望穿了世界。他又如此温柔,以至于不愿与这世界为敌。他的内心,和他的死亡一样,都是如琥珀一般的东西。 他在某一个寒冬,将自己还热的心封存了。还用满嘴脏话和一...

评分读《麦田的守望者》时我才十九岁,如今已经过去差不多十年了,我依然记得那本书带给我的激动心情。 当时班上有一个喜欢我的女生Z,上课的时候递给我好多纸条。纸条上写的大多是她对生活的感悟,每张纸条的结尾她都要写上“加油”并画上一个笑脸。有一回她在纸条上问我有没有...

评分九故事卷首引禅宗公案:“吾人知悉二掌相击之声,然则独手拍之音又何若?” 禅宗公案历来玄微。试做一解: 二掌相击当然是“啪”的一声。那么,单手拍掌会是什么声音呢? 当你在心里思索“单手拍掌”时,甚至只要你的念头一触及到“拍掌”这个单词时,其实你心里早已“啪”的响...

评分读《麦田的守望者》时我才十九岁,如今已经过去差不多十年了,我依然记得那本书带给我的激动心情。 当时班上有一个喜欢我的女生Z,上课的时候递给我好多纸条。纸条上写的大多是她对生活的感悟,每张纸条的结尾她都要写上“加油”并画上一个笑脸。有一回她在纸条上问我有没有...

评分一 塞林格比任何人都注重保护他与文学之间的关系的紧密度,仿佛对他来说,创作行为也是隐私的一种。 这个自我封闭的自囚者对外界给以他的过分关注,回敬以充满敌意的沉寂,以至于这种行为方式成就了一个反常的悖论:塞林格作为作家的名声很大程度上却是得益于他对名声授权者...

用户评价

没看懂……

评分有爱也有污秽凄苦,几乎完美的小说集子,结构,腔调,对白,人物塑造,细节的择取,每篇都能当做范文反复揣摩学习。塞林格真是最会写对话的小说家之一,全是对话的小说是摇摇晃晃的,但在他笔下总能生出双脚,稳稳当当站在地上。

评分有一种文学上很好的平民气,美国人的平民气。

评分有爱也有污秽凄苦,几乎完美的小说集子,结构,腔调,对白,人物塑造,细节的择取,每篇都能当做范文反复揣摩学习。塞林格真是最会写对话的小说家之一,全是对话的小说是摇摇晃晃的,但在他笔下总能生出双脚,稳稳当当站在地上。

评分奇妙的恻隐之心

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有