具体描述

作者简介

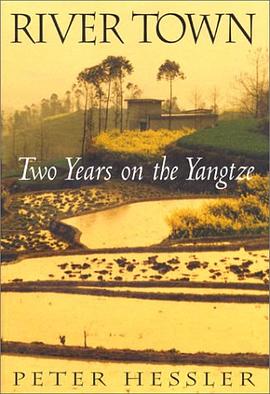

In 1996, 26-year-old Peter Hessler arrived in Fuling, a town on China's Yangtze River, to begin a two-year Peace Corps stint as a teacher at the local college. Along with fellow teacher Adam Meier, the two are the first foreigners to be in this part of the Sichuan province for 50 years. Expecting a calm couple of years, Hessler at first does not realize the social, cultural, and personal implications of being thrust into a such radically different society. In River Town: Two Years on the Yangtze, Hessler tells of his experience with the citizens of Fuling, the political and historical climate, and the feel of the city itself.

目录信息

读后感

一本《寻路中国》让何伟在中国知识圈炙手可热,几乎登上了每一家我所见到的媒体。这本《River Town》则记录了第一次来中国时的青涩感观。《寻路中国》之所以一石激起千层浪,是因为他给了我国人一种旁观者的视角来反躬自省,书中令我们眼前一亮、心头一颤的论断遍地皆是,仿佛...

评分一、 在翻开这本书之前,我对它的内容一点概念也没有,在我的想象里,它大概是本游记,也可能是一个关于中国问题的文化层面的评论集。我完全没想到,它其实只是作者在涪陵的两年教书生涯的生活记录而已。 这多少让我有点失望。并不是这种形式有什么问题,只是它实在是太「容...

评分《江城》的阅读交织着惊奇与亲切,因为它与《寻路中国》无论异还是同都十分清晰。异,惊奇;同,亲切。 1996年—1998年间,二十七八岁彼得•海斯勒(中文名何伟)以“和平队(Peace Corps)”志愿者身份在四川涪陵师专担任英语老师。《江城》便是他对这段经历的纪录和思考...

评分首先,估计很多人会把本书的出版本身看做一个奇迹。在书中很多词出现在书评里都会直接导致豆瓣审核不通过的情况下,这部书居然能以纸质书的形式出现在大陆,确实有些令人吃惊。恍惚间,似乎飘出了风向变了的味道。(这里插一句,有些人怀疑大陆版会有很多删节,我虽然没有看过...

评分那一年我大三,在成都的一所高校上学。一次短暂的假期,坐大巴车到了重庆,在城市漫无目的的晃荡了一天之后,在朝天门广场买了一张到武汉的船票。船在黄昏时分起航,码头上是拥挤的人群。我所在的二等舱有四个铺位。其他三个铺位的主人是从贵州来三峡旅游的女人。那是我第...

用户评价

这本书的书名听起来就带着一种宁静而深远的气息,让人联想到水波轻漾,时光缓缓流淌的景象。我是在一个朋友的强烈推荐下翻开它的,起初还有些忐忑,毕竟“河镇”这个意象太过于开放,它可以是任何一个依水而建的小地方,承载着无数普通却又深刻的故事。然而,随着阅读的深入,我发现自己完全被那种独特的氛围所捕获。作者的笔触细腻得如同河面上泛起的涟漪,每一个细微的波动都牵动着人物内心的暗流。这不是那种情节跌宕起伏到让人喘不过气的小说,它更像是一首缓缓铺陈的长诗,用一种近乎冥想的节奏,带领我们走进这个被河流塑造、也被河流遗忘的社区。那些关于世代相传的职业、关于季节更迭对人们生活习惯的潜移默化影响,都被描绘得栩栩如生。我特别欣赏作者处理时间感的方式,它不是线性的、机械的推进,而是像河水一样,时而湍急,时而回旋,将过去、现在和未来的种种情绪巧妙地编织在一起。读完后,我的心绪久久不能平静,仿佛自己也曾在那个河边的码头上,目送着夕阳沉入水面,感受到那种时间流逝却又永恒不变的苍凉美感。

评分这本书的文字功力简直令人叹为观止,简直就像是某种精密的仪器,将生活中的那些琐碎、那些常常被我们忽略的日常细节,放大成了宇宙级的哲学命题。我常常需要停下来,反复琢磨某个句子,那种结构上的精巧和词语选择上的精准,简直达到了出神入化的地步。它不像一些畅销书那样急于取悦读者,而是带着一种近乎固执的艺术追求,要求读者付出专注和耐心。这是一种需要“沉浸式”阅读体验的作品,你得把自己完全清空,才能真正接纳作者构建的那个世界观。我尤其赞叹作者对于环境与人物性格之间关系的刻画,河镇的湿气、泥土的气味、常年不变的潮汐声,都仿佛拥有了独立的生命力,反过来塑造成了镇上居民那些看似矛盾却又无比真实的性格底色。读完后,我感觉自己对“地方感”这个概念有了全新的理解,它不再是一个地理名词,而是一种渗透到骨髓里的、关于归属与疏离的复杂情感。这本书成功地做到了让“场景”成为“角色”之一,是文学爱好者绝对不容错过的盛宴。

评分说实话,这本书的阅读体验更像是进行了一次漫长而深度的自我对话。它没有提供明确的答案或戏剧性的高潮,而是在字里行间设置了一连串的开放性问题,将解读的权力完全交还给了读者。我发现自己常常在读到某个角色的某个瞬间选择时,不由自主地开始审视自己的人生轨迹——那些我曾经放弃的道路,那些我一直耿耿于怀的决定,在书中那个特定的小环境中,似乎找到了某种普世的合理性。这种代入感并非来自于情节的相似,而是源于对人性深层困境的精准捕捉。它探讨的那些关于承诺、背叛、以及个体在集体压力下的挣扎,是如此的真实和令人心碎。这本书教会我的,是如何在晦暗不明的现实中,仍然保持一种清醒的洞察力,即使真相并不美好,理解本身也是一种力量。它并非一本让人读完后感到轻松愉快的书,但它绝对是一本能够在你心中留下深刻印记、让你愿意反复回味其深意的作品。

评分从结构上看,这本书的处理手法非常大胆,它似乎刻意避开了传统叙事中对清晰动机和明确结果的追求,转而构建了一个充满“间隙”和“未完成感”的世界。这种不确定性非但没有让人感到混乱,反而更贴近真实的生活体验——生活本身充满了未竟的事业和未解的谜团。我更倾向于将它视为一种“氛围小说”,它成功地创造了一种令人沉溺的、略带霉湿气息的听觉和触觉环境。读这本书时,我脑海中自动播放的背景音,就是远处传来的汽笛声和水流拍打岸边的声音。作者的叙事视角也时常在宏大与微观之间切换,上一秒还在描绘整个小镇的历史沉浮,下一秒就聚焦于某位老者手中那杯茶的温度。这种跳跃带来的节奏感,反而加强了整体的张力,它暗示着宏大的历史最终都将归于个体生命中的微小瞬间。这本书的价值在于它提供的不仅仅是一个故事,而是一套可以用来重新审视你自身经历的全新感官系统。

评分如果用一个词来形容这本书给我的感觉,那一定是“共鸣”。我认识的不少朋友都曾尝试阅读,但反馈不一,这大概是因为作者构建的这个“河镇”世界,要求读者本身也要携带一定的“历史重量”才能完全体会。对于那些经历过某种形式的“停滞”或“变迁”的人来说,这本书简直是一面精准的镜子。我能感受到那种在小地方生活所特有的压抑感,那种抬头不见低头见的熟识带来的安全感和窒息感并存的复杂情绪。作者对于日常仪式感的描绘尤其到位,那些重复了上百年的动作,如何从单纯的劳作,慢慢升华为一种精神上的锚点,抵御着外部世界的冲击。我不得不惊叹于作者对细节的执着,比如某一种特定的工具磨损方式,某种特定时间点上的光线角度,都精确地传达出一种“时间在此地凝固”的感受。这本书让我对“小镇文学”有了全新的期待,它超越了简单的怀旧,进入了对存在本质的深刻探讨。

评分the best of his!

评分有深度,有温度,还不乏幽默。

评分打开这本书之前我有各种心理预期:我猜它会不同于那些肤浅的游记,写得真诚而透彻,也会有行云流水的叙述——这些都随着翻页被证实了;我猜它会很有趣,却没想到这么有趣!作者试图融入当地社会过程中遇到的各路奇葩事都令人忍俊不禁,而英文版里很多中文词汇的逐字翻译简直神了。此外,作为一个同样在小城市长大的人,读这本书时我无数次想到我的家乡和记忆中它的老样子。

评分最后一点太动人了

评分老实说,太事无巨细了,读到后面有点失去耐心了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有