具体描述

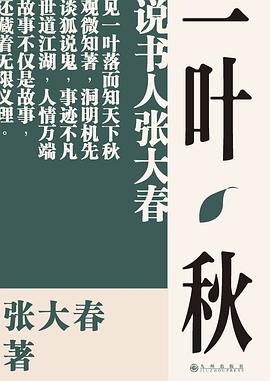

本书为作家张大春的中国传奇笔记材料小说集“春、夏、秋、冬”系列的第三本。演罢《春灯公子》市井豪侠江湖快意,拾掇《战夏阳》知识分子官场怪态,作家张大春再度展现娴熟之极的书场叙事技艺,编织中国传奇笔记材料,溯探正史和传说罅隙之间,那些遭沉埋和隐匿的有趣传说。本书十二篇故事,说的是“识时务”的人们在浊浊世道中,处变化之际,识福祸道理。更有各路鬼怪妖狐,各显神通;仙凡遇会,事迹不凡。且看:

“吴大刀”一柄大刀威欺悍蕃,兵不血刃;

“苏小小”出身烟花误陷囚笼,竟遂良缘;

“三娘子”人鬼联姻一场春梦,缘法牵缠;

“黄十五”过路富贵偶有还无,仙凡斗气;

“郭老媪”传家铁枪江湖恩仇,怎生脱解;

“杜麻胡”大力之外还有大力,醉看人间;

“野婆玉”恶野婆更遇恶人磨,中计失宝;

“杨苗子”义劫官银如何发落,侦吏束手;

“老庄观”妖道弄法瞒天欺人,终伏果报;

“狐大老”阴功盛德绵延无绝,惊动试闱;

“俞寿贺”坛中鬼仙重见天日,话说从前;

“潘一绝”屈从权势玩法坏纪,祸贻后人!

作者简介

张大春

华语小说家。1957年出生于台湾,祖籍山东济南。

好故事,会说书,擅书法,爱赋诗。

著作等身,曾获多项华语文学奖项。

代表作《聆听父亲》《文章自在》《大唐李白》《城邦暴力团》《小说稗类》《公寓导游》《四喜忧国》等。

在笔记体小说“春夏秋冬”系列中,张大春化身说书人,带领读者重返古中国热闹的说书现场、幽邃的故事秘林,一窥其堂奥。

作为一个小说作者,尤其生于现代,经常自诩为创造之人,殊不知我们充其量不过是夷坚、伯益、大禹。一旦听到了、看到了可喜可愕之迹,就急忙转述于他人,此市井之常情,一切都是听说而已。这正是春、夏、秋、冬系列作品的本质,一言以蔽之:民间。——张大春

[编辑推荐]

★说书人张大春讲“聊斋故事”——谈狐说鬼,事迹不凡;世道江湖,人情万端。故事不仅是故事,还藏着无限义理。

★新增八千字简体版自序,读者翘盼已久,中文简体版完整呈现

★“一叶秋”是作家祖居山东济南懋德堂老张家一部家传“书钞”故事,引出多少非常事体、凭依怎样风流人物、传下哪般立身智慧?更有极生动犀利张家老太太们的说书人气韵、识见与风骨!世上厉害的东西很多,其中之一便是老太太。

★小说家一支笔×说书人一张嘴,讲遍江湖林野、奇人异事、飞贼走盗、神鬼传说

★说书人张大春重返众声喧哗的说书现场,重述大历史角落的小传奇

★秉承中国古典笔记小说的血脉,加入现代小说叙事技巧,故事爱好者必读

★春夏秋冬,今古传奇——同系列作品《春灯公子》《战夏阳》《一叶秋》《岛国之冬》

目录信息

读后感

小说家一支笔,说书人一张嘴,讲遍江湖林野、奇人异事、飞贼走盗、神鬼传说。张大春讲尽春夏秋冬,古今传奇。之前读过张大春的《战夏阳》,它说尽知识分子官场怪态,而这本《一叶秋》则是,编织中国传奇笔记材料,溯探正史和传说罅隙之间,那些遭沉埋和隐匿的有趣传说。 很好奇...

评分Blue编辑 什么是经典?抛开学术上的解释用通俗的话语来解释就是在文字和纸质传播工具没有大规模普及的年代里,一些人和故事被当时的人所记住一代又一代口口相传下来就成为了经典。例如一些到目前还很活跃的民间故事就是其中之一。当然这部分的经典从正统意义上来讲是不被官方承...

评分细读张大春先生的《一叶秋》,取文字而传意,言在此而意在彼,谓之“一叶而知秋”。 “一叶秋”是作者祖居山东济南懋德堂老张家一部家传“书钞”故事,而这“书钞”包含了十二个互相无涉的短篇故事,但是却用另一个完整的故事串联起来的,就好像原本的一个故事被分割为十一个小...

评分小说家一支笔,说书人一张嘴,讲遍江湖林野、奇人异事、飞贼走盗、神鬼传说。张大春讲尽春夏秋冬,古今传奇。之前读过张大春的《战夏阳》,它说尽知识分子官场怪态,而这本《一叶秋》则是,编织中国传奇笔记材料,溯探正史和传说罅隙之间,那些遭沉埋和隐匿的有趣传说。 很好奇...

评分用户评价

一叶秋,叶是脉络是纹理是情节和编排,秋是结论是现实义理和况味,少了个“知”字,因为知不重要,连接叶和秋的应该就是“有那么点意思”。多说无益,要么局促,要么干瘪,但是作者你千般抄书又是为哪般。

评分由来就喜欢看各种传奇故事话本子,有榫头串起来的就更有意思。不过,最有意思的还是老奶奶那几段儿~据说同系列的春灯公子和战夏阳更好看,会找来一并看了。

评分认得几个字

评分一叶秋,叶是脉络是纹理是情节和编排,秋是结论是现实义理和况味,少了个“知”字,因为知不重要,连接叶和秋的应该就是“有那么点意思”。多说无益,要么局促,要么干瘪,但是作者你千般抄书又是为哪般。

评分等不及kindle,豆瓣阅读上买了电子版。里面的故事看一次容易不记得,但张大春写的序言观点奇警,对《青玉案》的解读让人念念不忘,对。他什么时候出个经典阅读导读,一定精彩纷呈。民间永远不会整齐划一,永远是暗流涌动,生机勃勃。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有