具体描述

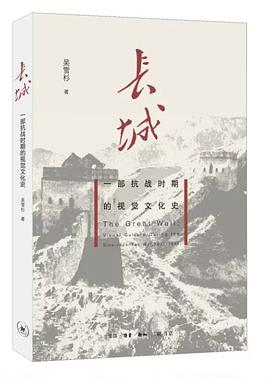

长城伫立于中国的大地山河之上,历千百年而巍然依旧。它不仅是古老的遗迹,更具有政治和文化的象征意义。20世纪之初,在帝制解体与列强入侵的背景下,尤其是在抵抗日本侵略战争的过程中,长城逐渐从物质性的边防工程,转变成为凝聚中华民族的精神象征。

长城现代意义的观念转变究竟是如何发生的?与现代视觉图像的传播方式(摄影、漫画、版画等)有着怎样的具体联系?作者搜集近两百幅国内外的珍贵图像材料,在美术史和视觉文化的范围内讨论长城图像的生产与传播,以及民族话语如何通过图像得以有效表达,为理解20世纪中国文化史提供了一个新的视角。

作者简介

吴雪杉,本科、硕士、博士均就读于中央美术学院美术史专业,2003-2015年任教于中央民族大学,2016年至今任教于中央美术学院。研究领域为中国美术史,近年尤致力于中国现代艺术史及视觉文化研究。

目录信息

导 论

第一章 现代目光下的“长城”

第二章 1933:长城抗战与“血肉”长城

第三章 另一种想象:日本及“满洲国”宣传图像中的长城

第四章 “筑成我们新的长城”:《风云儿女》的广告、影像及观念

第五章 召唤声音:图像中的《义勇军进行曲》

第六章 新长城图像的扩散

第七章 无尽的行列:西方“新长城”漫画及其中国回响

第八章 不到长城非好汉

结 语

· · · · · · (收起)

读后感

评分

评分

评分

评分

用户评价

之前我一直以為只有娛樂圈里才有反串,想不到這股風已經刮到學術圈里了!

评分“图像即是一种能够发出声音的历史文本,又是具有独立文化逻辑的视觉语言;它们是历史的图像,本身也足以构成一部图像的历史。”

评分开篇以长城实用性的古今之别入手,再到作为疆界和民族精神象征的长城,至少在我读来是想以此建立一种视觉观念史,背后关联的是现代中国民族国家建构历程,作者专攻美术史,没有在这一层上面深挖,但图像的解读倒也足够清晰了。三、五、六章都挺有意思的。

评分“现代意义的生成”和“图像之于观念的建构性效力”【顾左右而言他,多数材料不是为视觉文化的展开而服务,反而是图像不过作为一个引子。】文化民族主义的套路。

评分为了任务草草翻过,看看图挺有趣的。作者下午刚刚在央美讲了另外一个铁路图像的题,感觉也比较类似。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有