具体描述

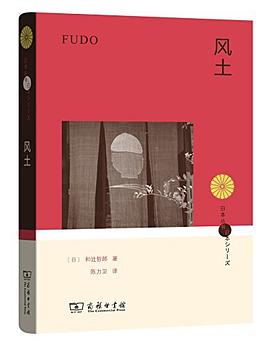

本书讨论的是“人文的风土”,即历史、文化、以及民族的相互关系的问题。书中通过对季风型、沙漠型、牧场型三种风土类型的考察,进而分析了各个地区的宗教、哲学、科学和艺术特征,阐明人的存在方式与风土的关系,并提出:“世界史必须给不同风土的各国人民留出他们各自的位置”的观点。论述周密,言必有据。

作者简介

和辻哲郎(1889-1960),日本著名哲家、伦理学家、文化学者,其伦理学体系被称为和辻伦理学。《风土》是其代表作之一,他另著有《日本精神史研究》(1926)、《作为人学的伦理学》(1934)、《风土》(1935)、(伦理学)(3卷,1937-1949)、《日本伦理思想史》(2卷,1952)等。

陈力卫,著名语言学者,日本成城大学教授,东南大学汉语国际教育专业兼职教授,在中日文化交流尤其是中日语言关系的研究方面,有突出贡献。1982年毕业于黑龙江大学日语系,1984年硕士毕业于北京大学东语系,后留校任教。1990年毕业于东京大学,获日本语言文学专业博士学位。译有松尾芭蕉《奥州小道》等。

目录信息

第一章 有关风土的基础理论

一 何谓风土

二 风土对人之存在的制约

第二章 风土的三种类型

一 季风型

二 沙漠型

三 牧场型

第三章 季风型风土的特殊形态

一 中国

二 日本

第四章 艺术的风土性

第五章 风土学的历史考察

一 赫尔德之前的风土学

二 赫尔德的精神风土学

三 黑格尔的风土哲学

四 黑格尔以后的风土学

· · · · · · (收起)

读后感

《风土》 译者: 陈力卫 作者: 和辻哲郎 ISBN: 9787100048309 出版社: 商务印书馆 本书旨在阐明人的存在方式与风土的关系,而不是论述自然环境如何制约人的生活。……尽管需要不断地涉及风土的形态问题,但我们始终把它作为主体性的人的存在的一种表现,并不视为自然环境。 ...

评分读了前言和前三章。感觉大概因为自己的哲学素养不够,读和田哲郎的这本书感觉干巴巴的。本来是很有趣的内容,却觉得不好读。这本书似乎介于哲学,社会学(人类学?),地理学,历史学之间。据说是战前日本学者的必读书。若属实,我只能说对战前日本国内社会科学的发达程度真的...

评分《风土》读书笔记整理 作者:(日)和辻哲郎 领域:社会学 &读后感/书评 日本著名哲学家,文化学家和辻哲郎的代表作。商务的这个版本,装帧很漂亮,翻译也很到位。再说书本身,结构很容易把握。首先,第一章,作者和辻哲郎介绍了与风土相关的理论,自然影响人的行为,相反...

评分用户评价

乍听风土,想着是充斥东方哲学与生活体验的书。但读后才知,风土只是用来包装的引子罢了。文中充满着环境决定论的影子~作者说其写作动机来自海德格尔,但观点却形似孟德斯鸠。作者在讨论艺术时强调艺术如何保持地域性很重要,但反观作者此书,难道文脉与思想的地域性就不重要了吗?

评分写的年代比较早了,关于中国的的部分有待商榷。但提出的风土学却是一个不错的角度。从地理写到人文,从气候到社会,还是挺有意思的

评分莫名笑点:“在日本人眼里,那些手持鸟笼、终日仰望天空的中国人真是不可思议。”

评分有意思的论述。

评分中国人的本质就是无动于衷,什么事情都大惊小怪的话在中国是活不下去的。 这书在中国初版的时候我还图样,我脚的这是日帝有色眼镜的偏见。 今天我再翻看这本书的时候,我表示“纳得”,我自己心里的镊子已经开始松动了,因为眼泪要流光了,愤怒也要用完了,但是一个散沙平民做不成什么,或许再过个十岁,就要变成无动于衷的人了。不过至少有一点,如果连“不依靠政府生活的智慧”都没有的话,我看确实要物理灭绝的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有