具体描述

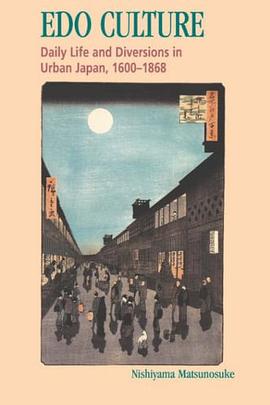

不管哪种语言里,都很难找到一本书像日本研究专家、翻译家爱德华·赛登施蒂克对东京历史的经典叙述那样,不仅充满了一个城市及其国民的精神,而且渗透着作者的智慧。在这部不朽的名著中,作者凭借其对日本文化的渊博知识和深厚理解,以引人入胜的独特视角追溯了东京是如何从幕府将军的古老都市,历经明治、大正时代的沧桑巨变,转变为现代化大都市的。在带领读者仿佛身临其境地穿梭于百年东京的街头巷尾,感受它的各个街区如银座、日本桥等地兴衰沉浮的同时,通过各种令人惊叹的细节、详实的史料以及对日本文化的敏锐洞察力,揭示了近代日本为何能在积极吸收西方文化,成为世界强国之后,仍能将古老的传统文化延续至今的奥秘。

作者简介

爱德华·赛登施蒂克(Edward George Seidensticker,1921-2007),著名日本研究专家、翻译家。出生于美国科罗拉多州,长年居于日本,先后执教于东京上智大学、斯坦福大学(1962-1966)、密歇根大学(1966-1977)、哥伦比亚大学(1977-1985)。曾因日本文化研究及日本文学译介方面的杰出贡献,获旭日章(1975)、菊池宽奖(1977)、日本国际交流基金会奖(1984)。所译英文版《源氏物语》家喻户晓,被认为是该作品的最佳英译本。其对川端康成作品的杰出译介,最终促成川端康成获得1968年诺贝尔文学奖。

目录信息

前言

(上部)下町,山之手

地图(1892年东京、1914年东京)

作者自序

第一章 终结与开端

第二章 文明开化

第三章 双重生活

第四章 颓废文化的衰亡

第五章 下町,山之手

第六章 大正风貌

(下部)东京崛起

地图(1927年东京、1932—1947年东京区部、1947年以来的东京都)

作者自序

第七章 震后的日子

第八章 快乐重建

第九章 黑暗降临

第十章 棒鳕和芋头

第十一章 奥运时代

第十二章 昭和余韵

作者注释

索引

中译本后记

(正在采用) (你提供的)

· · · · · · (收起)

读后感

不管哪种语言里,都很难找到一本书像日本研究专家、翻译家爱德华·赛登施蒂克对东京历史的经典叙述那样,不仅充满了一个城市及其国民的精神,而且渗透着作者的智慧。在这部不朽的名著中,作者凭借其对日本文化的渊博知识和深厚理解,以引人入胜的独特视角追溯了东京是如何从幕...

评分随着历史学日益专业化,如今的史书对普通读者来说恐怕已经越来越不友好了。动不动就是各种炫目的社科名词,密密麻麻的注释以及枯燥繁琐的理论分析。常常是兴致勃勃地打开一本书,结果望一眼后便敬而远之。 作为一本非传统意义上的“史书”,《东京百年史》就没有这些问题。作者...

评分说起东京,我的脑海中往往浮现出绚烂的樱花、整洁的街道、笑容可掬的妇人以及若隐若现的富士山,仿佛那是一个格外熟悉的城市。然而我从未到过东京,我对它的想象可能更多地来自电视和印刷品。事实上,东京在我的认知中不过是一系列“格式化”意象的组合,换句话说,每个人提到...

评分说起东京,我的脑海中往往浮现出绚烂的樱花、整洁的街道、笑容可掬的妇人以及若隐若现的富士山,仿佛那是一个格外熟悉的城市。然而我从未到过东京,我对它的想象可能更多地来自电视和印刷品。事实上,东京在我的认知中不过是一系列“格式化”意象的组合,换句话说,每个人提到...

评分说起东京,我的脑海中往往浮现出绚烂的樱花、整洁的街道、笑容可掬的妇人以及若隐若现的富士山,仿佛那是一个格外熟悉的城市。然而我从未到过东京,我对它的想象可能更多地来自电视和印刷品。事实上,东京在我的认知中不过是一系列“格式化”意象的组合,换句话说,每个人提到...

用户评价

住在日本桥读此书有种不真实的感觉,老江户遗迹基本消失,新古典建筑如三越百货、高岛屋、日本银行本馆近在咫尺。东京真是上世纪全球最具生命力的城市,数次毁灭重生后却愈加茁壮。城市中心的变迁、城市文化的移风易俗,如今生活细微中仍能强烈觉察到东京对世界文明的吸收与再创造。在这样一个高度健全的城市,你不与社会打交道也能过得自在,真乃亚洲之光。

评分内容很翔实。

评分非常详尽的介绍了东京从明治到昭和时代的发展史,更多的是涉及到了东京的文化、风俗习惯等等。

评分读完基本对夏目所在的东京时期的地图心里有数了,但其实夏目不是那么和土地有紧密联系的作家。东京变化得太快了,地震、火灾、洪灾、大轰炸几乎不间断,日本人把火灾雅称为“江户之花”真的有点好笑....作者也带了荷风的一点挽歌气质,对于东京的城市规划很不看好啊。

评分太好了!本来是想去东京之前做功课,但是书太厚了,去之前看了一半,之后看了一半,行前行后阅读的体验很不一样,但是各有乐趣,作者很了不起,取多用宏的手笔,行云流水又充满幽默的语气让这本书内容十分丰富又不枯燥,译者也是很有心的人,结合了原版和日文译本,语言很通顺,翻译又很严谨,真的很了不起。读了这本书,东京一百年来的变化在我的心中被清楚的描绘出来,这种读书的幸福真是太美好了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有