具体描述

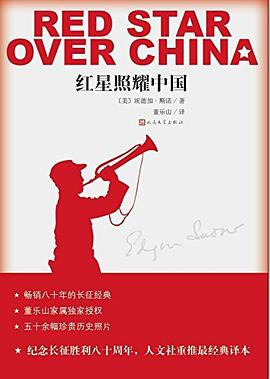

人文社重推最经典译本,由董乐山家属独家授权

附五十余幅珍贵历史照片!

《红星照耀中国》(曾译《西行漫记》)自1937年初版以来,畅销至今,而董乐山译本已经是今天了解中国工农红军的经典读本。本书真实记录了斯诺自1936年6月至10月在中国西北革命根据地进行实地采访的所见所闻,向全世界报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

2016年是长征胜利80周年,也是本书出版80周年,此次新版得到董乐山家属独家授权,并配有五十余幅珍贵历史照片,是由人民文学出版社推出的最经典译本。

作者简介

埃德加•斯诺,美国著名记者。他于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。

董乐山,翻译家,作家。生于浙江省宁波市。1946年冬毕业于上海圣约翰大学英国文学系。译作《第三帝国的兴亡》(合译)、《一九八四》《西方人文主义的传统》《红星照耀中国》等均有广泛影响。

目录信息

1938年中译本作者序

第一篇 探寻红色中国

一 一些未获解答的问题

二 去西安的慢车

三 汉代青铜

四 通过红色大门

第二篇 去红都的道路

一 遭白匪追逐

二 造反者

三 贺龙二三事

四 红军旅伴

第三篇 在保安

一 苏维埃掌权人物

二 共产党的基本政策

三 论抗日战争

四 悬赏200万元的首级

五 红军剧社

第四篇 一个共产党员的由来

一 童年

二 在长沙的日子

三 革命的前奏

四 国民革命时期

五 苏维埃运动

六 红军的成长

第五篇 长征

一 第五次国剿

二 举国大迁移

三 大渡河英雄

四 过大草地

第六篇 红星在西北

一 陕西苏区:开创时期

二 死亡和捐税

三 苏维埃社会

四 货币解剖

五 人生50始!

第七篇 去前线的路一

一 同红色农民谈话

二 苏区工业

三 “他们唱得太多了”

第八篇 同红军在一起

一 “真正的”红军

二 彭德怀印象

三 为什么当红军?

四 游击战术

五 红军战士的生活

六 政治课

第九篇 同红军在一起(续)

一 红色窑工徐海东

二 中国的阶级战争

三 四大马

四 穆斯林和马克思主义者

第十篇 战争与和平

一 再谈马

二 “红小鬼”

三 实践中的统一战线

四 关于朱德

第十一篇 回到保安

一 路上的邂逅

二 保安的生活

三 俄国的影响

四 中国共产主义运动和共产国际

五 那个外国智囊

六 别了,红色中国

第十二篇 又是白色世界

一 兵变前奏

二 总司令被捕

三 蒋、张和共产党

四 “针锋相对”

五 《友谊地久天长》?

六 红色的天际

附一:《西行漫记》新译本译后缀语•董乐山

附二:斯诺在西北苏区的摄影采访活动•董乐山

附三:斯诺的客厅和一二•九学生运动•董乐山

· · · · · · (收起)

读后感

《西行漫记》的诞生、流传、风行是一个传奇。 1936年6月,31岁的美国人——《纽约时报》驻华记者——埃德加斯诺冒着生命危险,突破严密的新闻封锁深入陕甘宁苏区进行为期四个月的采访。一个外国人,一个年轻的新闻工作者,出于职业追求和个人兴趣放下安宁丰裕的生活...

评分书的简介 这是一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。作者真实记录了自1936年6月至10月在我国西北革命根据地进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。毛泽东和周恩来是斯诺笔下最具代表性的人物形象 作者于1936年6...

评分 评分《红星照耀中国》是本一直都知道但最近才拿来读的书,阅读的过程有很多的没想到。 (一)没想到这个一九七九年公开发行的旧版本完整保留原稿内容没有删减和修改(比如原稿中对林彪的赞许,只加了“其人后来叛党”的译注),至少说明当时的文化新闻控制已经不是文革时期的神经...

评分用户评价

重温历史,独特视觉,重新明白共产党的胜利是历史的选择,是人民的选择!

评分我曾刻意避开阅读“红色经典”,这是不对的;中国近现代史值得反复精研。这本书恰好在陕甘宁“苏区”读完;更深入的思考了当时一个“NGO”是怎么样得了天下,唏嘘不已。能确定的是:在彼时共产主义发挥了准宗教的功能,现如今还希望共产党员承担”神父“职责完全不现实,条件早已天翻地覆,时位皆不同。但当时共产党对社会问题的分析准确性惊人,这是战胜强悍如蒋介石以及背后日、德、意、苏、美、英力量的根本原因之一;苏区群像白描令人印象深刻:持久的坚持反抗确实不会是因为欲望、情绪与狂热。而是平和的坚定。它是深刻认知后的日常。

评分最后一章太过审慎保守,拉低了全书水平,似乎是对全书进步情绪的一种自我保护式调和妥协。斯诺的微观道德直觉(对个体遭遇的感受力、同理心)和宏观政经战略预判(对新生军事体建立土壤与新生经济体运行规律本质的解读)都是敏锐、客观全面而准确的,他更为寻求事实,冒着生命危险突破封锁线进行实地考察,这已经是一流战地新闻人的水准。

评分本以为此书又红又专,没想到越读越沉浸其中,为红军战士们的奋勇精神而感动,为领袖们的光辉理想和美好信念而动容。读完,你会为人物的命运唏嘘不已。当年意气风发的彭德怀后来被打倒,年轻有为的林彪成为反革命分子。用张爱玲的历史观来说:历史的真相有一千种面相。斯诺以一个局外人的身份为我们呈现了一个不是党史的党史。话说回来,若没有英勇顽强的红小鬼们,若没有赤色大地那些动人的故事,革命乐观主义精神,中国现在的安稳生活恐怕难以实现。

评分本来以为会是政治性很强的枯燥作品,结果可读性极强。斯诺全程都保持着美国佬的幽默乐呵和新闻记者的敏锐思索(洋鬼子的身份让他既疏离旁观又格外受重视,斯诺提及此也颇有妙论,真中国通),让我想起了近两年很红的何伟,莫名有种传承迭变感。未删节的良本,全书最抓眼球的莫过于各位开国元勋(包括林彪和李德)的小传,美式人物白描,说真的感觉从小看过的影视领袖形象并没有超越这个高度,而结尾西安事变简述更是丝丝入扣的好看,比电视剧出彩多了…1937的著作还点出了未来回汉冲突隐忧,集体淹没个人的红色文化倾向,斯诺的政治敏感度啊

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有