具体描述

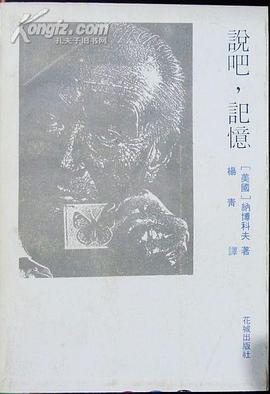

一组相互间有系统联系的个人回忆文集,时间跨越三十七个年头(从1903年8月到1940年5月),是纳博科夫本人最重要和最著名的作品之一。它以一位鳞翅目昆虫学家透过高倍放大镜观察蝴蝶翅翼上美妙的花纹,并将之描绘下来的那种精确语言,给读者带来不一般的阅读感受。记忆和对往昔的回顾往往主宰着纳博科夫的小说,故而这本自传正是解读他的小说的绝好密码,因为回忆本身即是幻想和现实之间的某种隐蔽的桥梁。

作者简介

弗拉基米尔·纳博科夫(1899-1977)是二十世纪公认的杰出小说家和文体家。作为移民作家,他将欧洲贵族趣味与传统修养带进美国文化,又持有深刻而世故的批判与讽刺眼光,这使得他的作品具有特殊的文化品味。擅长反讽、怀旧与滑稽模仿技法;同时又注重语言的锤炼,他以广博学识和文学修养形成令英美本土作家赞叹的英文风格。

一八九九年四月二十三日,纳博科夫出生于圣彼得堡。布尔什维克革命期间,纳博科夫随全家于一九一九年流亡德国。他在剑桥三一学院攻读法国和俄罗斯文学后,开始了在柏林和巴黎十八年的文学生涯。一九四〇年,纳博科夫移居美国,在威尔斯理、斯坦福、康奈尔和哈佛大学执教,以小说家、诗人、批评家和翻译家身份享誉文坛,著有《庶出的标志》、《洛丽塔》、《普宁》和《微暗的火》等长篇小说。一九五五年九月十五日,纳博科夫最有名的作品《洛丽塔》由巴黎奥林匹亚出版社出版并引发争议。一九六一年,纳博科夫迁居瑞士蒙特勒;一九七七年七月二日在洛桑病逝。

目录信息

读后感

对于收藏生活撒落下的点点金粉的人,《说吧,记忆》也许会是一本令人不忍释卷的剪贴簿。风险是存在的,作者繁密、生动的细节中有着一种感情深沉的“私人性”,陌生感可能会让你放下此书。但是这本剪贴簿的魅力远不只在于它收纳的那些人物和风景——温和的知识分子、勇敢高贵的...

评分按说如果写传统意义上的回忆录,纳博科夫的人生是五彩缤纷的,其人生甚至可以算是传奇,出身俄罗斯贵族之家,十月革命时逃出国,然后以英语写作,移居美国,以文学得享大名。这里有多少值得一写的东西。 不过话说回来,如果写这些东西的话就和八卦并无二致。于是就有了...

评分一、玻璃小球中的彩色螺线 想象一个圆,二维空间中最完美的图形。想象这个圆裂开,在三维空间中首尾相错,与第二只、第三只裂开的圆贪吃蛇般首尾相接——一只螺旋。 “螺旋在实质意义上是一个圆。在螺旋的形式下,那个圆伸开、松展后就不再有恶性循环;它被解放了。这...

评分“在我耳中震颤的不再是远去的铃声,而是我年迈的血在轰鸣。一切都静止着,沉醉,着魔于月亮这面幻想的反光镜。然而当我俯身向雪,掬起一捧,六十年的岁月在我指间碎成了闪亮的霜尘。“ 没有月亮和铃声,也没有积雪和霜尘,在看完《说吧,记忆》地凌晨两点半,我翻动笔记本,...

评分第二章纳博科夫很详细地讲到自己的联觉,于是想做一张 纳博科夫的通感字母表 e和i的颜色没有详细阐述,只说是黄色系的,所以选色有点草率,实际上从字里行间推测这些字母的颜色会随着说出他们的声调、语调而改变吧,我没有通感的功能-_- 原文: The long ‘a’ of the English ...

用户评价

纳博科夫非常擅长于描写一些平凡的瞬间,比如在窗口看到他爸爸被众人抛上去这么个形象,却把它用文字定格为永恒。

评分除去纳博科夫的显赫出身、家庭经历,更重要的是他自己天赋的感受力和无法模仿的表现手法,让他的作品如此特别。这部自传及其他小说都给人这种感觉:早慧,几乎没有经历彷惶脆弱的自我认知阶段,他对自己的相貌才能喜好如此确信,剩下的只是对生活包括事业、文学、爱情、性爱的多样性的有趣探索。

评分翻译纳博科夫一定很辛苦吧。纳博科夫这套书封面都不合我意,不然我真的超想买一本!(要么买了自己包书皮也是下策。。)唉,虽然我根本不喜欢毒舌的类型,但这本书,真的写得太好啊。他怎么可以把因为时代造成的他家庭的痛苦写得那么清楚明白而又不失矜持哪。要不是最后一章充满柔情的讲自己的儿子,这本书简直会成为我近几年读过最让人难过的书了。尤其是回忆他父亲那章,完结之后我什么别的事都做不了啦,痛哭了一阵然后只好去洗个澡来重启我的阅读模式。大师呀,真的是大师呀。

评分自传基本都摆脱不了自恋,那种家庭出来的自恋都显得自然。

评分说是自传,其实也是戏仿吧,模拟了幻灯片的形式,展现了一幅幅图景,而规避了内心情感(比如他父亲的死、他与薇拉的爱情、他的兄弟都被寥寥数字带过)。或许他是期待读者自行体会,但我之所以读他,就是期待看见他以我无力抓取的语言来直观地表述感受啊……最终就是,虽已相当优秀,但也不过是个普鲁斯特的拙劣版本。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有